超声微反应器内气液传质过程的介尺度强化机制

化工过程具有多尺度特征,传统理论对于各边界尺度(分子/原子、颗粒、单元设备等)的研究已较为深入,而对于介于各自边界尺度之间(介尺度)的机理认知则相对有限。介尺度问题的核心在于研究介尺度结构,其主要表现为材料或表界面结构和反应器内物料的非均匀性分布,探究和调控介尺度结构形成与演化行为,对于物质转化工艺过程的设计、优化和放大具有重要意义[1-2]。

微化工和声化学都是化工过程强化的重要技术[3-4]。将微反应器和超声结合,既能利用超声效应提高微反应器的对流混合性能和操作弹性,也能在微通道内对声场及声空化过程进行调控,实现二者优势互补与协同强化,具有良好应用前景[5-6]。超声微反应器对于气液过程的强化主要源自声空化效应,即气泡在超声振动下表界面发生振动、生长和崩溃等现象,属于典型的介尺度行为;同时,声空化效应引发的局部声流、冲击波或微射流等现象,将对反应器内局部的流场和浓度场产生强烈的扰动,造成物理量的时空非均匀分布,这些介尺度行为都将极大地影响反应器的整体性能[7]。

介尺度问题的研究主要依赖于对局部物理量信息的分析。近年来,得益于局部表征实验手段的发展,如激光荧光技术(LIF)、粒子图像测速法(PIV)、比色法(Colorimetry)等,微通道内气液两相流流动与传递规律得到广泛的研究[8-12];对于实验测量所缺失的细节,如壁面液膜、气液界面扩散边界层等,多相流模型结合CFD等数值模拟技术则提供了有效的途径[13-15]。利用实验和模拟手段,现有研究已针对典型的Taylor流型和泡状流型建立了相应的传递机理和传质模型[16-18]。相对于常规微反应器,超声微反应器的相关研究则较少,相关基础理论仍有待开发。Dong等[19]利用高速摄像技术捕捉了不同的超声条件下微反应器内自由气泡和Taylor流气泡的多种界面振动、运动模式,提出了由于通道壁面的束缚产生空化限域效应。Zhang等[20]利用条纹摄影实验结果,总结了超声空化对气液体系的流动强化规律,揭示了不同气泡振动模式下的表面波结构对流场的周期性扰动作用。Xu等[21]根据超声气泡动力学理论构建了CFD模拟方法,基于气泡的参数共振理论,通过关联气泡表界面附近的周期性声压脉动和表面波的振动特征,揭示了空化过程中气泡的特殊介尺度结构Faraday表面波的形成原因,并建立了声压阈值预测模型与稳定空化条件。Yang等[22-23]基于刃天青变色反应表征氧气气泡在水中的溶解过程中局部浓度场变化,研究了不同超声条件及通道结构对液弹内混合与传质系数的强化规律。

这些研究表明,超声作用下微反应器内的气液过程具有明显的介尺度行为特征,而现有关于气液传质过程的结果多侧重于反应器平均性能或气泡-液弹单元的总体传质规律,缺乏对局部介尺度传质特征的研究。因此,需要将现有的微反应器流动和传质理论同声空化理论进行融合修正,考虑介尺度效应对多相传质的影响。本研究通过CFD模拟对超声微反应器内的Taylor气液两相流的介尺度结构形成和传质过程进行研究,分别对液膜和液弹处的传质规律进行讨论并分析其对整体传质的贡献,揭示其中的介尺度传质强化机制。

1 材料和方法

1.1 反应器结构和模拟单元

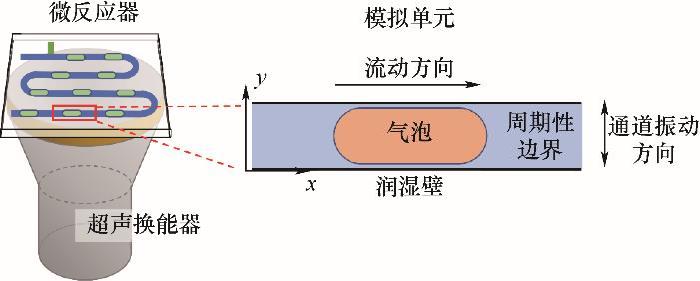

所研究的超声微反应器主要由微反应器和一个Langevin型超声波换能器组成,如图1所示。在换能器的作用下,谐波振动将沿着垂直于换能器表面的方向施加到微反应器上,驱动反应器做简谐振动,振动频率与换能器频率相同(fUS= 20 kHz)。在适当的超声条件下,微通道内形成稳定的Taylor流气泡并在流动中逐渐向液相进行传质,根据Taylor流均匀分布的特点,将包含液相和单个Taylor流气泡的一段通道作为模拟单元(图1),该方式在许多Taylor流模拟文献中被采用,模拟单元内的流动和传质结果可以间接反映微反应器的整体性能,同时可有效减少计算量[24-25]。模拟单元的通道宽度和长度分别为h = 0.5mm和l = 3 mm,采用二维模拟。表1列出了模拟中气相和液相的物理性质。

图1

图1 超声微反应器结构及模拟单元

Fig.1 Schematic description of the ultrasonic microreactor and the modeling unit

表1 模拟采用的物性参数

Table 1

| 参数 | 液相 | 气相 |

|---|---|---|

| 水 | 二氧化碳 | |

| 密度ρ/(kg/m3) | 998.2 | 1.7878 |

| 黏度 μ/(mPa·s) | 1.003 | 0.0137 |

| 摩尔质量 /(kg/mol) | 18.0152 | 44.00995 |

| 表面张力系数σ/(N/m) | 0.072 | |

| 饱和浓度 /(kg/m3) | — | 1.688 |

| 液相扩散系数 /(m2/s) | — | 2×10-9 |

新窗口打开| 下载CSV

1.2 控制方程

数值模拟方法需要同时求解流体流动和物质传递方程。液相和气相均视为不可压缩的牛顿流体,等温层流条件下的流动性质由连续性方程和Navier-Stokes方程控制:

流体体积法(VOF)与界面几何重构模型(PLIC)相结合,用于捕获相界面的位置。相比于标准VOF,文献表明VOF+PLIC方法能更精确地模拟包含Taylor流的多相流动[26]。考虑质量传递的VOF模型的控制方程如下:

式中,α是网格单元中液相的体积分数,则气相体积分数为1-α。各物理量,如密度和黏度,被定义为两相的加权平均值:

在本研究中,气泡由纯气体组成,因此可以假设气相中的物种质量分数不变,界面处于饱和浓度,气相溶解到液相为单向质量传递,物种传输方程可以表述为:

式中,D是气体在液相中的扩散系数。质量浓度C由液体体积分数α和液相中气体质量分数β计算得出:

在

式中,A为单位体积内的传质面积,可由体积分数的梯度计算:

由于气体浓度在界面上是饱和的,浓度梯度的计算公式为:

式中,Csat是饱和浓度;Cf是液相中界面附近网格单元处的浓度;d是传质距离,等于相界面与相邻单元液相中心之间的距离。通过VOF-PLIC模型确定了相界面位置后,传递距离d由液相分数和界面法线矢量进行迭代计算获得,具体算法见文献[27]。

1.3 计算设置

控制方程通过ANSYS Fluent(17.2)进行离散求解。对于边界条件,上下壁面采用了无滑移和完全湿润的条件,液相接触角设为零;左右边界则采用周期性边界条件。管内流速通过调整沿通道轴向的压力梯度控制,在进出口压降为5000~25000 Pa的条件下,管内平均液相流速Ul = 0.1~0.4 m/s。模拟采用移动参考系(MRF),通道壁面沿着与实际流动相反的方向(x轴的负方向)移动,速度等于气泡运动速度。得益于移动参考系的设置,气泡可以保持在液相的中心,并提高气泡附近流体的相对速度,配合界面重构模型,可以有效地减少VOF的曲率误差所引起的寄生流动(parasitic current)对模拟结果的影响。气泡初始化为一个胶囊形状的气相域(初始长度为1.48 mm)并置于液相中心。当气泡形状达到稳定后,通过Fluent UDF文件引入超声振动源项和传质源项,开始超声气液传质的模拟。压力和速度的耦合采用PISO(Pressure-Implicit with Splitting of Operators)算法,模拟时间步长为1.25×10-7 s,等于通道振荡周期(TUS=1/fUS)的1/400,以保证捕捉通道内气泡行为和传质过程的动态变化。

1.4 网格与算法验证

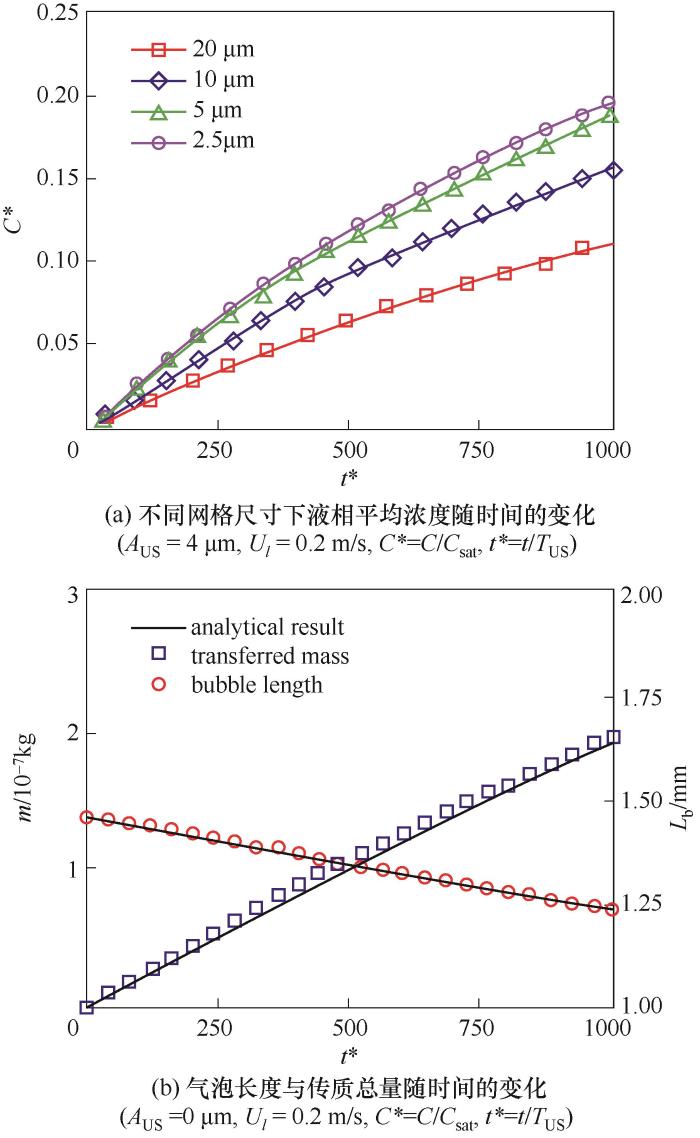

在本研究中,计算域划分为结构化网格,网格单元尺寸沿通道轴向(流动方向)均匀分布。在通道径向上,将网格划分为三个区域:(1)通道中心处为均匀的正方形网格,以提高VOF方法对气液界面的捕捉精度;(2)靠近壁面5层1 μm的细化网格,以捕捉气泡和通道壁面之间的液膜;(3)连接上述两个区域的过渡区。为了验证网格独立性,测试了不同主体网格尺寸(表2)对传质结果的影响,结果如图2(a)所示。随着网格精度的提高,液相内的平均浓度结果趋于一致。在模拟时长内(1000TUS),采用2.5 μm网格结果较采用5 μm网格的结果差别较小(<5 %),因此,从计算效率和精度考虑,选取5 μm作为传质研究的网格尺寸。

表2 网格独立测试中的网格单元的大小和分布

Table 2

| 项目 | 轴向3000 μm | 径向 | 总数 | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中心区域200 μm | 过渡区域45 μm | 壁面区域5 μm | |||||||

| 尺寸/μm | 数量 | 尺寸/μm | 数量 | 尺寸/μm | 数量 | 尺寸/μm | 数量 | ||

| Mesh 1 | 20 | 150 | 20 | 10 | 10~1.34 | 9 | 1 | 5 | 7200 |

| Mesh 2 | 10 | 300 | 10 | 20 | 10~1.34 | 9 | 1 | 5 | 20400 |

| Mesh 3 | 5 | 600 | 5 | 40 | 4.8~1.3 | 16 | 1 | 5 | 73200 |

| Mesh 4 | 2.5 | 1200 | 2.5 | 80 | 2.5~1.2 | 25 | 1 | 5 | 264000 |

新窗口打开| 下载CSV

图2

图2 网格无关性验证与传质算法验证

Fig.2 Mesh independence test and verification of the mass transfer algorithm

为了验证所采用传质模型,将模拟传质结果与文献中推导的理论解进行对比,如图2(b)所示。Soh等[28]推导了二维Taylor流气泡溶解过程的传质总量与气泡长度变化表达式:

从对比结果看,模拟结果与计算结果基本吻合,说明了模拟方法的有效性。

2 结果与讨论

2.1 流体动力学

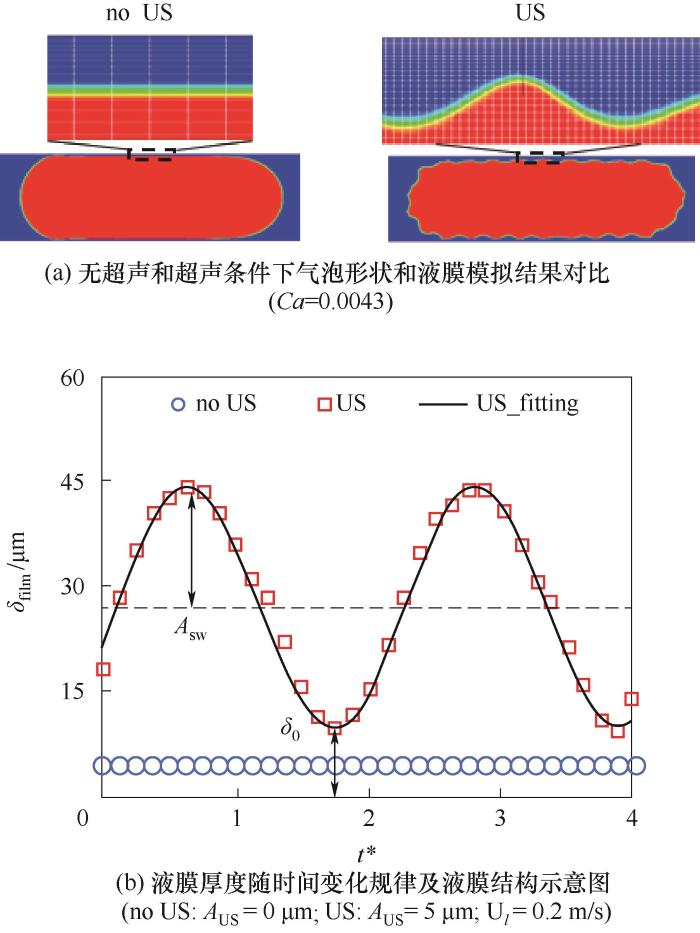

2.1.1 表面波与液膜

气泡与壁面之间的液膜区域对传质过程有着重要的影响,但其尺度极小且贴近壁面,现有基于光学成像的实验手段难以捕捉该区域。现有文献已针对超声条件下的气泡表面波开展了研究,但对于表面波与壁面间的液膜部分仍缺乏讨论。为此,本文通过对边界网格的加密,实现了各工况下液膜区域的有效模拟,如图3(a)所示。在非超声条件下,气泡表面趋于水平,液膜处网格超过5层,符合文献中对于捕捉液膜的网格精度要求[29],且液膜厚度与经典的Aussillous和Quéré模型[30]预测值相近。加入超声后,液膜区域可分为两个部分,一部分是稳态液膜区域(厚度δ0),另一部分是表面波引起的动态液膜区域(其厚度跟表面波的振幅Asw相等),液膜的结构与随时间的变化规律如图3(b)所示。当超声功率(振幅)超过一定阈值时(AUS =5 μm),气泡无法维持原有的形状,将开始进行形状振动,即气泡表面形成周期性Faraday表面波,其周期为施加的超声周期的2倍[31]。受表面波的影响,液膜厚度也有类似的周期性振动规律,可引入简谐函数表征其厚度演变:

图3

图3 液膜结构示意图和模拟结果

Fig.3 Schematic description of the liquid film and simulation results

式中,φ0为初始相位,与液膜初始振动状态有关。由图3(b)可知,液膜厚度与

为了研究流动条件对液膜厚度的影响,通常引入Ca(毛细数),其定义为流体惯性力与表面张力的比值:

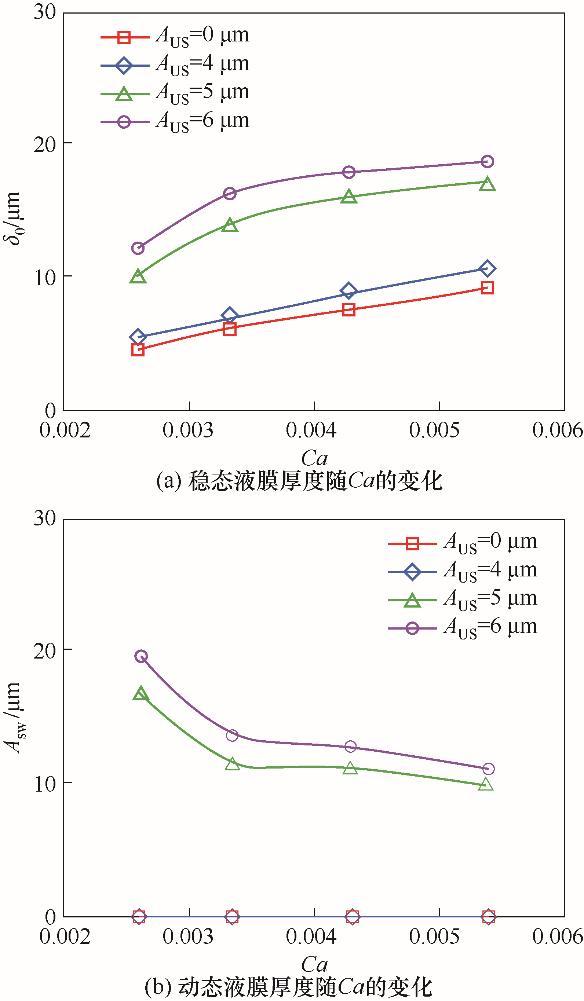

图4为不同超声振幅下稳态和动态液膜区域厚度随Ca的变化曲线。当超声振幅较低时,气泡几乎不振动或做体积振动(形状基本不变),静态液膜厚度较小(<10 μm),动态液膜厚度几乎为0;而当气泡进入形状振动模式,静态液膜厚度显著提高,并出现动态液膜,液膜厚度均随着超声强度的升高而增大。另外,随着Ca增加,静态液膜厚度增加,这与传统的Taylor流气泡的液膜变化规律相似;而动态液膜厚度随着Ca增加而降低,其原因可能是液膜处轴向流速的增加导致惯性力增强,对径向振动的表面波产生了抑制作用,动态液膜的厚度随表面波振幅Asw一同降低。

图4

图4 不同超声振幅下稳态和动态液膜区域厚度随Ca的变化

Fig.4 Thickness of the steady and dynamic liquid film versusCa under different ultrasonic oscillation amplitudes

2.1.2 空化声流

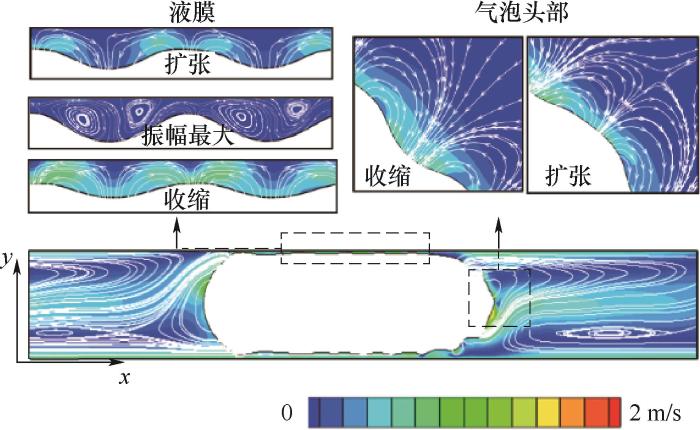

超声作用下,由于气泡表面波的作用,气液界面附近的流动受到了显著扰动。前期的实验表明,随着超声功率密度的增大和超声频率的减小,弹状气泡头附近的流体速度波动更加剧烈,对轴向速度有明显提升作用[20]。本文通过模拟得到了液弹和气液界面附近的流场分布,结果如图5所示。从图中可以发现,超声振动打破了传统Taylor流液弹内上下对称的内循环涡结构,特别是在平行于通道振动方向(y方向),内循环涡出现了明显扭曲,说明超声效应可提升液弹内的径向速度,从而在垂直于通道截面形成二次流。传统Taylor流液弹两个内循环相互独立,内循环之间和内循环内各流体层之间的传质主要以扩散的形式进行,而超声引发的二次流促进上下层流体的交换,这解释了实验中发现的超声对液相内流体的混合强化效应[23]。而在界面附近,由于表面波周期性收缩和膨胀,形成了额外的涡流(空化声流),之前的工作通过傅里叶分析得到了声流的频率分布,发现界面处的流体速度变化频率为施加的超声振动频率的一半,证明了声流的产生与Faraday表面波直接相关[21]。在界面空化声流与扭曲的内循环涡的共同作用下,气液传质效率将显著提高,将在下一部分进行讨论。

图5

图5 界面附近空化声流模拟结果

Fig.5 Modeling results of the acoustic microstreaming near the interface

2.2 气液传质规律

现有研究通过实验测量对超声微反应器内气液传质的整体性能进行了评估,对局部的传质讨论较少,特别针对超声条件下的介尺度传质效应,如表面波对界面浓度的影响,液弹、液膜处的浓度非均匀分布等信息,仍缺少相关的研究。因此,本部分将传质区域分为液弹与液膜两个部分进行讨论,根据模拟结果对局部传质特性进行阐述,并比较两部分对总体传质性能的贡献。

2.2.1 液弹内传质规律

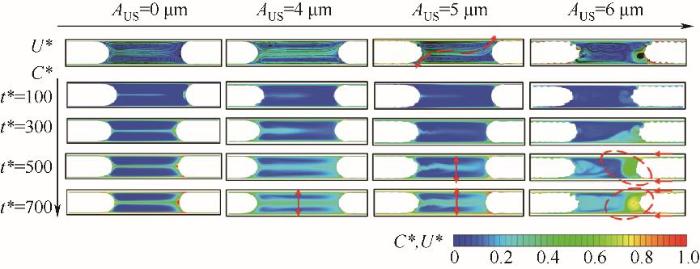

图6展示了不同振动幅度下液弹中流场分布和溶质浓度分布随时间的演变。首先,在无超声条件下(AUS = 0 μm),传质结果与文献报道结果类似。由于液弹内的流场是稳态的,溶解的气体从气泡的头部和液膜处,沿着流场中两个内循环涡进行传播,主要分布在通道中轴线附近并且上下对称,中轴线两侧(内循环中心)浓度值趋近于0,溶质主要依赖分子扩散进行传递,传质效率低。

图6

图6 不同振动幅度下液弹中流场分布和溶质浓度分布随时间的演变

Fig.6 Flow pattern and temporal evolution of the concentration field in the liquid slug under different oscillation amplitudes

加入超声后,当通道振幅为AUS = 4 μm,气泡做体积振动,表面波没有形成,但液弹内的速度场已经发生了变化,液弹内的内循环涡不再稳定,使得中轴线附近的溶质在沿轴向传播的同时,沿通道径向也加快传播,中轴线两侧的传质覆盖区域相比无超声条件结果明显增大。

当通道振幅为AUS = 5 μm,浓度场和速度场的稳定性被打破。当超声振动时间为100 TUS时,气泡表面波还未完全形成,浓度分布依然是保持上下对称,但当时间到达300 TUS时,表面波对传质的影响开始显现,中轴线附近的浓度分布出现了摆动,使得物质很快进入两侧的低浓度区域。这种传质分布的波动与周期性变化的流场有关。从上方的流场结果可以看到液弹内原本上下对称的内循环已经被扭曲,中间的流线不再是一条水平线,而是形成S形,并随着时间上下转换。该作用使中轴线附近的溶质向通道两侧运动,提高了液弹内的混合效率。

进一步增大通道振幅AUS = 6 μm,此时的传质浓度进一步提高,浓度的分布又呈现了一种新的形态,气泡头尾的浓度分布差别较大,由于前一个气泡的传质通过液膜传递到了气泡尾部,在气泡尾部出现了较高的浓度分布。通过流场的结果发现,除了内循环形成的涡流,界面附近空化声流的作用同样明显,这些额外的涡流使得溶质刚进入液弹就被扰动,不再沿着通道中心传播,而是迅速在气泡头尾发生混合并向其他低浓度区域传播,从而显著提高传质和混合效率。

2.2.2 液膜内传质规律

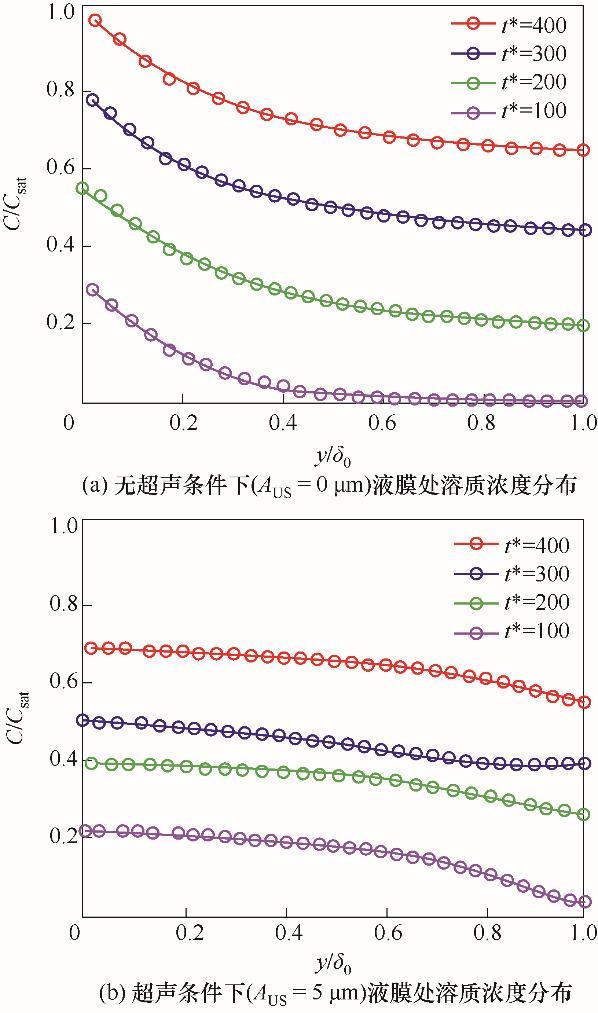

液弹内的传质结果显示超声振动对通道中心的传质影响显著[32],但对壁面附近的影响却很小,原因是由于壁面的限制,靠近壁面时超声引起的径向速度被削弱。而在液膜处,虽然同样靠近壁面,超声对传质的影响却依然显著。图7对比了无超声与超声条件下液膜处的浓度分布曲线随时间的演变。从结果可以发现,当无超声时,界面附近的浓度较高,并且随着时间的推移迅速升高,当t*=400时,界面附近浓度已趋近饱和。这是由于液膜厚度较小,且液膜处的流体流速较低,界面附近的溶质无法及时被转移,这将使传质推动力下降,传质效率降低。而施加超声后,界面附近的溶质浓度明显降低,根据前文的分析结果,超声效应下液膜厚度显著增大,且空化声流提高了界面附近的流动速度和湍动程度,使得溶解的气体进入液相后被迅速转移到壁面,并随着外部流体离开液膜进入液弹中(如图6AUS=5 μm所示)。由此可见,超声效应可有效提高液膜处流体的表面浓度更新和界面附近的传质推动力,从而有效强化气液传质过程。

图7

图7 无超声和有超声条件下液膜处溶质浓度分布

Fig.7 Distribution of the solute concentration at the liquid film with and without ultrasonic effects

2.2.3 液弹和液膜传质比较

为了比较液弹和液膜传质对整体传质的贡献,分别计算了经由气泡头部和液膜处的传质通量,通过对界面处的传质源项积分得到:

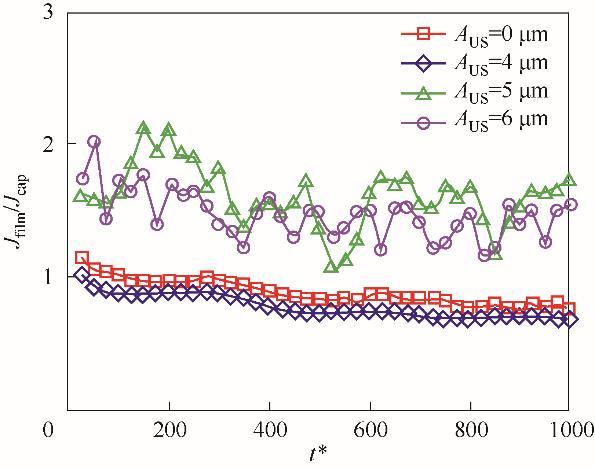

图8展示不同超声振动幅度下的液膜处传质通量与液弹处(气泡头部)通量比值随时间变化规律。当气泡未发生形状振动时(AUS = 0, AUS = 4 μm),传质通量的比值趋于稳定,且比值小于1,说明液弹处的传质起主导作用,这是由于液膜处未出现表面波,流场较为稳定,超声对液膜处的传质提升较小。而相对无超声条件下,AUS = 4 μm时传质通量比值更低,这是由于该条件下气泡做体积振动,由2.2.1节分析可知,其流场扰动主要存在于液弹区域,因此液弹内的传质贡献增大。继续增加超声振幅,气泡开始做形状振动,此时气泡表面波对传质的强化作用开始显现,传质通量比值明显升高(大于1),并且出现了振荡,说明此时液膜处的传质起主导作用。由于表面波作用,液膜处的传质面积增大,传质推动力增强,超声效应对液膜传质的提升比液弹处更加显著。

图8

图8 不同振幅下液膜处传质通量与液弹(气泡头部)通量比值随时间的变化

Fig.8 Temporal evolution of the ratio of the flux at the liquid film to liquid slug (bubble cap) under different oscillation amplitudes

2.3 气液传质速率

传质效率常用气液传质系数进行量化,假设气液传质阻力主要位于液相,则可由液相传质系数kl 表征。对于超声微反应器内的传质过程,现有的研究多沿用常规气液过程计算方法,即:

其中,区域内的平均浓度为:

对

再通过计算比表面积a得到传质系数kl。

事实上,该积分过程须假设kla为常数,对于无超声条件下的传质过程,当流动和传质边界层稳定后传质系数kla会趋于稳定,此时可以假定kla为常数并使用

图9

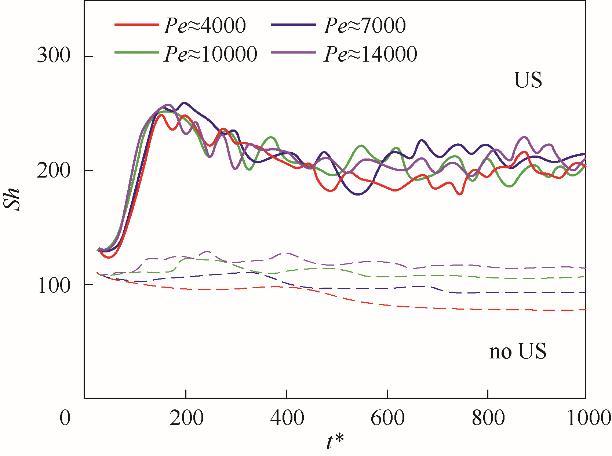

图9 不同流动和超声条件下Sh随时间的演变

(no US: AUS = 0 μm; US: AUS = 5 μm)

Fig.9 Temporal evolution of Sh under different flow and ultrasonic condition

为了表征对流传质与扩散传质之比,针对不同的区域,将瞬时传质系数kl (t)转换成Sherwood数:

另外,计算相应Peclet数以表征各工况下流动状态,其可定义为扩散时间和对流时间之比,对流越充分,对流时间越短,Pe越大:

针对不同的区域,扩散时间和对流时间通过相应的特征长度和当地平均流速计算:

图9展示了不同流动和超声条件下Sh随时间的演变规律。无超声条件下,Sh数值较低,传质初期Sh曲线出现波动并逐渐降低趋于常数,这与文献中的结果吻合。Sh的波动源自内循环对气泡头部区域的浓度更新效应,因此在图中高Pe条件下Sh波动更加明显,并且相同时刻下Sh数值更高,传递速率更快。当溶质通过多次内循环后,界面处的浓度趋于稳定,即形成了浓度边界层,内循环对表面的更新效果减弱,传质系数趋于稳定[24]。而当施加超声后,气泡的形状振动使得Sh在传质初期出现突增,随着时间的推进,Sh有所降低并在一定的区间内振荡。相同Pe下,超声条件下的传质效率较无超声条件下提高超过1.5倍。相比内循环,空化声流带来的气泡表面更新效应更加显著,其原因是空化声流形成的是非稳态流场,难以形成稳定浓度边界层。特别是当表面波形成后,由前文分析可知,液膜传质占主导作用,即使在较低的Pe下,液膜处持续的表面更新效应使得在多个内循环时间(Lslug/Uslug)后界面处仍存在较高的传质推动力,因此传质效率较无超声条件有显著提高。

为了进一步分析局部传质效率,分别绘制了液膜处和液弹处的Sh与Pe间关系图,如图10、图11所示。根据Higbie[33]的渗透传质理论,两相传质效率与旋涡在界面上的停留时间有关,即依赖于表面涡流的更新速率,根据该理论,文献发现在对流主导的传质过程中局部Sh正比于Pe1/2,即满足以下关系[34]:

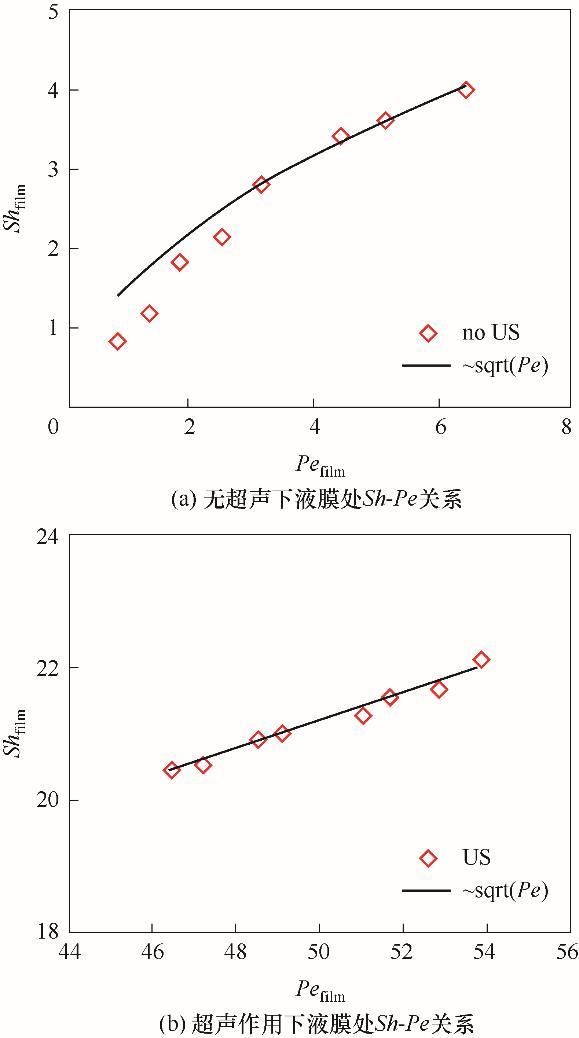

图10

图10 液膜处Sh-Pe关系

Fig.10 ShversusPe at the liquid film

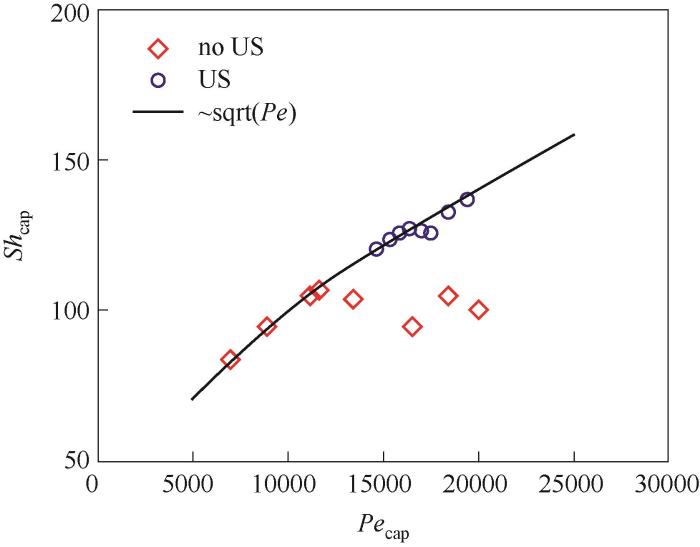

图11

图11 液弹(气泡头部)处Sh-Pe关系

Fig.11 ShversusPe at the liquid slug (bubble cap)

因此,通过该关系式对模拟结果数据进行了拟合,如图中黑色曲线所示。从图10(a)可知,对于无超声情况,高Pe的数据点满足关系

在液弹区域,无超声条件下的传质结果则呈现出不同的规律,从图11中可发现,低Pe满足关系

3 结 论

通过CFD方法对超声微反应器内的Taylor气液两相流的传质过程进行了模拟,针对传质过程中主要的介尺度结构,包括表面波、空化声流、液相内的局部浓度,分析了其空间分布和时间演化规律。模拟结果首次捕捉了超声Taylor流液膜区域的流动和传质过程,并分别比较了液膜区域和液弹区域对整体传质效率的贡献。主要结论如下。

(1)超声条件下引发的Faraday表面波显著增加了液膜厚度,动态液膜厚度随着表面波振幅提高。

(2)液膜厚度的增加和表面波振动引起的空化声流有效地提高了液膜处的对流强度及界面附近的浓度梯度。

(3)与传统Taylor流传质由液弹传质主导不同,超声条件下的传质过程为液膜传质主导,得益于液膜处传质的贡献,相同Pe下,超声条件下的整体传质效率较无超声条件下的结果提升超过1.5倍。

(4)超声条件下由于流场的非静态分布,表面更新使溶质不会在界面处聚集形成高浓度,可持续保持高传质推动力,局部Sh与Pe1/2

研究结果表明,超声微反应器中的Taylor流可有效强化气液传质过程,其关键在于对表面波及液膜区域传质的调控。

符 号 说 明

| 无量纲浓度,C*=C/Csat | |

| 传质通量,kg/s | |

| 传质总量,kg | |

| 超声周期,μs | |

| 无量纲时间,t*=t/TUS | |

| 无量纲速度,U*=U/Umax | |

| 下角标 | |

| cap | 气泡头部或液弹 |

| f | 界面处 |

| film | 液膜 |

| g | 气相 |

| 液相 |

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

- 《农业经济》论文投稿解析,难度指数四颗星,附好发选题!

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com