民间美术资源在高职高专美术教育中的融入与传承

摘要:民间美术资源融入高职高专美术教育,可培养学生的民族认同意识、增强学生创新创作能力以及为学生提供更丰富的美学体验,但在实际融入中,存在着课程设置边缘化、教学资源碎片化、师资力量薄弱、传承与创新失衡等问题,极大地影响了融入与传承效果。基于这些问题,可以通过课程设置优化、资源平台建设、师资建设深化、教学模式创新等予以应对。

关键词:民间美术资源;高职高专美术教育;融入与传承

我国拥有丰富多样的民间美术资源,如刺绣染织、雕塑、剪纸、木版年画、皮影戏等,各具特点、各有魅力,不仅带给人们“美”的享受,还能成为人们理解传统文化的重要载体。将民间美术资源融入高职高专美术教育中,既是挖掘民间美术资源美育价值的途径,也是对其进行有效传承的重要支撑。本文将对其融入策略进行进一步探索。

一、民间美术资源融入高职高专美术教育的重要意义

(一)培养民族认同意识

民间美术的发展与创造均是从“民间”汲取资源和动力,是广大劳动人民艺术智慧的结晶。将民间美术资源融入美术教育中,能拉近学生和劳动人民之间的距离,促使其深入感知劳动人民精益求精的创作态度,理解他们淳朴自然的追求。如在剪纸艺术中,精妙绝伦的剪纸作品是创作者一刀一剪、一分一毫“磨”出来的,作品形象如植物、动物、传统纹样等皆传达出他们对美好生活的向往之情[1],体现了中华民族勤劳、善良之品格,这可成为学生理解中华民族品格的具象化素材,进而促使其产生深入地民族认同意识。

(二)增强创新创作能力

只有创新才能获得持续发展。将民间美术资源融入高职高专美术教育能为美术创作提供新的方法和灵感,比如皮影的平面化处理、木版年画的“红黄绿”对比法则、蓝印花布的植物染技艺等的运用,有助于提升学生的创新创作能力。比如浙江某高职院校学生在学习和研究东阳木雕“万字纹”时,将其解构并重组创作出了新的纹样,并将其应用于灯具设计中,在国际上获得了奖项。

(三)丰富的美学体验

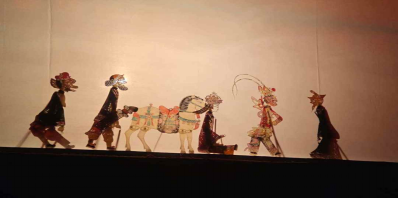

民间美术囊括丰富多样的美术形式,将其融入美术教育,可带给学生丰富的美学体验,如皮影戏的动态光影、雕塑的厚重立体、剪纸的灵动飘逸等,同时民间美术具有地域特色,各地域、各民族都有不同的艺术风采,有助于学生拓宽艺术视野,丰富审美体验。

皮影戏

二、民间美术资源融入高职高专美术教育存在的问题

(一)课程设置边缘化

目前来看,许多高职院校虽然引入了民间美术资源,但这些课程通常只是点缀,例如将民间美术课程作为选修课,课时总量较少,并且多面向低年级。课程内容主要集中在传统绘画和雕塑,其他民间美术资源未受重视。[2]。这导致课程难以展现独特性,学生对民间美术有误解,影响深入学习。并且课程设置边缘化,内容随意,有时仅作为其他课程的补充。此外,跨学科融合也是短板之一。部分学校在民间美术教学上未能与其他学科有效结合,即使尝试结合,也往往显得生硬。例如,某高校开设的“民间美术与现代视觉设计”课程,本意是促进两者的融合,但在教学中,教师仅将民间美术形式如剪纸、年画直接应用于设计,忽略了对这些艺术形式背后文化、历史和艺术特征的深入探讨。结果是学生的作品虽有民间美术元素,却缺少文化深度和艺术感染力,有时还出现文化符号的误用或曲解,未能实现真正的跨学科融合。

(二)教学资源碎片化

民间美术资源在高职高专美术教育中的运用,存在资源碎片化,未能得到良好整合的问题。首先,教学内容缺乏系统性。很多高职院校在引入民间美术资源时,往往是将其作为补充或拓展内容,未能对其进行系统归纳和整合,导致资源的系统性不足,学生难以形成对民间美术的整体认知,无法充分理解其背后的文化意义和价值。比如一些学校教授民间美术时仅选取剪纸、年画或刺绣等单一形式进行讲解,而忽略了这些艺术形式之间的内在联系及其共同文化背景,导致学生对民间美术的理解停留在表面,难以形成系统化知识体系。其次,教学资源分布不均且整合不足。我国民间美术资源丰富多样,但分布广泛且地域性轻,如陕西皮影、苏州刺绣、景德镇陶瓷等各具特色,然而高职高专学校在利用这些资源时缺乏有效的整合机制,导致教学资源分散且利用率低,比如一些学校只能依赖有限的本地资源进行教学,而无法引入其他地区的代表性民间美术形式,使得教学内容单一化,难以全面展现民间美术多样性和深厚文化底蕴。。

(三)师资力量薄弱

民间美术资源要想更好地融入美术教育,需要美术教师具备一定的专业知识和实践经验,但实际情况中师资力量较为薄弱,难以为民间美术资源的融入提供有力支持。首先,美术教师对民间美术认知不足。当前,高职高专院校美术教师队伍以正规艺术院校毕业生为主,他们虽然具备扎实的美术基础知识和教学技能,但对民间美术的了解往往停留于表面,缺乏系统性学习和深入研究。其次,美术教师缺乏足够的民间美术融入美术教学的能力[3]。民间美术教学不仅需要理论知识传授,更需要通过实践让学生感受其独特魅力,然而许多教师缺乏将民间美术与课程内容有机结合的能力。最后,美术教师文化感知不到位。民间美术是劳动人们所创造,天然具有淳朴、勤劳、良善等气息。但是在商业化、功利化社会氛围中,部分教师会被熏染,难以有效感知民间美术的天然气息。如此一来,他们在开展美术教学时,难以将这份气息让学生感知。

(四)传承与创新失衡

民间美术资源是传统文化的重要载体,将其融入美术教育,可为更好地传承和创新传统文化提供助力。但在教育实践中,传承和创新存在着失衡。例如,部分高校将更多精力放在了民间美术传承方面,除开设民间美术课程外,还会积极举办民间美术展览,以及为学生提供更多实践机会,以保障其更好的掌握民间美术相关技法。但其在民间美术创新方面存在短板,这与美术教师缺乏创新意识、创新能力等紧密相关[4]。传承与创新失衡还表现在民间美术资源的利用与转化方面。一些高校在引入民间美术资源方面极下功夫,但却没有起建立科学的利用和转化机制,导致这些资源只能束之高阁,难以发挥更大价值。

三、民间美术资源在高职高专美术教育中更好融入与传承的策略构建

(一)课程设置优化

面对课程设置边缘化问题,需要对课程设置进行优化来应对。在优化时,首先要提升民间美术课程地位,将其从“点缀性”选修课升级为核心课程或必修课程,比如可以将民间美术课程纳入美术专业基础课程体系中,并且适当增加课时量,确保学生有足够时间深入学习民间美术理论以及参与实践锻炼。同时,课程内容应得到丰富,将剪纸、年画、刺绣、陶艺、皮影等积极引入,避免局限于单一形式,如此才能让学生全面了解民间美术,并且能满足生个性化需求,接触和学习自己感兴趣的内容。其次,要构建模块化课程内容。“模块化”内容具有更强辨识度,不仅能让教师更为重视,还能在应用时更有针对性,避免随意应用,比如基于民间美术资源主题、技艺、文化内涵等划分成多个模块,然后在每个模块下设置子模块,如“技艺”模块下可设置“民间美术技艺概论”“传统技艺实训”“民间美术与现代设计”等子模块。这样有助于提升民间美术课程系统性,还能让学生基于自身需求快速找到对应内容。再次要开发跨学科融合课程。民间美术本来就具有跨学科特性,其技艺、符号、文化内涵等与文学、历史、民俗等学科存在交叉关联[5]。基于此开发“民间美术与民俗文化”“传统技艺与当代艺术”等跨学科课程,可助力学生从更多视角理解民间美术。最后要建立动态的课程革新机制。民间美术资源不会一成不变,而是随着时代发展不断变化。建立该机制,可支撑民间美术课程体系与时俱进,让学生学习到最新的知识和技能,进而为更好传承做出贡献。

(二)资源平台建设

针对教学资源碎片化的问题,可通过建设资源平台来应对。在信息化时代,基于信息技术建设的资源平台在共享性、协同性等方面更为突出。首先,建设区域性民间美术资源库。该平台旨在将区域内的民间美术资源纳入其中,并进行整理和分类,以便用户可以更便捷地获取所需内容。平台建设需要地方文化部门、非遗保护机构等参与其中,并且组建专项团队做好维护和更新工作。其次是建立跨校资源共享平台。不同学校拥有不同资源,建立共享平台,可促进不同学校实现资源互补和互通互用。这就需要每个学校都能做到信息公开,并为平台运行提供人力物力支撑,确保其切实发挥应有功能。最后,构建资源语义关联网络,主要为用户广泛搜索资源提供支持。构建时,知识图谱理论为重要理论基础,比如构建“剪纸”语义关联网络时,可将其与“剪纸”相关的知识,如剪纸技艺流派、剪纸文化意象、剪纸作品主题等进行关联处理,形成辐射更多知识点的网络。

(三)加强师资建设

在师资建设中,可通过以下策略来实施:一是加强教师专业培训。学校应举办民间美术培训班,并定期组织教师前往参与,培训者可以是民间美术传承人,也可以是民间美术领域的专家学者。学校也能召开学术研讨会,为美术教师交流经验、探讨问题解决方案、共享民间美术等提供途径,实现共同提升目的。二是建立“双师型”教师队伍。正规院校毕业的美术教师一方面要主动学习民间美术理论知识,另一方面要通过参与民间美术实践来提升实践能力。对此,学校可以邀请非遗传承人设计民间美术技艺创新项目,并鼓励教师参与其中,与非遗传承人一道探索创新之法;基于现代设计领域设计如何将民间美术资源融入其中的活动,旨在锻炼教师的整合思维和塑造能力。三是邀请非遗传承人进课堂。民间美术非遗传承人具有诸多优势,如对民间美术资源文化内涵理解程度更深、可熟练掌握民间美术技艺等[6]。邀请其担任“兼职”教师,与专业教师组成授课团队,可丰富授课内容,激发学生学习兴趣,并弥补校内专业教师实践经验不足的问题。四是建立教师激励机制。将民间美术教学成果、培训成果等纳入到教师考核体系中,并与工资绩效、职称评定等挂钩,激励教师更主动的参与培训,以及在教学中积极创新。

(四)教学模式创新

对于传承与创新失衡问题,创新教学模式可以成为应对之策。一是推行项目化教学。教师可将传承与创新的考量融入项目之中,依托项目培养学生的传承能力和创新能力,比如设计“民间美术文创产品开发”项目,引领学生以创新眼光审视民间美术,在实践中找到传承与创新的平衡点,设计出既与时俱进又保留传统美感的文创产品。项目化教学能依托“项目”对学生产生更强驱动性,让他们通过文献研究、实地考察、实践创作等方式逐步完成项目目标,而这不仅能提升学生的自主学习能力,还能帮助他们在项目中深入思考传承与创新的关系,从而找到更科学的解决方案。二是强化实践教学。教师可组织学生前往民间美术发源地进行采风,或者参与到非遗传承人创作过程中,这样能亲身体验民间美术制作技艺和文化氛围,有利于学生更直观感受民间美术美感,还能在传承人指导下深入理解传统技艺精髓,从而在创新中更好地保留传统文化核心价值。学校也能与企业、文化机构等建立合作,共同打造民间美术实践基地,保障学生接受更到位的实践教学,能在真实场景中探索传承与创新结合点,并积累宝贵经验。四是跨校协同教学。跨校资源共享平台是实现这一教学法的重要支撑,其在整合各校优质资源方面具有优势,如课程、师资、实践基地均是重要整合对象。这能带给学生更丰富资源,让他们接触到不同地区的民间美术资源,进而拓展视野,增强对民间美术多样性的理解,加之教师基于该平台开展联合教学,能让学生与更多其他学生交流探讨,有利于获得传承与创新达到平衡的新经验。

四、结语

民间美术资源在美术教育中的运用具有重要价值,一方面可以为美术教育提供更有价值的素材,为培养学生的艺术修养和创新能力提供助力;另一方面可以为民间美术资源的高质量传承打下基础,使其在新时代中熠熠生辉。想要切实发挥价值,发掘当下问题并解决是重要举措,但随着时代发展还有有新的问题产生,因此必须始终保持谨慎态度,对民间美术资源融入美术教育高度关注和研究,才能支持民间美术资源融合与传承获得更好效果。

文章来源:《新美域》 https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com