论现当代艺术中内容与形式的关系

摘要:在视觉艺术领域,内容与形式相辅相成,互为表里。但在当下,却存在着以“艺术哲学化”之名,只讲内容而忽略形式的现象;亦有根据形式编造内容,颠倒二者因果关系的诡辩程式,笔者旨在通过本文驳斥上述观念,并尝试提出形式选择的基本底线与内在要求,进而探讨观者在面对作品的内容与形式时,所应采取的态度与判断标准。

关键词:现当代艺术,内容,形式,黑格尔,康定斯基

一、 作为“内容至上”的挡箭牌——黑格尔的“艺术哲学化”

在黑格尔的逻辑推论中,艺术最终会被哲学所取代,无可避免地走向终结,其同时也宣称艺术作品的外在形式已不再重要,亦即“技巧”在艺术中的重要程度显著降低,作品的感觉方式也从审美逐步转变成了审丑,艺术的形式将不再悦人[1]。深受其影响的阿瑟·丹托(Arthur Danto)也做出了类似的论断,其认为当下的艺术实践走向了一个哲学问题的探讨,即“什么是艺术?”,传统的艺术在面对这一本质问题时失去了效力,因而从某种意义上讲,艺术终结于哲学[2]。在艺术终结的基础上,“历史”与“历史意义”也不存在了,艺术终结后各种风格与流派都失去了时间顺序、历史意义与特定历史时期的优越性,它们此刻都在同一个平面上共存。

摆脱历史的内在制约,融入哲学领域的艺术,进入了一个没有历史方向、历史意义以及叙事导向的发展阶段 [3]。这一思潮造成了一种形式领域的“虚无主义”,似乎只要有足够的哲思,便无需在意形式,只专注于“阐释”与“说明”即可。

这一类创作者显然混淆了“理论家”与“艺术家”的职能,两者的共同点是都需要具备一定的哲思,但艺术家之所以区别于理论家,是其要思考如何将哲思(即内容)转化为直观的形式,并传达给观众,尽可能地使之理解与思考,甚至产生反馈或互动。若完全依赖口头或文字的阐释,那么作品便会成为可有可无的“插图”,在无法起到辅助理解作用的同时,甚至会引发观者的疑惑。

二、 堕为诡辩者的公式——康定斯基的“形式基于内在需要”

前文提到,艺术家在创作时,应当注重为内容匹配适宜的形式,这一点康定斯基(Wassily Kandinsky)给出了更为深刻的表述,“形式……都不重要;重要的是,这个形式的产生,是否基于内在的需要”[4]。其认为形式为内容的表达而服务,由此便产生了一条重要的推论,即呈现形式只要是合乎内容的,就不能对它进行否定,因为此时“形式”已经成为了一个相对概念。

这一理论用于指导创作是没有错误的,但若是用于艺术赏析,就难免流于“君子游戏”,进而陷入诡辩者的逻辑陷阱。该论最大的漏洞就是,在没有充足证实材料的情况下,除创作者外,任何人都无法证明一种形式是否基于内在的需要,因为在讨论这个问题时,创作的过程已经结束,一幅作品已经成为了客观实在,这时作者便可以根据形式“倒推”内容,从而获得对画面的绝对解释权,即便毫无理论基础,也可以将内容归结于潜意识、神秘学以及宗教性等形而上的领域,也就是说,即便再庸俗肤浅的形式,也能被创作者赋予高尚的内容。

因而笔者认为,朱立元先生在文学批评领域的观点同样适用于视觉艺术领域,即没有一种衡量标准可以检验批评家发掘出的作者原意是否是正确的、可靠的与客观的,其意图本身也是不固定的,处于不断变化之中的[5]。同样,卡罗尔等美学家也认为把作者意图作为衡量阐释的标准,是否能达到对作品的正确理解是存疑的[6]。

也就是说,在艺术创作领域,我们可以依循康定斯基的思路,注重内容的呈现方式,而不是受形式制约;但在艺术鉴赏与批评领域,却不必深究(是不必深究,而不是拒绝研究)创作者的本意或内容,除非有明确的材料可以证实其在创作前就已经确定了如主旨、意图、内涵、所探讨的具体问题等内容层面的要素,这样后续关于内容与形式的分析,以及或赞扬或批判的观点才具有得以成立的基础,否则只会陷入作者自话自说的“观念陷阱”。

三、 形式选择的底线——给予观者基本的尊重

虽然在创作时可以遵循“形式基于内在需要”的模式,但也不能毫无顾忌地选择形式,其选择具有不可逾越的底线,即——对观者的基本尊重,即所用的形式不能挑战观者的人格、基本价值观念、道德底线、民俗信仰、历史与文化传统。即便如克拉克(T.J.Clark)所言,“对艺术家来说,冒犯与蔑视他们心目中的‘公众’是艺术创作中必不可少的一部分[7]”,若其创作在内容层面便涉及到不尊重的成分,也应在形式上有所收敛,可以采取适当的讽刺或调侃的形式,采用极端不尊重的形式则会呈现出反社会、种族主义、沙文主义等极端思想的特征,其在根本上便已经脱离了艺术的范畴。

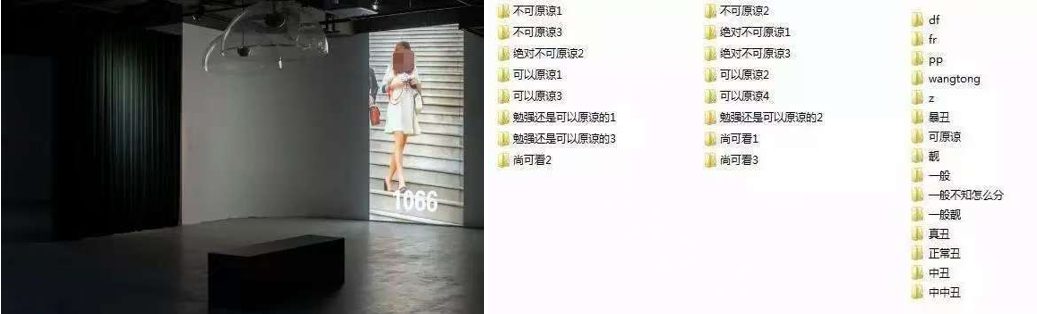

形式上对观者的尊重首先体现在尊重其人格。影像作品《校花》(其英文名为Uglier and Uglier,意为越来越丑)(图1),其形式便是作者宋某将偷拍的5000多名女大学生照片按照自己的美丑喜好进行排名,其认为越好看的排名越靠前,反之则排名越靠后,并根据极其主观的审美标准对女性进行了恶意的评价,如真丑、最丑、不可原谅等。其自称在大学校园里街拍了四五千名女生的录像,随后进行排名,最后剪辑成一个与美术馆开馆时长相近长度的影像,因而想看美女便要早到,反之,一到夜暮,这会是一片“人间地狱的景象”,其甚至还称,掏心掏肺地物化你,也是一种尊重。此类极端不尊重观者的形式在背离艺术的同时,也是对观者人格尊严的挑衅以及对法律边界的试探。

形式上对观者的尊重亦体现在尊重其民俗信仰、历史及文化传统。正如部分沿海居民无法接受有关妈祖的玩笑,这是民俗信仰的层面;又如中国人民无法容忍穿着侵华日军服饰的人招摇过市,法国人民无法接受纳粹军礼,这是历史的层面;再如中国对英雄与祖先的尊重以及印度对宗教的虔诚,这是文化传统的层面。这些深入骨髓的信仰与底线是不容挑战与撼动的。

2015年,由安尼斯·卡普尔(Anish Kapoor)创作的巨型钢铁抽象雕塑作品于巴黎市郊的凡尔赛行宫前进行展出,其名《肮脏的角落》(Dirty Corner)(图2)。然而,卡普尔在接受巴黎一家当地媒体采访时却声称该件作品代表的是“皇后的阴道”,其暗喻玛丽皇后的言论引发了部分巴黎民众的强烈反感,该作随后遭到泼漆破坏。正如法国贝济耶市市长Robert Menard在其推特表示:“当代艺术持续丑化着我们的遗产”。

图1

宋拓,《校花》(Songta,Uglier and Uglier),2013,

单通道录像,7时5分12秒(彩色,有声)

图2

安尼斯·卡普尔,《肮脏的角落》(Anish Kapoor,Dirty Corner),2015

钢石结构装置艺术,长60米,高10米,法国巴黎凡尔赛宫

四、 形式选择的内在要求——观者的欣赏与参与

接受理论认为,每一件作品都有一个隐含的理想观众,这就要求创作者们在遵从形式选择的基本底线的基础上,着重研究形式与观者(至少是理想中的观者)要如何产生联系,或者说如何引发观者对形式的欣赏,进而使其领悟到形式深处的内涵,用苏珊·朗格的话来说“艺术家是为理想的观众创作的。……仅仅从个人好恶出发创作的作品就像仅仅从个人好恶出发的哲学论据,脆弱而无价值”[8]。

在“过程即形式”的现当代艺术中,创作者更需要进一步发问,如何利用观者在形式层面的参与来促使观念的完成,这里的形式是观者在接受过程中利用自己的心态素质、修养和理解对作品进行自己的解释与变形,从而形成“自我的形式”[9],正是其与创作者提供的形式的相互杂糅及作用,使观念(即内容)得以完成并被传达。

由此,创作者在选择形式时必须在一定程度上遵从观者的态度,以达到令其欣赏或引导其参与其中的目的。也就是说,这件作品在观者的眼中必须要是“美”的,这里的“美”指能激发观者参与冲动的形式,只有先在表层形式满足了对“美”的天然需求,观者才有进一步了解、探讨、参与其深层观念的可能性。换一个角度,一个深刻非凡的观念,若是没有使用适宜的形式(即“美”)来表达,那么这个观念能否真正显露?这时即使加以阐释,是否也会有牵强附会之感?[9]246正如处于安·汉密尔顿(Ann Hamilton)的大型交互装置作品《线程-事件》(The event of a thread)(图3)中的观者,多能在浪漫的舞台剧般的形式中,参与到对历史、个人与集体关系的探讨之中。

图3

安·汉密尔顿,《线程-事件》(Ann Hamilton,The event of a thread),2012

丝绸,秋千,鸽子,桌椅,声音材料,扬声器,绳索等

但如杜尚的小便池、封塔纳(Lucio Fontana)割开的画布、卡特兰(Maurizio Cattelan)的香蕉、曼佐尼(Piero Manzoni)的粪便罐……这类无法满足大众对“美”的认同的形式,纵使其真的有超前与深刻的观念,人们似乎也并没有探求的欲望,部分称赞也并非出于真心,而是迫于权威或出于满足虚荣心的需要。这类作品内容与形式的“断裂处”,或者说观者对于形式的失望、困惑甚至质疑,与创作者阐述的观念产生激烈冲突或“不匹配性”时,便会引发主观审美层面与观念层面的激烈争论,因而很多作品时至今日也未能被大众所接受与理解,并不能将其归咎于大众审美水平的低下,毕竟在“什么都可以是艺术品”的时代,人人也有权将自己不喜欢的事物定义成“非艺术”[10],任何人都没有强迫其他观者欣赏某一形式或参与到某一形式中的权力。

综上,观者对于形式的欣赏与观者对于形式的参与,以及更进一步对内容的探求,是且应当是完全出于自愿的,作品即是一场创作者与观者的“双向选择会”,故而争取观者的参与是形式选择的内在要求。

五、 结论

在现当代的视觉艺术创作中,一昧讲求内容而忽略形式是一种混淆了“艺术家”与“理论家”的认知性错误,持此立场的创作者,其作品自然是不合格的。一件合格的作品,至少应该有基于内容需要的形式,然而形式的呈现方式是多样的,有极大的解释空间,这就要求观者和理论家们时刻站在怀疑主义的立场看待作品与创作者的阐释,避免落入“根据形式编造内容“的陷阱。同时,创作者在根据内容选择形式时,首先要摒除那些挑战观者底线的形式,并在此基础上探索能令观者欣赏,让其感受到“美”的形式,激发其参与其中的热情,这是使观者进一步领悟内容的先决条件,亦是选择形式的内在需要。

若内容与形式相割裂,即将“不美”的形式赋予了高深的内容,则会引发部分观者的反感,这种反感或许会因为权威与虚荣心的效力而在表面上有所减弱,但这并不代表创作者的成功,只有观者出于完全自愿的欣赏,才能算是对作品的肯定。同时,任何观者都有权力声称什么是艺术或非艺术,这种权力是主观审美与当下艺术思潮共同赋予的,没有什么能将其剥夺,所以在欣赏作品时,只需要保持创作者与观者的“完全自愿的双向选择”原则即可,不必被迫欣赏不喜欢的形式,洞察其背后无所志趣的内容,同时也毋许将此种“被迫”施加与他者。

文章来源:《新美域》 https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com