高校美育课程文化认同层次构建与实践路径探索

摘要:本文深入探讨了高校美育课程的意识形态属性,以大学生理想信念和价值观的文化认同作为切入点,巧妙将认同过程划分为感性认同、理性认知和价值形成三个阶段,进而构建了“培养‘文化自觉’意识,塑造‘文化自信’态度,实践‘文化自强’使命”的核心文化认同层次。研究通过“美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类、艺术体验和实践类”三类递进式高校美育课程,深度融合多元地方优秀传统文化,运用多样化的教学手段和丰富的教学场地,创新性地提出“1+3+N”高校美育课程实践育人新机制,旨在为高等艺术教育工作提供恳切参考。

关键词:高校美育课程;文化认同;美育实践;地方优秀传统文化

一、研究背景与核心概念界定

(一)研究背景

自 2020 年国家陆续出台《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》《教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知》等一系列文件之后,国内学界对美育课程研究热情愈发高涨。高校美育课程主要依托公共艺术课程展开,构成落实高校美育的关键路径。当下研究主要集中于三个维度:其一,公共艺术课程现状调研,常从高校定位、地缘特性、开课内容、实践活动等层面展开反思与梳理;其二,单一门类艺术课程教学探究,聚焦公共艺术课程涵盖的美术、音乐、舞蹈等类别,展开深度且具针对性的研究;其三,公共艺术课程教学改革探索,现有成果大多倾向于汲取专业艺术课程与其他学科交叉融合的经验。值得注意的是,研究趋势已从单一艺术课程转向强调课程整合性和通识教育价值,反映了美育课程理解的深化。但将高校美育作为一个完整育人体系的研究仍凤毛麟角。因此,高校美育课程研究在理论建构、内容创新及实用推广方面亟待加强。

(二)核心概念界定

文化认同,作为一个深邃而多维的概念,根植于人类社会的集体记忆与共享价值之中,是维系民族团结、促进社会整合的核心纽带。正如被学界广泛接受的郑晓云的观点:文化认同是人类对于文化的倾向性共识与认可。这种共识与认可是人类对自然认知的升华,并形成支配人类行为的思维准则与价值取向。[1]。文化认同体现了人类对“我们是谁”及“我们归属于何处”的追问,可具体理解为两个层面:一是其内容的广泛性与社会性,涵盖语言、宗教、习俗、艺术等方面,核心是理想信念与价值观的认同;二是文化认同是一个动态构建的过程,涉及历史记忆传承、社会互动塑造及文化符号阐释,分为感性认同、理性认知和价值形成三个阶段。本文探讨的文化认同,特指对中华优秀文化内容及价值观的认同,并侧重于感性认同、理性认知和价值形成三个递进层次。

二、地方优秀文化与高校美育实践的逻辑关系

(一)地方优秀传统文化乃中华瑰宝之重要构成

中华优秀传统文化是中华民族的智慧结晶,凝聚了中华民族共同的文化心理和价值取向。党的十九大报告指出“坚定文化自信,推动社会主义文化繁荣发展”[2],习近平文化思想强调“传承和弘扬中华优秀传统文化,关键是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”[3],这为我们在新时代继承和弘扬中华优秀传统文化提供了方向指引。而地方优秀传统文化作为中华优秀传统文化不可或缺的组成部分,承载着丰富的历史记忆与民族智慧。宛如璀璨星辰,点缀在华夏文明的浩瀚长河中,不仅彰显了地域特色,更深刻体现了中华民族多元一体的文化格局。深入挖掘与传承地方优秀传统文化,不仅有助于我们更好地理解中华文化的历史脉络与文化逻辑,更是对民族文化自信的重塑与提升,对构建人类命运共同体背景下的文化交流互鉴具有深远意义。

(二)地方优秀传统文化为高校美育之发展源泉

地方优秀传统文化作为美育发展之源,其深远意义不仅在于提供教育资源,更在于塑造民族精神和审美意识。在全球化的今天,地方传统文化仅是文化多样性的体现,更是文化自信的根基。高校美育,作为培养全面发展人才的重要环节,应当从地方优秀传统文化中汲取灵感。地方戏曲、民俗艺术、传统工艺等文化形式,是地方优秀传统文化的生动载体。在高校美育实践中,通过组织学生参观地方文化遗址、欣赏地方戏曲表演、参与传统工艺制作等活动,让学生亲身体验地方文化的魅力,感受其深厚的历史底蕴。此外,鼓励学生结合现代审美观念和技术手段,对传统文化进行创新性转化和发展,不仅能够丰富美育的实践内容,还能激发学生的创造力和想象力,培养他们的创新精神和实践能力。

(三)高校美育实践乃地方文化传承之重要载体

高校美育实践是连接传统与现代、文化与教育的桥梁,对于地方文化传承至关重要。在多种文化思潮的席卷之下,地域性文化的独特韵味面临着被同化的风险,而高校美育实践通过课程设置、艺术活动、社会实践等多种形式,不仅传授美学知识与技能,更深层次地挖掘与弘扬地方文化资源,使之在年轻一代心中生根发芽。这一过程不仅促进了大学生对本土文化的认同感与自豪感,还通过创新性的美育实践,为地方文化注入新的活力,实现传统文化的创造性转化与发展。同时,地方高校美育实践作为文化交流的平台,促进不同地域文化间的互鉴与融合,为地方文化走向世界提供了可能。因此,深化高校美育课程实践,不仅是教育领域内的一次革新,更是地方文化传承与发展的重要路径。

三、高校美育课程文化认同层次构建

(一)高校美育课程的属性分析

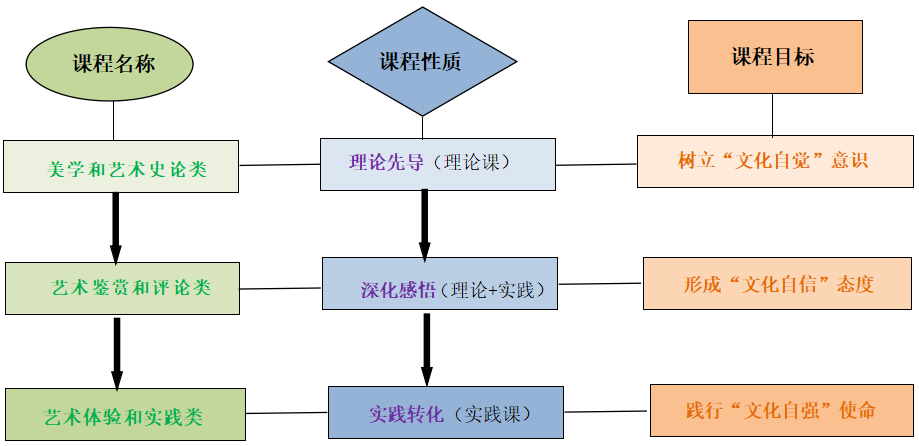

2022年11月,教育部办公厅正式颁布了《高等学校公共艺术课程指导纲要》,该纲要明确规定了需设立美学与艺术史论类、艺术鉴赏与评论类、以及艺术体验与实践类三大类别的课程。这三类课程在内容和性质上各有特色,形成一种循序渐进的逻辑关系。具体而言,美学与艺术史论类课程构成了整个课程体系中的理论基石,侧重于为学生提供扎实的艺术理论基础与丰富的艺术历史背景。艺术鉴赏与评论类课程结合理论与实践,助力学生艺术鉴赏能力与批判性思维能力的提升。而艺术体验与实践类课程,则是在前两类课程学习成果的基础上,进一步深化学生的审美体验与价值观培养,通过一系列体验与实践活动,将学生在理论课程中学到的内在认知形式转化为具体的艺术表现与创造。这三类课程相互补充,构成了完整的公共艺术课程体系,旨在全面提升学生的艺术素养和综合能力。此外,三门课程的设置顺序符合人对事物的认知规律。可图示为:

图1 公共艺术课程解析图

(二)高校美育文化认同层次展现

对照高校美育中公共艺术三类课程的属性,依据文化认同的三个阶段,作为构建文化认同层次的关键,具体包括如下三个部分。

1.美学和艺术史论类课程:培养树立“文化自觉 ”意识

此类课程不仅侧重于艺术理论的深入讲授,还强调在教学设计中巧妙融入优秀传统文化精髓。通过系统解析传统民俗、革命精神及非遗文化案例,将这些宝贵文化遗产与课程知识点紧密结合,使理论学习与文化传承相得益彰。教师在授课过程中,运用生动案例引导学生思考文化价值,辨析文化现象,从而树立学生正确的文化是非观。同时,鼓励学生参与地方文化调研活动,亲身体验和学习本土文化,加深对“文化自觉”重要性的理解,激发其保护与传承文化的责任感。

2.艺术鉴赏和评论类课程:增强形成“文化自信 ”态度

此类课程通过多样化的艺术鉴赏形式,深化大学生对优秀传统文化的认识与理解。课程设计上,精选红色文化和主旋律主题作为鉴赏对象,如“音乐鉴赏——红色歌曲鉴赏”中,通过分析经典红色歌曲的历史背景、艺术特色,让学生感受到歌曲中蕴含的革命精神与爱国情怀;“影视鉴赏——主旋律影视作品鉴赏”则通过剖析优秀影视作品的艺术成就与社会影响,展现中国故事的魅力。这种有针对性的教学内容,不仅丰富了课程的文化内涵,更让学生逐渐形成对文化的坚定自信,为成为文化传承与创新的中坚力量。

3.艺术体验和实践类课程:引领践行“文化自强 ”使命

此类课程强调通过亲身参与艺术活动,引领他们践行“文化自强”的使命。课程设计注重活动的实践性和创新性,结合校园特色与地方文化资源开展。在校园文化建设方面,通过举办艺术展览、文化节、工作坊等形式,激发学生的创作热情,提升艺术实践能力。此外,与地方美术馆、书法馆、博物馆等建立长期合作关系,形成多场地实践联动机制,为学生提供更广阔的实践平台。借此,学生在实践中探索文化传承与创新的新路径,真正将“文化自强”的使命内化于心、外化于行。

四、高校美育课程文化认同实践路径

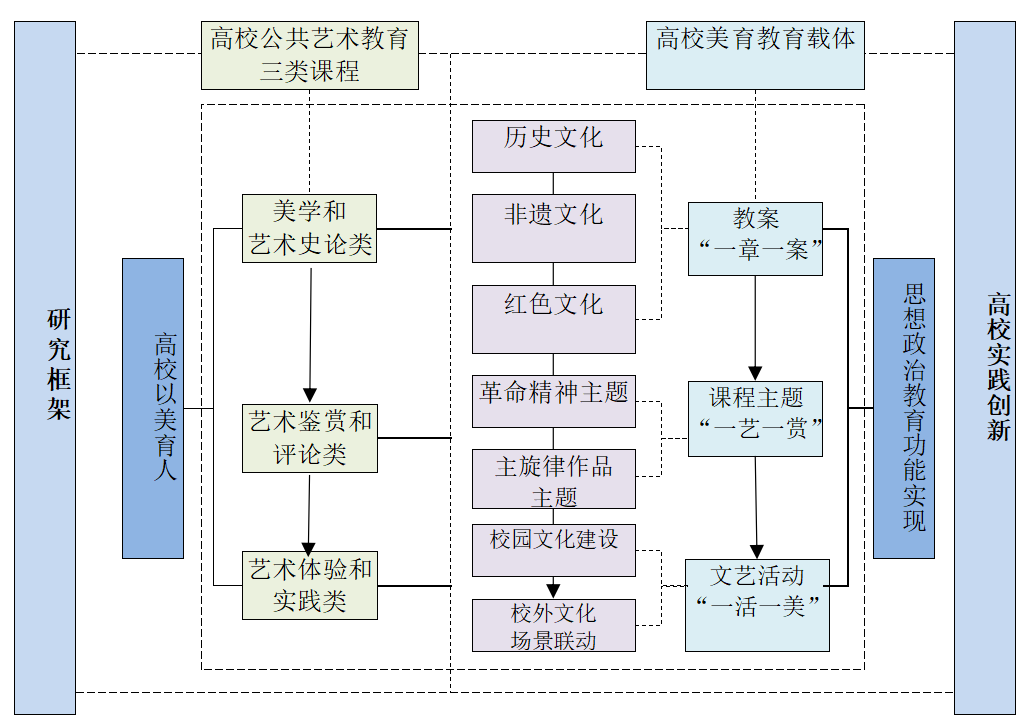

接受美学理论,由德国学者汉斯·罗伯特·姚斯所阐发,深刻地指出艺术作品的历史本质,决不能被单纯的艺术品生产的考察和作品描述所抹杀。[4]艺术作品的教育与娱乐功能,是在读者积极主动的阅读过程中得以实现的。读者作为主动的接受者,其生物性及社会性本质均深刻地影响着接受活动的进行。当代大学生作为高校美育的主体,其对接程度直接影响美育课程成效。因此,美育课程的文化认同实践应深植于公共艺术课程,融合接受美学理念与地方优秀文化,以增强美育成效并唤醒学生文化自觉。为此,我们尝试构建一种全新的“1+3+N”高校美育创新实践育人机制,具体内容如下。

(一)以“一章一案”地方优秀传统文化加强美学和艺术史论类课程建设

“一章一案”即一个章节一个教案。精心将地方优秀传统文化精髓,诸如江苏淮安的淮剧、大运河文化、淮扬文化、铁军精神及周恩来精神等,以专题形式融入教案设计,精心构思教学路径,切实达成课程育人目标。在教学中,引导学生通过查阅文献、影像资料等方法深入研究,挖掘文化的发展历史、人文精神、美学风格等,在此过程中,使学生充分领略中华优秀传统文化蕴含的美学思想和文化价值,潜移默化地受到中华民族精神的熏陶,培养学生正确的文化是非观,保持对中国优秀传统文化的坚定与清醒。

(二)以“一艺一赏”多模态教学手段推动艺术鉴赏和评论类课程建设

“一艺一赏”即一门艺术一个鉴赏主题。在音乐鉴赏、影视鉴赏等课程中,巧妙融入红色文化和主旋律元素,如“音乐鉴赏:红色歌曲的魅力”“影视鉴赏:主旋律影视的辉煌”等,让传统艺术形式焕发新生。通过学生的学习、讨论、展演及鉴赏评比等多元形式,为传统艺术注入活力,挖掘其深层价值,使学生既能领略其“形”,又能洞察其“神”,充分发挥文化的浸润作用。通过感受、体验、创造等审美实践活动,加深学生对民族精神、家国情怀的理解,提升文化主体意识,增强对中国优秀文化的认同与自信。

(三)以“一活一美”多场地教学形式丰富艺术体验和实践类课程建设

“一活一美”即一个活动一次美育教育。不仅进行美育知识与技能的传授,同时强调艺术中的德育内容。一方面推动高雅艺术进校园,例如徐州琴书、徐州面塑、徐州箱包的手工艺术进校园,通过校园文化建设,激发美育创新实践;另一方面,与地方美术馆、书法馆、博物馆等社会资源的联动,例如徐州市博物馆、李可染故居、徐州汉画像石馆等,用活社会文化艺术资源,构建多场地教学联动机制,让学生深入感受文化历史的变迁与脉络,培养学生以沉浸式角色体验,合理阐释和表达艺术背后的精神内涵。从而,讲好“中国故事”,传播“中国精神”,践行“建设社会主义文化强国”的使命担当。

图2 “1+3+N”高校美育创新实践育人机制框架

五、结论

在新时代美育浪潮下,高校美育课程与文化认同构建紧密相连。地方优秀文化不仅是中华传统文化的璀璨拼图,更是高校美育取之不尽的富矿。反之,高校美育实践成为地方文化传承创新的有力依托,为古老文化抵御同化风险、注入鲜活生命力。高校美育课程层次分明,暗合认知规律,从文化自觉到自信、自强,逐步深化学生的文化认同。为实现以美育人目标,推出“1+3+N”育人机制,“一章一案” 让史论课程扎实落地,“一艺一赏” 激活鉴赏课程,“一活一美” 充实实践课程。总之,高校美育课程唯有扎根地方文化,善用创新策略,才能培育出兼具审美素养与深厚文化认同的时代新人,为中华文化的赓续与繁荣注入源源不断的青春力量,奏响文化传承与发展的激昂乐章。

文章来源:《新美域》 https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com