非遗活态传承视阈下高校“一站式”学生社区美育浸润路径研究

摘要:本文以非遗活态传承为视角,探讨高校“一站式”学生社区中美育的浸润式实施路径。研究分析当前高校将非物质文化遗产融入学生社区美育的实践模式、现实困境及优化策略,提出构建课程体系、师资队伍、实践平台与评价机制等多元路径,强调通过环境浸润、课程渗透和实践体验实现非遗的生命力延续与文化价值传递,为培育学生文化自信提供理论参考与实践范式。

关键词:非物质文化遗产;活态传承;一站式学生社区;美育;浸润路径

在文化强国战略与“大思政课”教育背景下,非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为中华优秀传统文化的精神载体,其活态传承已成为高校文化育人的重要命题。2023年教育部《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》明确指出,要以社会主义核心价值观为引领,“将美育融入教育教学活动各环节,潜移默化地彰显育人实效”。与此同时,高校“一站式”学生社区作为育人新场域,正从管理空间向教育空间转型,为非遗美育提供了浸润式育人生态。本文结合潍坊职业学院、湖北职业技术学院等院校实践案例,探索非遗活态传承与学生社区美育的融合路径,旨在通过空间重塑、课程重构与价值重生,实现非遗保护与文化育人的双向赋能。

一、非遗活态传承与高校美育融合的实践模式

非遗活态传承强调在创新中延续文化基因,而高校美育注重以文化人、以美育人,二者在“一站式”学生社区这一育人空间中的融合,形成了多元实践模式,具体表现在课程体系建构、物理空间营造和校社协同联动等方面。

(一)课程体系的多维融入

非遗技艺传承正以系统性课程形态深度融入高校美育体系。潍坊职业学院“博雅社区”创新构建“静态展示、动态授课、活态传承”的“三态”教学模式,通过挖掘专业课程中的美育元素,为艺术设计类专业开设30余门非遗课程,同时面向全校2万多名学生开设《潍坊风筝》《木版年画》等公共选修课[[]]。这种分层分类的课程设计,既保证了专业性,又实现了普及性。湖北职业技术学院则依托“非遗工坊”开发模块化课程,如雕花剪纸细分为“纹样解析—材料实验—文创开发”三大教学模块,将蓝硒工艺、热转印等创新技法融入传统技艺传承。贵州财经职业学院更开设马尾绣、苗绣、印染工艺等5门特色选修课,累计覆盖学生920余人次,实现了非遗课程的区域特色化。[[]]

表1:高校“一站式”社区非遗课程类型与特点

(二)空间浸润的物理承载

学生社区通过空间再造,成为非遗文化浸润的实体载体。潍坊职业学院在社区内建成杨家埠年画中心、传拓金石艺术实践中心、剪纸实践中心等6个非遗活动中心,并搭配非遗展区、非遗走廊,形成“一主体两翼”的非遗美育环境。这种空间布局使非遗元素从专业教室延伸至生活场域,让学生在日常生活中“触手可及”非遗文化。湖北职业技术学院突破传统教室边界,打造“技能大师工作室+实践工坊+社区展厅”的沉浸式学习空间,使社区走廊、活动室成为非遗的流动展馆。池州学院则创新实施“七维一体”艺术俱乐部制,将普通教室转化为兼具“艺术俱乐部、非遗大师工作室、校企合作基地”等七种功能的复合空间。该校漆艺工坊内,学生创作的傩戏面具文创产品直接进入校企合作的景区商店销售,实现了教学链与产业链的无缝衔接。[[]]

空间浸润的深层价值在于营造文化认同的心理场域。当非遗从博物馆走入生活社区,其文化符号便转化为情感记忆。如嘉兴大学设计学院在社区举办“悦青春邻里夜校”,青年学员下班后在社区多功能厅学习袜偶钩针技艺,彩色棉线在指尖翻飞中化作锦鲤抱枕、柿子香囊,古老技艺在夜灯下被赋予温暖的生活诗意。

(三)校社联动的活态转化

非遗传承的生命力在于融入当代生活,高校通过校地合作、社区互动推动非遗创新转化。潍坊职业学院“博雅社区”联合潍坊市文旅局打造非遗版本馆,引入风筝、年画等国家级非遗项目,并引导学生开发“千妖集”“国潮绘”等文创项目,在“互联网+”创新创业大赛中斩获金奖。这一模式体现了“高校+社区+产业”的协同创新,将校园育人与传承创新、产业发展有机融合。嘉兴大学设计学院与运河社区共建“非遗夜校”,采取“视频教学+手把手指导”双线模式,青年学员通过手机记录编织过程,使传统工艺与新媒体传播碰撞出时代火花。[[]]更值得关注的是,贵州财经职业学院将美育延伸至乡村振兴,依托三都水族自治县建立非遗实践基地,组织学生为绣娘搭建电商平台,累计创造收入20余万元,让马尾绣“走出大山”。[[]]

国际传播是活态传承的新维度。宜春学院邀请留学生参与“和合致美·年画新语”非遗美育实践,美国学生泰勒将年画与希腊神话并置解读,巴基斯坦学生宜学华舞动哪吒皮影引发惊叹。[[]]这些跨文化对话使非遗成为“世界青年的社交货币”,在文明互鉴中焕发新生。

二、非遗美育浸润的现实困境

尽管实践探索丰富,非遗融入“一站式”社区美育仍面临课程体系零散、师资力量薄弱、平台协同不足三重困境,制约着浸润深度与活态传承效果。

(一)课程体系的碎片化

当前非遗课程多呈“点状分布”,缺乏系统性整合。沈阳药科大学研究发现,多数高校的非遗课程为零散选修课,未形成贯穿专业教育与通识教育的课程群。广西高校调研进一步揭示,70余所高校中仅少数师范院校开设非遗课程,且内容集中于“非遗理论基础”“民俗知识概论”等理论传授,缺乏与药学、设计学等学科的跨学科融合。课程之间缺乏层次性和衔接性,导致学生难以从文化认知升华至技艺传承,更难以实现创新转化。潍坊职业学院虽开设30余门课程,但多针对特定非遗项目,缺乏对非遗文化精神内核的深度挖掘与现代表达的系统引导。

(二)师资队伍的结构性缺失

非遗教学要求“技艺”与“学理”并重,但高校普遍面临传承人与教师身份割裂的问题。沈阳药科大学指出,现有教师多来自艺术或文化研究专业,“对非遗技艺掌握不够深入全面”,而民间艺人虽技艺精湛却缺乏教学经验。池州学院虽邀请漆画非遗传承人范福安驻校授课,但常态化教学仍依赖专业教师,技艺传承的深度与广度受限。贵州财经职业学院“双导师制”中,大师工作室与校内教师协同不足,导致教学易偏向技艺模仿或理论空转两个极端。深层矛盾在于身份认同差异——非遗传承人重视“口传心授”的经验传递,高校教师侧重知识体系构建,二者教育理念的鸿沟阻碍了教学质效提升。

(三)平台协同的机制障碍

校内实践平台方面,潍坊职业学院建有6个非遗中心,但主要服务于艺术类专业,其他专业学生参与度低;湖北职业技术学院“非遗工坊”的UV胶饰品开发需3D打印设备支持,但实训基地设备调配机制僵化。校外资源对接中,贵州财经职业学院虽在三都县设实践基地,但绣娘与师生设计理念冲突频发——传统纹样与现代审美难以调和。更突出的矛盾在于评价机制缺失:嘉兴大学社区非遗课程学员反映,钩针作品缺乏市场转化渠道,学习积极性受挫;而池州学院学生设计的傩戏书签虽通过电商销售,但未建立创作者分成机制,削弱了可持续创新动力。

三、浸润路径优化:构建“四维一体”育人生态

针对上述困境,需从课程体系、师资协同、平台拓展、评价创新四个维度构建非遗美育浸润路径,形成“文化浸润—技艺传承—创新转化—价值内化”的育人闭环。

(一)课程重构:分层融合与学科交叉

构建“基础—核心—拓展”三级课程体系,实现非遗教育的全程覆盖。基础层面向全体学生,开设《非遗文化概论》《传统工艺鉴赏》等通识课,解决文化认知问题;核心层为专业选修课,如沈阳药科大学建议的“传统手工艺进阶课程”,由非遗传承人讲授技艺精髓;拓展层侧重跨学科创新,如药学专业开发“中药炮制技艺与非遗保护”课题,设计专业开展“非遗文创产品开发”项目。[[]]课程设计需凸显三原则:广西艺术学院将桂剧、壮剧、侗族大歌纳入课程,使教学贴近本土文化生态的地域性特色;湖北职业技术学院在剪纸课程中融入“二十四字核心价值观”主题创作,实现传统技艺与时代精神融合的时代性表达;嘉兴大学“袜偶钩针班”将技法分解为平针起底、短针钩织等模块,产出抱枕、香囊等生活用品,消除传统技艺与现代生活隔阂的生活化转:。

(二)师资建设:双师协同与身份融合

破解师资困境需构建“引进来·走出去”的双向机制。一是引进来并设立非遗大师驻校制度。参照贵州财经职业学院“潘正永大师工作室”模式,由财政提供专项津贴,要求传承人年均授课≥48课时(如潍坊职业学院标准)。同时实施“非遗师资研培计划”,组织教师赴传承基地进修,如宜春学院教师向版画艺人学习刀法后,再转化教学设计。二是鼓励教师走出去参与非遗创新实践。湖北职业技术学院方新晖教授开发雕花剪纸热转印技术,获国家专利并引入教学,此类“研创教”融合模式应成为师资能力建设的核心方向。三是更深层突破在于身份融合,建立“高校教师+传承人”联合教研组,共编教材、共评成果。池州学院与漆艺传承人范福安合作开发《徽州漆艺》校本教材,将“三年学刮灰,五年学描绘”的师承经验转化为阶梯式教学模块,弥合技艺传授与知识体系的鸿沟。

(三)平台拓展:三圈层实践生态

构建“社区—校园—社会”三圈层实践平台,延展非遗美育的浸润场域。社区圈层依托学生社区建立非遗工坊。参照中国药科大学“染彩青春‘布’同凡响”扎染活动模式,在社区开展沉浸式体验,通过文化解码、技艺传习、创意实践三环节实现“做中学”。 [[]] 校园圈层建设非遗数字馆与创客空间。广西艺术学院运用VR技术还原侗族大歌演唱场景;潍坊职业学院则设立“青年非遗创客角”,配备激光雕刻机、3D打印机支持文创开发。社会圈层搭建产学研转化平台。池州学院与傩仙镇景区合作,学生设计的青阳腔主题茶具、傩戏书签通过景区商店及电商销往全国;贵州财经职业学院更构建“线上商城+非遗市集”双渠道,既培养绣娘直播带货,又组织学生定期举办校园非遗大集,形成“传承人—学生—消费者”的价值闭环。

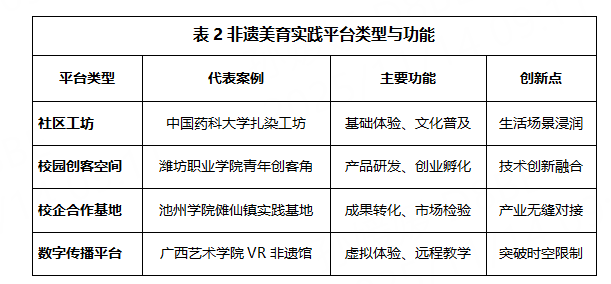

表2:非遗美育实践平台类型与功能 注:根据各高校实践案例整理(2025年)

(四)评价创新:过程性与发展性并重

建立多维评价体系是保障非遗美育可持续发展的关键。一是破除技能考核单一标准,增设文化理解、创新应用等维度的学生评价。如扎染课程评价涵盖纹样解读(30%)、工艺实践(30%)、环保理念践行(20%)、创意设计(20%)。二是引入“动态跟踪机制”课程评价,潍坊职业学院对非遗选修课学员开展毕业5年追踪,发现参与非遗创业学生达37%,印证了美育的长效性。三是贵州财经职业学院建立非遗项目“活力指数”,从技艺传承度、创新作品量、经济收益三方面评估马尾绣传承成效。

四、结语

非遗活态传承视阈下,高校“一站式”学生社区美育浸润的本质是文化生命的延续与再造。通过课程、空间、平台的系统重构,非遗得以从静态遗产转化为动态教育资源,在青年群体的创造性实践中焕发新生。潍坊职业学院的非遗三态教学、湖北职业技术学院的工坊集群、池州学院的七维空间等实践表明,当扎染的蓝白纹样晕染于社区布帛,当傩戏面具经由青年设计亮相景区商店,当马尾绣随电商走进都市生活,非遗便不再是博物馆的标本,而成为流动的文化基因。这种浸润式美育既是润物无声的价值塑造,更是文化自信的青春书写——在经纬交错的织锦中,在刀尖纸隙的镂刻间,非遗与青春共鸣的旋律,正是中华文明生生不息的永恒回响。(本文数据参考思政引领 文化浸润 打造一站式学生社区非遗多维度育人空间-潍坊职业学院-一站式云平台;以美育人铸匠心,非遗传承润社区——湖北职业技术学院“一站式”学生社区美育实践探索 - 湖北职业技术学院-一站式云平台;池州学院:把美育实践做在地方文旅产业里_非遗_校企_漆艺文;下班后去“充电”——校社联动“小课堂”撬动非遗大传承 - 精彩校园 - 嘉兴大学新闻网;非遗新韵·青春织梦站 —— 一站式非遗传承美育社区探索之旅-贵州财经职业学院-一站式云平台;老手艺有了“国际范儿”文化交流美育实践让非遗“活”起来 _光明网;非物质文化遗产融入高校美育实践路径研究——以沈阳药科大学为例-期刊网;文华苑“一站式”学生社区举办扎染主题活动等文章新闻)

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com