回眸:原时代语境下的南京栖霞寺南唐舍利塔

摘 要:在前人给予栖霞寺南唐舍利塔丰富的历史阐述与珍贵意义时,我们对该塔的印象与理解却逐渐固化。回溯南唐时期,栖霞寺舍利塔恐非如今所设想的那般关键。在宏大的佛教建造浪潮、江宁府城市景观以及佛寺空间中,殊异性不足的栖霞寺舍利塔或许只是当时城郊佛寺的一座新建的寻常石塔。本文聚焦于南唐时人对新建的栖霞寺舍利塔的认识与理解,通过发掘栖霞寺舍利塔与南唐皇室、都城景观以及佛寺主殿的关系,探究栖霞寺舍利塔工程等级以及在城市景观与佛寺空间中的地位,从原时代语境出发重新阐述栖霞寺舍利塔在区域范围内的地位与意义。

关键词: 栖霞寺舍利塔;南唐;城市空间;佛寺空间

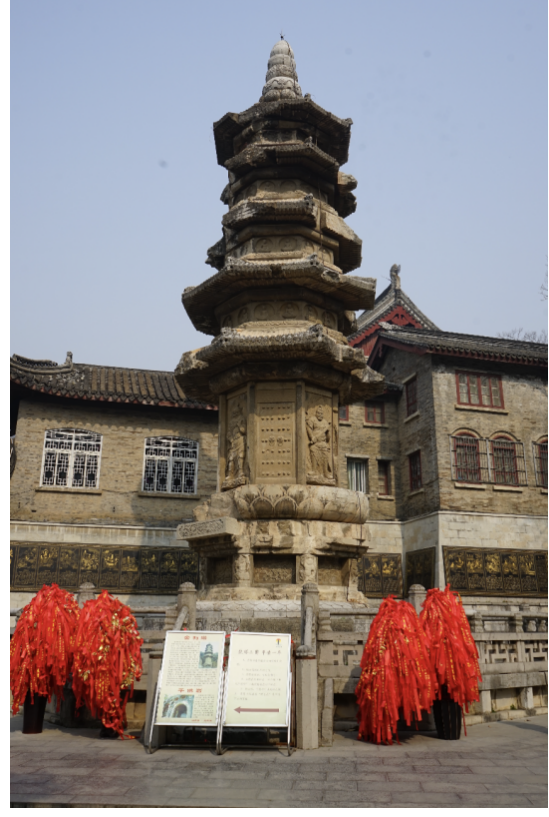

栖霞寺南唐舍利塔(图1)位于江苏省南京市摄山栖霞寺内,该塔始建于隋文帝朝年间,塔于唐代毁后,于五代南唐时期由高越、林仁肇二人重建。尽管诸位学者对栖霞寺南唐舍利塔的具体建造时间尚有不同意见,但是舍利塔建于南唐中主之世至后主继位初期似乎是他们的共识。栖霞寺南唐舍利塔因其精美的塔面浮雕装饰与独特的浮雕题材受到不少学者的关注。然而目前相关的研究大多聚焦于时间性,有关于风格学或图像学的讨论,也有以历史源流为中心的考证研究,问题与讨论多集中于舍利塔在美术史乃至历史发展中所处的位置。在给予这座南唐孤塔丰富的历史阐述与珍贵意义时,我们对该塔的印象与理解却逐渐固化。新建的栖霞寺舍利塔在南唐时人眼中是怎样的存在?这一问题的讨论赋予我们对栖霞寺舍利塔新的理解,为研究栖霞寺建塔动因与南唐时期的城市空间布局等更宏大的问题提供新的视角。本文将转向关注原时代语境下栖霞寺南唐舍利塔,重新阐释舍利塔在建塔时代范围内的地位与意义。

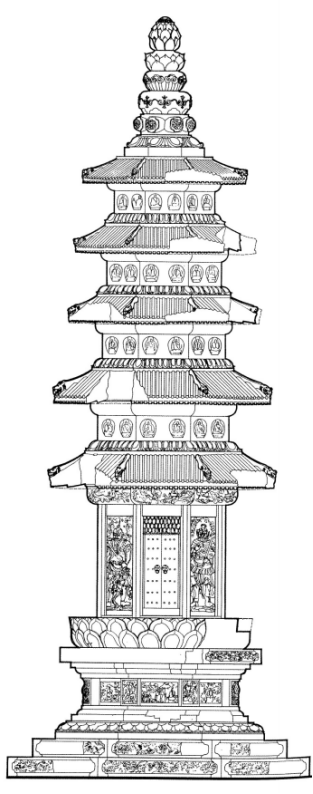

图1 (a)栖霞寺南唐舍利塔; (b)栖霞寺舍利塔线描图

一、舍利塔建造与南唐皇室的关系

南唐舍利塔工程的级别影响着时人对该塔的印象与认识。不少学者默认栖霞寺舍利塔的建造是背靠南唐皇室,但似乎没有确切的证据表明舍利塔与皇室的直接关联,且皇室与栖霞寺的关系并不密切。学者陈葆真认为是名将林仁肇及史家高越两人出资重建栖霞寺舍利塔[[参考文献:

[]陈葆真.李后主和他的时代[M].北京:北京大学出版社,2009:216.]],她虽未列出完备的证据,但不能排除这一可能性。

不少古籍方志对栖霞寺南唐舍利塔的建塔者有所记载。南宋张敦颐撰《六朝事迹编类》卷十一栖霞寺条曰:南唐高越、林仁肇建塔,徐铉书额曰妙因寺。[[[]张敦颐.六朝事迹编类[M].南京:南京出版社,2007: 105.]]明代葛寅亮撰《金陵梵刹志》云:五级,雕琢极工,南唐高越、林仁肇复建塔。[[[]葛寅亮.金陵梵刹志[M].南京:南京出版社,2013.]]187清代陈毅撰《摄山志》更为详细地介绍两位建塔者及其身份:南唐高越、林仁肇并为江南国主大臣,勋贵无二,尊礼三宝,钦隆佛法。隋文帝所造舍利塔岁久剥蚀,金碧毁落,二公同志兴修,复加严饰。[[[]陈毅.摄山志[M].刊本.苏州:苏州府署,1790(清乾隆五十五年):202.]]这些记载皆表明皇室并没有直接参与其中。高越与林仁肇二人虽然是南唐的官员,其行为可能受到皇室的授意,但是由于崇佛氛围浓厚,当时不少官员有舍钱营缮浮屠之举。栖霞寺舍利塔的其中一位建塔者林仁肇便信佛,他曾舍俸钱重铸洪州龙兴寺钟[1]235。另一位建塔者高越也是好佛之人,死后葬于栖霞寺外,可见其对佛道之爱好。二人皆信奉佛教,共同出资建造舍利塔亦不足为奇。

邵磊曾讨论过舍利塔八相浮雕中建筑等级规制的问题,认为南唐举国崇佛的盛况与此八相图中略显苟简的建筑画在礼制上有落差。他将原因归咎为南唐国力衰微,财力不足。[5]但是造成这一现象还有另外一种可能:舍利塔是南唐官员舍俸建造的,因而浮雕上建筑在礼制上低于皇室的规格。我们不能简单地将栖霞寺南唐舍利塔的建造归类为高等级的皇室工程。栖霞寺舍利塔建造时所处的中主之世是南唐江宁府佛教建置从宫城内向外扩张的时期。根据学者陈葆真统计的《南唐佛教大事简表》[1]229-237,此时兴建佛寺佛塔以及其他佛教建筑的活动逐步转移至宫城附近以及江宁府南部,城外新建的佛教建筑甚少,而建造在远郊地区的栖霞寺舍利塔似乎与皇室的建造路线不同,栖霞寺舍利塔的建造或许不在南唐皇室的计划之列。

二、 都城视域下的舍利塔

江宁(现称南京)是南唐的都城,城中林立的佛寺,受到南唐君主号召而汇集南京的名僧,都证明着这是一座具有宗教意味的神圣之都。然而时代更迭,战火摧毁,现南京城内遗存的南唐佛教建筑屈指可数,单从目前的遗迹来看,我们难以重塑千年前南唐江宁府范围内的佛教景观,只能从文字与图像记载里管中窥豹。

南唐三主崇佛,在位期间皆进行多次佛教活动,或新建庙宇,或增加佛寺建置。佛塔是佛寺重要的礼仪性建筑之一,在新建、扩张以及重修佛寺时可能存在建塔行为,南唐皇室对建造佛教建筑的狂热也许促进了南唐都城内佛塔数量的增多。《南唐书》言中主之世“诸王大臣皆喜浮屠”[6],这一时期的建塔活动可能较为活跃。据《南唐佛教大事简表》统计,中主之世时佛教建造的兴建活动频频发生于江宁府内,而后主在位期间,关于佛教的兴建活动逐渐蔓延至江宁城外郊区。[1]229可以想象,后主继位时江宁府城中佛寺众多,已无多余空间建造更多的佛寺佛塔。《金陵古今图考》中载《南唐江宁府图》[7],该图中城中佛寺名称的标注分布在都城内的各个区域,直观地展现了南唐都城内佛寺林立的盛况。因此,与栖霞寺南唐舍利塔同期进行的佛教建造活动应该不少。在这个频繁建寺建塔的时间节点中,栖霞寺舍利塔只是这场浩瀚的佛教营建活动中的其中一项工程。

笔者根据《金陵梵刹志》简略统计,除南唐新建的佛寺佛塔外,城内还存有一些前朝建造的佛塔,他们也是南唐江宁府佛教景观乃至城市景观的一部分。“钟山灵谷寺有宝公塔,高五级。宝志公葬其下,梁永定公主建开善寺前。国朝徙此。崇丽可登览。”[3]95此塔为明代书籍所记载,可见南唐时该塔犹存。灵谷寺紧邻南唐宫,位于江宁府中心地带,加之塔高大显赫,与不远处的南唐元宗所建之高楼——百尺楼相对而望,构成了城中恢宏的“地标性”景观。牛首山弘觉寺唐浮图建于大历元年,“代宗因感梦,敕修七级浮图,相峙东西峰顶。”[3]525牛首山以东西两峰突起对峙,形似牛头双角而闻名。弘觉寺佛塔借助形胜成为江宁府远郊的建筑景观。可以设想,生活在南唐江宁府城内的人们抬头便看见了宝公塔与百尺楼,他们向南郊遥望便看见牛首山上的佛塔。尽管这一说法较为夸张,但不可否认的是,成功被纳入城市景观的佛教建筑更容易进入时人的视野并留下一定印象。可惜的是,栖霞寺舍利塔并不是南唐时人日常生活中可以看见的城市景观。原因有二,其一,栖霞寺舍利塔高约18米[8],又建于摄山山脚,这样高度难以使它在摄山区域内脱颖而出。其二,舍利塔所在的摄山栖霞寺位于南唐都城东北面城郊,相距约五十里,隶属西都江宁府,时称江乘地区。南唐朝臣徐铉《摄山栖霞寺新路记》曰:“兹山之距都也,五十里而遥。方轨并驱,崇朝可至”[3]197。在时人眼中,栖霞寺舍利塔位于远郊地带,在地理位置上与南唐都城的关系较为疏远,舍利塔难以与城中的建筑产生任何空间上的联系。南唐李建勋《游栖霞寺》一诗曰:“琅玡冷落存遗迹,篱落稀疏带旧村。”[3]252可见栖霞寺附近居民稀少,属城外清幽僻静之地,这限制了江宁府民众与该佛教建筑的接触,非亲身至栖霞寺难以看到该塔的真容。

今日的栖霞寺舍利塔是南唐时期遗留下的孤塔,以其历史与精致成为人们造访栖霞寺乃至造访南京的目标。也许在千年前江宁府,在都城的视域下,栖霞寺南唐舍利塔只是城郊佛寺中的一座普通石塔。

三、佛寺空间中的舍利塔

尽管栖霞寺与都城较为疏离,该寺仍是江宁城郊著名的佛教圣地。南唐时一些贵族朝臣与僧人都曾造访或修缮栖霞寺。义祖武皇帝徐温曾造访栖霞寺,并希望为落败的栖霞寺兴修道路。[3]197李建勋和周繇曾分别为栖霞寺作诗;徐铉不信佛,但依然为栖霞寺题名。也许是因为栖霞寺负有盛名,早已倾塌的隋舍利塔才得到南唐时人之关注,新的舍利塔才得以在此落成。

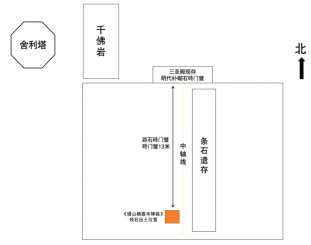

图2 《摄山栖霞寺碑铭》出土地点 笔者绘制

栖霞寺自建寺起至今经历过多次的毁坏、修复与加建,在布局上变化较大,在讨论南唐舍利塔在佛寺空间中的地位之前,需要先明确南唐时栖霞寺布局。据考古发现,陈祯明二年(588年)江总撰文、韦霈楷书的千古名碑——《摄山栖霞寺碑铭》原石的出土于现千佛岩三圣殿前广场南偏西侧(图2)。邵磊以此推断法度禅师于南齐永明七年建成的栖霞寺,其空间位置可能是以千佛岩三圣殿窟前广场为中心。[9]此说法不无道理,《摄山栖霞寺碑铭》比《摄山栖霞寺明征君之碑》更早地记载了明僧绍创建栖霞寺事件,是栖霞寺成立的见证,该碑于栖霞寺而言有着重要的意义,那么立碑的选址应与当初寺院的主体建筑或者寺院入口位置有着密切的关系。综上,江总撰 《摄山栖霞寺碑铭》原石的出土地点极有可能便是南朝时期栖霞寺院山门,或是当时寺院的主要建筑附近,原栖霞寺可能是以三圣殿与千佛岩为主要建置的山林寺院。

三圣殿窟前广场原先筑有一座范围较大的平台,平台周边的石磡基墙尚有留存,该平台可能沿用到唐代晚期至五代时期。可以推断至少到唐五代时,该区域范围内的布局没有太大的变化,三圣殿依然是寺内最主要的礼拜空间。该平台的被覆盖可能与南唐时栖霞寺铺设新路的兴修活动有关。唐代中晚期曾进行规模庞大的灭佛行动,导致佛教迅速衰落,再加上国力逐步衰微,在佛寺中大兴土木之事较少,古籍中也没有记载晚唐时摄山栖霞寺的兴修活动,那么在栖霞寺三圣殿前平台区域内的修建活动应该发生在五代时。南唐徐铉撰《摄山栖霞寺新路记》一文记载了栖霞寺铺设新路一事(951年)[3]197,此次修路工程在时间上与三圣殿前平台的更新相符。《摄山栖霞寺新路记》又云“跨重桥于川上”[[[7]陈沂.金陵古今图考[M]. 刻本. 金陵:金陵朱氏,1516(明正德十一年):41.]]从其对修路范围内环境的描述来看,修路的范围可能包含了河流区域,而《摄山志》插图显示栖霞寺范围内的河流恰好在三圣殿前经过[4]153。南唐时的修路活动可能涉及三圣殿前广场区域,新路覆盖了原有平台。这样的修缮工程不会过多地改变佛寺当时的建筑格局,在南唐舍利塔建塔前后,三圣殿可能依然是寺内的“主殿”。再者,南宋《景定建康志》两次提及南唐高越墓的位置:“寺前有明僧绍高越墓”[10],“高越墓,在栖霞寺旧门外,北山之麓”[10]2858。依据现环境,高越墓就在现寺东北,舍利塔附近的山坡上,因而栖霞寺旧门便在此地附近。高越墓在寺前说明至南宋时,栖霞寺的方位是面向高越墓,即坐北朝南。这再一次印证了三圣殿在南唐时依然是栖霞寺的主殿。栖霞寺舍利塔建于三圣殿西侧,二者并排同向,形成了“塔殿并立”的结构,成为寺内的主要建置之一。

历朝历代的栖霞寺图像以及诗文皆显示栖霞寺舍利塔是寺内最高的建筑。北宋王随的《栖霞寺》一诗云:“塔影凌虚阁,钟声度远村。”[11]刻画出舍利塔凌越阁楼之上、居高临下的身姿。由此可见南唐舍利塔之高度。清代曹庚的《摄山栖霞寺图》以站立于山门外的视角描绘了当时的栖霞寺,寺中南唐舍利塔在高度上尤为突出,远远超过其他殿堂建筑。南唐舍利塔建成后,作为寺内最高的地标性建筑,其存在是让人无法忽略。

综上所述,至南唐时,栖霞寺布局依然是以三圣殿为中心,栖霞寺舍利塔与三圣殿并立组成寺内主要的礼拜空间。栖霞寺在高度上凌驾于其他寺内建筑,也成为寺内的地标性建筑。

然而这一当代建造的栖霞寺“新秀”似乎没有受到太多的关注。在南唐建塔后至北宋的一段时间里,除专门记载栖霞寺南唐舍利塔的历史性文献以外,关于此塔的诗文很少,只有两篇文学作品提及该舍利塔。南唐时期仅有建塔者高越著《舍利塔记》一卷[12],惜已失传。前文提及的《栖霞寺》一诗记录了北宋诗人王随在寺中所见所闻,然而耸立的舍利塔只是诗人笔下景观的一瞥。栖霞寺作为南唐时郊区的佛教圣地,造访的人不在少数,在此期间描写栖霞寺的诗文也不少,关于寺内舍利塔的诗文却寥寥无几,印证了时人对舍利塔这一佛教建筑的忽视。相比之下,千佛岩三圣殿区域因其历史厚度与在地区佛教的重要性备受时人关注,专述或提及栖霞寺千佛岩与三圣殿的诗文众多,僧用虚从外地前来栖霞寺,专门拜访寺中千佛岩,于三圣殿旁题诗,表示对此地的敬仰。该区域成为时人造访栖霞寺的主要目标。栖霞寺舍利塔虽然是南唐时期栖霞寺内唯一的塔类建筑,是这一圣地的重要组成部分,但它所受到的关注与它在寺内占据的空间与地位并不匹配。在南唐时人眼里,千佛岩三圣殿区域依然是栖霞寺的“灵魂”所在。

四、结语

栖霞寺南唐舍利塔为非皇室供养的佛教建筑,它在宏大的佛教建造活动中不具备特殊性。相比于构成城市景观的宝公塔与弘觉寺唐浮图,栖霞寺南唐舍利塔因其高度和区位难以进入江宁府民众的日常视野,构成城市景观。尽管栖霞寺舍利塔是佛寺平面和立面空间中的重要组成部分,但这个当代建造的寺内“新秀”并没有受到时人关注。基于对舍利塔共时性空间的讨论,栖霞寺南唐舍利塔在当时可能并非如现在所认为的那样具有特殊地位。

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com