非遗视域下海南省黎族打柴舞传承及发展策略研究

摘要:海南黎族的打柴舞作为我国第一批入选国家级非物质文化遗产名录的民间舞类型,以其特殊的文化底蕴,欢快的舞蹈形式和丰富多彩的民俗内容呈现出特有的舞蹈魅力。随着海南省经济文化的迅速发展,黎族打柴舞面临着诸多困境,原生态村寨的消失,传统文化衔接断层,使得该舞蹈类型发展举步维艰。为了更好地保护和发展黎族打柴舞,让更多人了解到这一非遗民俗形式,文章深入讨论黎族打柴舞本身,从内容与形式进行分析论述,深入浅出地概括当前舞蹈发展所面临的困境,并针对性的提出了发展策略,以此助力黎族打柴舞的传承与发展。

关键词:非遗;海南黎族;打柴舞;传承及发展

1.海南黎族打柴舞的源与流

海南地区少数民族众多,民间舞蹈类型丰富多样,黎族是中华民族最为古老的民族之一,其中打柴舞是海南黎族最具代表性的民间舞蹈类型,在民间活动中运用较多,该民族将其称为“跳柴”,黎语称之为“转刹”或“咔咯”。

史料《崖州志》中对于古崖州丧葬习俗有这样的记录:“丧葬。……贫曰吃茶,富曰作八,诸心以牛羊低灯鼓吹束奠……作八,心分花木,跳击杵”。史料中“跳击杵”指的就是黎族打柴舞,史料记录有迹可循,打柴舞源自于海南古崖州黎族的丧葬活动。在古老的黎族文认知中,人去世以后灵魂仍在,它能够保护家人,也能祸害家人。黎族有一种丧葬类型——旱赛,在丧葬期间,丧家及村寨周围的邻居要聚集在一起跳打柴舞。现如今,随着社会文化的革新,“打柴舞”已经逐渐褪去祭祀色彩,逐渐成为娱人、庆收求福等祈祷仪式,甚至作为竞技比赛项目。每逢传统节庆时节,黎族人民身着艳丽的民族服饰,在极具民族风情的音乐中欢聚一起,在晒谷场或地坪上,表达节日的喜庆,以及内心对美好生活的向往。

黎族打柴舞无论是形式创编还是内容表达均以还原自然本貌,凸显民族文化特质为基本内涵。例如,打柴舞中的队形设计中吸纳了自然风貌,以平整的队形为主,表演中所用的竹竿取自大自然,竹竿有节奏的敲打声真实还原了平实生活的节奏。此外,在音乐节拍的变化下,演员生动活泼地跳动在“打柴”“跳柴”等内容中有所体现,舞蹈内容贴近自然,展现出人与自然的和谐统一。

黎族打柴舞跳式多样,舞蹈节奏鲜明,在舞蹈表演现场浓郁的氛围中展现出在多姿多彩的舞蹈动作,演员的表演灵活,竹竿敲击的声音彰显出舞蹈表演强烈的节奏感。值得一提的是,黎族打柴舞没有击杵配乐,舞蹈表演全靠演员的竭力配合,娴熟的“跳柴”技艺,加上舞者兴高采烈地支持声,造就了黎族独具魅力的民族艺术,呈现出黎族人民积极向上的生活态度。

黎族打柴舞生动再现了黎族的自然风貌、真实的民俗习惯,以及劳动人民生产生活的内容,还原了黎族本土的文化原貌,成为外界了解黎族文化的有力渠道。

2.海南黎族打柴舞的舞蹈内容与表现形式

2.1黎族打柴舞舞蹈内容

黎族打柴舞的道具由2根木条和8根(有时也用12根)长竹竿构成。道具的运用十分具体,通常先将两条碗口粗的木条平行排开,间隔2米左右;木条上横架8根(或12根)长竹竿,平行排列。当舞蹈开始时,木条两端由4或6人执掌,在木条外侧相对蹲下,双手各持竹竿一端,有律动地将竹竿与木条、竹竿与竹竿进行击打。将这一动作称为“打柴”。常见的打柴分为站打、坐打、蹲打。常见的打柴舞将舞者分为两组,一组持竿有节奏地上下左右、分合交叉击打地面,将木条、竹竿击打出强有力的音乐节奏,击打动作惊险有力。舞者在竹竿的开合击打之中,有灵巧自如地跳跃。

与此同时,舞者在表演时还模仿还原了黎族人民劳动的场景:如脱棉花、簸米糠、赶鸟步等。不同的舞蹈动作中蕴含着不同的生活内容,真实自然。在舞者灵巧自如的演绎中展现黎族打柴舞丰富多样的舞蹈内容,在人们的欢声笑语中,在舞台上勾勒出一副优美平和的民族风情画面,极度舒适。值得注意的是,舞者在跳柴时,一定要注意竹竿、木条的迫击规律,以免被夹到身体,持竿人便会将夹到的人往外推,以示淘汰。相反,如有舞者顺利过关,则会被持竿人高高抬起,以示庆祝。年轻的黎族姑娘往往被这些生性灵巧、动作自如的年轻小伙子所吸引。因此,打柴舞又称为黎族年轻男女之间的“鹊桥”,为他们开启幸福生活埋下伏笔。

2.2黎族打柴舞表现形式

打柴舞舞蹈表演以竹竿与圆木为基本道具,舞蹈跳法特殊,具有较强的感染力。竹竿与竹竿之间的拍击,形成有节奏、有律动的声音,称之为“打柴”;而舞者在竹竿之间有节奏地分合跳跃,展现出引人注目的舞蹈跳法,则称之为“跳柴”。打柴舞表演一般选在地形平坦的地方,如晒谷场、平地等。持竿人常常选用站、坐、蹲等姿势,具体依据舞蹈表演内容发生变化,选择空间较大。

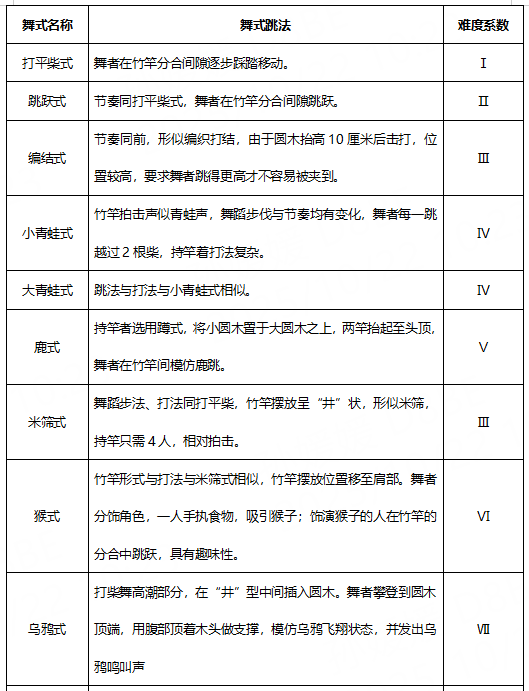

常见打柴舞式如下图:

值得注意的是:黎族打柴舞的形式顺序依据传统表演需要有所固定,其表演形式不可随意颠倒。

3.海南黎族打柴舞的传承与发展困境

3.1传承人断层

现如今,打柴舞的主力传承人黄家近先生年事已高,尽管他掌握着各类打柴舞的精妙技法,但因身体原因,无法将这类技法传给后人。黎族打柴舞的核心传承群体呈现明显的老龄化,身体条件与传承精力不允许这一活动继续进行。此外,年轻的黎族人接受了更为广阔的新鲜生活内容,大多已走出黎族村寨,被先进的城市化浪潮所吸引,生活中缺少对黎族生活传统的浓厚兴趣,对于传统的文化吸收渠道较少。近些年,年轻人更倾向于打柴舞中的新鲜血液,对于传统的舞蹈精髓与内容有所忽略,又因打柴舞学习周期较长,收益回报的速度与程度相对较低,最终导致这一文化“断代”传承。大多数对此都是适当尝试并未做出深入的学习与研究,使得打柴舞传承存在一定的困难。

3.2传承意识淡薄

由于传统文化的宣传力度不够,黎族的打柴舞仅在本民族内具有一定的影响力,很多外地游客在来海南旅游前对此并不了解。此外,我国其他少数民族也有打柴舞传统,如苗族,相对而言,黎族的打柴舞并未展现其舞蹈的独特性。而黎族的打柴舞本身属于家族文化传承,想要做到大众传承具有较大的困难。尽管当地多个学校开设了打柴舞课程,但由于课时较短,训练时间有限,想要深入学习交流,具有一定的难度。值得注意的是,在黎族打柴舞传承过程中,年轻群体的文化认同逐渐发生转移,年轻一代对于传统的生活艺术形式的兴趣不足,其文化内涵与表现形式难以与年轻群体的爱好相契合,导致传承意识薄弱,尚未形成良好的艺术传承氛围。

3.3传承场丧失

打柴舞最初依托着民族丧葬文化而存在,随着文化的发展,黎族当地的丧葬文化之间简化,该舞蹈的应用场景越来越少。现如今,黎族打柴舞作为传统村寨文化,只有在固有的村寨氛围中表演才能呈现出本土的艺术气息。尽管景区内仍有保留,但其表演氛围明显不足,难以吸引大众积极参与,导致传承主力逐渐减少,打柴舞的表演氛围日益淡薄,缺乏良好的艺术表演场合与氛围。

3.4现代文化冲击

海南作为我国的旅游大省,随着国际旅游岛的逐步开发与建设,城市化进程加快,传统少数民族的生产生活方式与社会传统文化都在发生着巨大的变化,当然,黎族打柴舞也不例外,这不可避免地对于传统文化的传播与发展形成了巨大的影响与冲击。原生态的村寨文化被逐渐城市化,人们原生态的生活方式也逐渐改变:打柴舞作为丧葬仪式,仅有三亚市崖城镇郎典村保存着该习俗,使得黎族打柴舞的传统文化传播环境的遭到破坏。此外,现代文化的冲击也是对黎族打柴舞的又一冲击,如短视频、流行音乐等新颖的艺术形式抢占了年轻人的文化生活,年轻人传承打柴舞的文化动力严重缺失,增加其传承难度。

3.5学校教育推广不足

传统的打柴舞多以口传身教为基本传承形式,这种传统的艺术传承形式虽然能够保存文化艺术的原汁原味,但传承效率较低,无法在大范围中进行迅速的传播与推广;口传身教的形式缺乏系统的理论梳理与现代教育形式的结合,无法满足当前的教育需求。尤其是在黎族地区,教育资源相对匮乏,学校教育在打柴舞的传承中推广不足,未起到真正的传承作用,学校既没有专业的打柴舞教师,也没有系统的教材,学生学习接触的舞蹈素材与学习形式相对单一,严重阻碍了年轻群体对于打柴舞的传承与发展。

4.海南黎族打柴舞的传承与发展策略

4.1培养打柴舞传承人

对于打柴舞传承人的培养主要从两个方面着手:一,对于零基础但对黎族打柴舞兴趣浓厚的年轻人提供更加直接便捷的培养方式。以将黎族打柴舞的宣传推广纳入到课程体系之中,制定符合教育标准的大纲与课程标准,为其学习提供更加有利的保障。二,对现有黎族打柴舞的传承人进行实名登记,并设立相关的文化扶持政策,尤其对其所进行的非遗传承给予一定的经济补贴,大力鼓励传承人开展非遗项目的传习活动。

4.2强化年轻人的传承意识

首先,政府部门应积极向年轻人展示黎族打柴舞的艺术魅力,使其从内心认同这一物质文化的独特价值,增强文化的认同感。其次,采用多元化的形式提高黎族打柴舞的曝光度。例如,运用自媒体、短视频、VR技术,以年轻人常接触的形式对打柴舞进行传播,使其更加容易融入到打柴舞之中。再次,将打柴舞的艺术表现深入到人民的生活之中,如开展校园文化节、社会文化讲座等,大力鼓舞年轻人积极参与打柴舞的表演,让年轻人在参与与靴子的过程中激发他们内心对非遗文化的传承意愿。最后,借助榜样的力量,激发年轻人对文化传承的热情。积极开展传承人的培养活动,以媒体传播的形式树立榜样。在此过程中。政府部门可以为其提供奖励、展示平台等,让更多人看到打柴舞的发展前景。

4.3营造打柴舞的表演氛围

鼓励社会各界积极参非遗文化的保护与传承,形成良好的文化氛围,拓展公众参与非遗文化活动的途径。因此,在当地一些特殊的节日、场合可以选择打柴舞进行表演,利用现代多媒体、自媒体手段,如抖音、快手等对其大肆宣传,让更多没有到过海南的人们接触到这一独特的舞蹈艺术;另外,还可以由政府出面,举办打柴舞竞技比赛,设置经济奖励,吸引更多优秀的打柴舞爱好者;最后,可以在政府部门的组织下,拍摄打柴舞相关的纪录片,宣传片,在各个网络平台、电视台等进行播放。同时,还可以将打柴舞引入到广场舞系列中,让当地民众积极参与其中。

4.4拓展打柴舞的学习方式

第一,高效教育。海南高校距离打柴舞的源地较近,研究学习便利,艺术学院内的舞蹈学员有着扎实的舞蹈功底,在舞蹈学习与表演方面较其他人员更加便利。现如今,海南多个高校已经自觉地担负起这个重任,有的学校将其设置为一门舞蹈艺术课程,有的则设置为体育运动,但无一例外,高校都对黎族打柴舞十分重视。笔者认为,借助高校教育的方式,不仅将黎族打柴舞在青年人群中进行传播,更拓展了黎族打柴舞在人群中的接触面,让不同地区的人们接触到这一独特的民间舞蹈艺术。因此,舞蹈发展应当重视高校教育这一传承方式,并大力进行推广。第二,机构传承。所谓的机构传承不仅是指当下民间的舞蹈培训机构,还包括民间艺术的研究机构,以及国家对民间文化保护的工程项目。打柴舞作为黎族重要的民间艺术形式,培训机构应当以发展民俗艺术为目的,让更多低龄儿童接触到传统的文化艺术形式,从内心认可、接纳并欣赏古老的文化魅力。此外,民间艺术研究机构和国家民间文化艺术保护项目,也可以以发展传承为目的,成立相关部门,选择在社区、学校和群众聚集地进行有序推广,让更多人看到黎族打柴舞的艺术魅力。

因此,海南省应当不断加强对民间舞蹈艺术的支持力度,从政策、经济等方面对民间艺术内容、民间艺术传承人进行抢救性挖掘与保护,从而做到对黎族打柴舞的传承与发展,让少数民间艺术逐渐走向大众。

5.结语

海南黎族是我国古老的民族,黎族人民质朴善良、多才多艺,打柴舞不仅在悠久的历史中记录了黎族人民的生活常态,更显示了黎族的民俗文化与回归自然的本真面貌。作为我国首批非物质文化遗产,我们更要注重民族文化的保护与传承,使打柴舞中悠久的历史文化底蕴与独特的民族个性得以推广与发扬,这也是对海南地区少数民族传统文化发展的促进,也是对世界人民精神文化的传承与发展。

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com