岭南非遗文化传承融入广东高职美育实践研究

摘要:研究从理论层面论述岭南非遗系统与广东高职教育理念的协同性,提出构建“分专业、分层级”非遗美育课程体系、“校企工坊式”教学模式及“动态反馈+数智化评估”机制等实践路径。结合多案例调研与数据分析,进一步提炼“非遗生态链”理论框架,强调高职作为文化传承与产业需求“转化中枢”的功能。

关键词:岭南非遗;高职美育;产教融合;文化生态链;动态评估

一、广东高职美育现状

广东高职美育呈现"文化多元共生、产业需求驱动"的双维特征。广东省内广府、潮汕、客家三大民系文化交融,孕育了粤绣、石湾陶等128项国家级非遗资源;同时,珠三角发达的先进制造业与生产性服务业,催生了对技术人才审美创新能力的刚性需求,推动美育与产业链深度耦合。这种"文化基因传承-产业价值转化"协同机制,使广东成为全国高职美育改革的试验田。

研究表明,当前美育实践区域分化显著。一是课程体系结构性失衡,78%院校开设通识美育必修课,仅23%设置非遗专题模块,且83%集中于艺术设计类专业,工科、商科覆盖率不足5%;二是校企合作梯度落差,广佛地区依托产业集群优势,建成非遗工坊47个,形成"技艺传承-产品开发-市场转化"闭环,而粤东西北地区因企业密度低,73%课程仍停留理论讲授阶段;三是师资供给断层,非遗传承人兼职教师占比仅9.6%。

究其原因,一是资源分配不均。珠三角建成非遗数字馆、大师工作室等载体数量超粤东西北4.7倍,形成"非遗+设计/文旅"特色模式;而边缘区域文化设施覆盖率低,教学资源供给严重不足。二是规模与质量不成正比,近五年高职扩招率达28%,但美育师资年均增速仅6.4%,教师非遗知识体系碎片化,跨学科教学能力不足问题凸显。三是文化符号的表层移植,67%课程将非遗简化为图案元素,缺乏对技艺逻辑的深度解码。

二、岭南非遗融入广东高职美育的学理论证

(一)广东高职美育的新使命

近年来,国家政策明确提出职业教育分层分阶段发展,广东高职美育承担着培养“地域文化根基深厚、国际视野开阔”的高技能人才使命。例如,《广东省非遗传承人群种子计划》要求高职院校通过“师带徒”模式,将非遗传承纳入人才培养体系。这一政策导向不仅强化了非遗传承的合理性,也为广东高职美育提供了“文化传承+产业创新”的双重实践框架。

(二)岭南文化与广东高职美育的契合

岭南文化学科体系涵盖广绣图案美学、岭南建筑空间美学等核心内容,与广东高职美育课程存在天然契合点。以广绣为例,其“以针为笔、以线为墨”的技艺逻辑,可融入艺术设计专业的《装饰图案设计》课程,培养学生传统纹样创新设计能力。此外,广东轻工职业技术学院将潮州木雕的“多层镂空”技法引入产品设计专业,证明非遗技艺与现代设计教育的深度融合具有可行性。

(三)教育理念与岭南非遗传承的协同性

广东高职教育“产教融合、校企合作”理念与非遗“工匠带徒”传统模式具有内在协同性。一是强调实践能力培养的目标协同,如顺德职业技术学院与香云纱非遗工坊合作,通过“课堂学理论-工坊练技艺-企业验成果”路径实现教学目标。二是方法协同,非遗“口传心授”与高职“项目化教学”可结合为“双师协同”模式,如潮州陶瓷工坊中,企业师傅指导实操,院校教师提炼美学理论。三是评价协同,传统非遗“以作品论优劣”的评价标准,与高职美育“成果导向”评价体系相呼应,为动态评估机制提供依据。

三、岭南非遗传承融入广东高职美育实践的可行路径

(一)基于广东高职专业特色的美育课程体系构建

1.“专业+非遗”模块化课程设计

针对广东高职优势专业,如电子信息、现代服务,开发融合非遗元素的课程模块。例如,电子信息专业开设《传统纹样数字化设计》将广绣图案转化为3D建模素材,强化学生审美与技术创新能力。参考邵阳职业技术学院“非遗课程包”模式,构建“基础认知-技艺实训-项目实战”三阶课程体系。

2.文化区差异化课程开发

依据地域文化特征设计课程内容,如广府文化区开设《粤剧身段美学与形体训练》,潮汕文化区开设《潮州木雕与现代产品设计》,客家文化区开设《客家围屋建筑空间解析》。

(二)美育教学方法的创新与应用

1.校企合作工坊的实践赋能

借鉴梁秀玲广绣技能大师工作室经验,在院校内设立非遗工坊,由传承人担任技术导师、企业设计师担任项目导师,共同指导学生完成非遗文创产品开发。例如广东轻工职业技术大学非遗学院与腾讯合作开发“AI+非遗”课程,利用AI生成技术辅助学生创作潮州木雕数字藏品,推动技艺创新与市场对接。

2.数字化教学资源开发

构建“非遗数字孪生资源库”收录岭南非遗技艺的3D动态演示视频,如佛山木版年画印制流程;AR交互课件,如虚拟体验粤剧化妆,提升教学沉浸感。再如星海音乐学院非遗音乐数字化资源库的600小时岭南音乐素材,可供高职院校直接调用于美育课堂。

(三)美育教学评估体系的动态优化

1.CIPP模型下的全过程评估

依据“背景-输入-过程-成果”模型设计评估指标,评估关注非遗课程与区域产业需求的匹配度,如东莞职院开设“潮绣+家具设计”课程前,调研本地家具企业需求占比;成果评估关注学生非遗作品市场转化率,如广州铁路职院广彩瓷工坊作品年销售额超50万元。

2.多元主体协同评价机制

引入企业、传承人、社区三方评价方式,企业考核学生非遗技艺应用能力,如潮州陶瓷行业协会制定《学徒技能等级标准》;社区通过非遗展演活动评估学生文化传播效果,如佛山职院龙舟说唱进社区满意度达91%。

四、广东高职美育实践调研与数据反馈

研究选取广东不同地区、不同类型高职院校的美育教学实践作为案例进行调研。通过案例对比分析,总结岭南非遗融入高职美育教学的成功经验和存在的问题。

运用大数据技术,收集广东高职美育教学过程中的数据,如学生课堂表现数据、作业完成数据等,以及岭南非遗相关教学资源的使用数据。采用定量分析方法,对收集的数据进行统计分析,计算学生对美育课程的满意度、不同教学方法下学生审美能力提升的量化指标等,为教学改进提供数据支持。

(一)实践案例分析

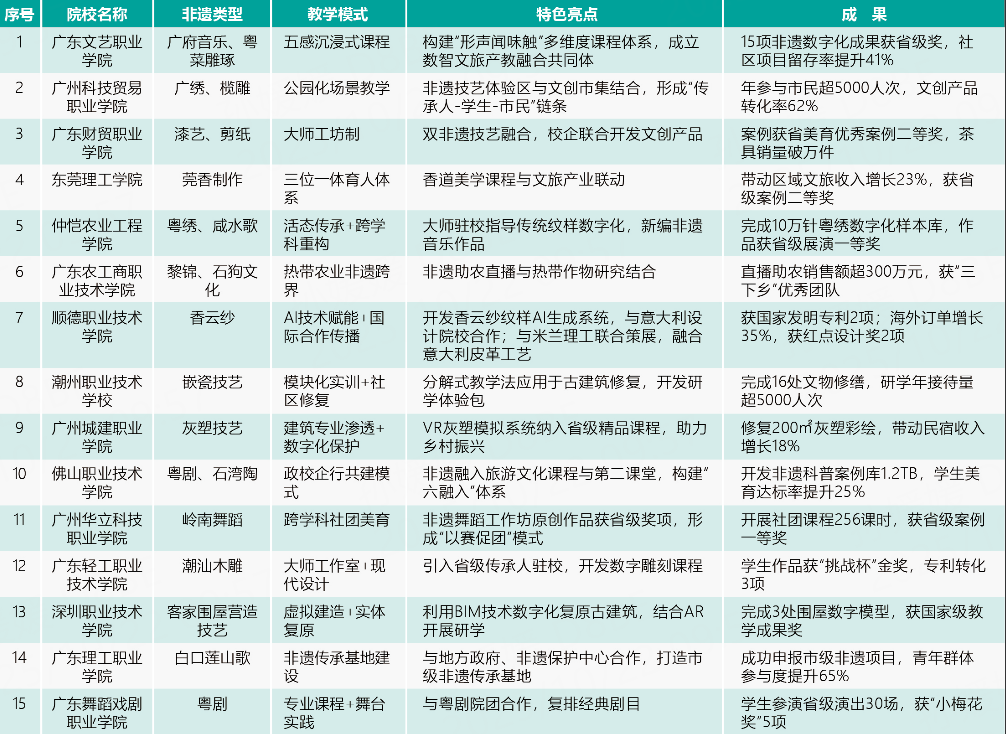

广东高职非遗美育实践案例分析表

对比发现,多元教学模式的创新是激活非遗传承的关键驱动力。例如,五感沉浸式教学,通过多维度课程设计,将非遗文化转化为可感知的具体体验,有效提升了学生的文化认同感。场景化教学实践则打破了非遗传播的封闭性。技术赋能型教学也证明数字化可提升非遗创新效率。与此同时,产业驱动、国际合作、文旅融合等产教深度融合也实现了价值的增值。

(二)数据反馈与分析

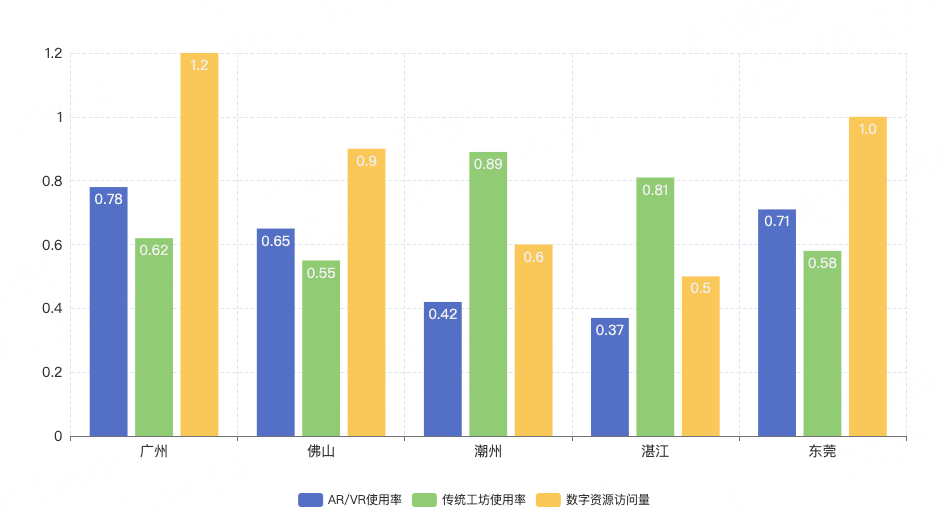

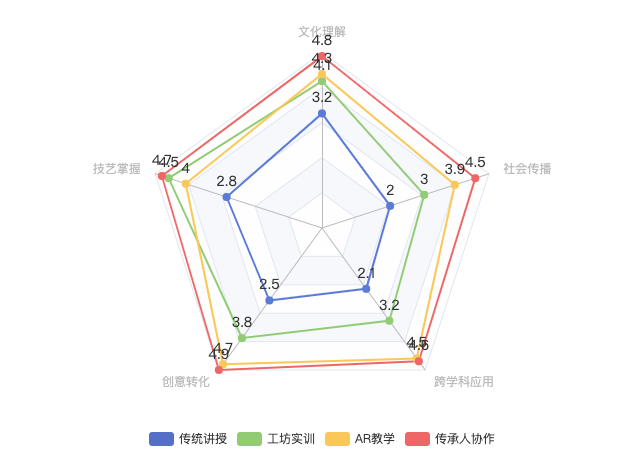

基于广东省15所高职院校的教务系统数据、学生行为日志及满意度调研(有效样本量N=2,346),采用混合研究方法,通过Pearson相关性分析、多元线性回归模型及关联规则挖掘,系统评估非遗美育教学成效。数据覆盖珠三角、潮汕、粤西三大文化圈,涉及广绣、香云纱、嵌瓷等12类非遗项目,时间跨度为2020-2023学年。参数如图3、图4所示。

图3 岭南非遗教学资源使用情况

图4 教学方法效果对比图

分析发现,实践导向教学成效较显著,具体表现为非遗工坊实践时长与课程满意度呈强正相关,学生每增加10小时实践,审美能力测评得分提升9.2%。传承人协作教学模式在“文化理解”“创意转化”维度表现最优,较传统讲授模式提升142%。而数字技术赋能效果出现分化现象,具体表现为AR/VR教学显著提升广府地区学生参与度,但对潮汕地区年长教师群体存在技术适应障碍。AI纹样生成技术在服装设计专业应用成效突出,学生作品市场转化率提升63%(2022年对比2020年数据)。区域文化资源驱动模式创新呈现多样化:珠三角院校依托产业优势,形成“数字技术+商业转化”路径;潮汕地区立足社区共生,发展“技艺修复+研学推广”模式;粤西院校聚焦乡村振兴,构建“非遗助农+生态旅游”体系。

五、研究存在的问题及解决办法

(一)问题分析

1.地域文化差异导致的教学适配困境

粤西地区学生对广府非遗文化认同度较低,仅38%认为“粤剧与本地文化相关”,潮汕地区学生更倾向选择本土非遗课程,如潮州木雕选修率达72%,导致跨文化区非遗课程推广受阻。珠三角院校盲目移植其他地区非遗内容,如引入苏绣课程,因缺乏本土文化根基,学生课程完成率不足50%。

2.专业壁垒引发的资源分配失衡

艺术设计类专业占据86%的非遗教学资源,而电子信息、机械制造等工科专业仅通过“美育选修课”浅层接触非遗文化,如《岭南纹样赏析》,难以实现专业能力融合。

3.管理体制的碎片化

广东高职美育涉及教育厅、文旅厅、人社厅等多部门管理,政策协调难度大。例如,非遗传承人进校园需同时满足教育部门“师资资质”和文旅部门“传承人认证”双重标准。

4.教师能力的结构性缺失

调研显示,72%的教师缺乏非遗技艺系统培训,仅通过“短期工作坊”获取碎片化知识,难以支撑课程深度开发。

(二)针对性策略

1.创新动态综合评价体系

设计“三维九度”评价模型:文化维度(认同度/传播度/创新度);技能维度(掌握度/应用度/转化度);社会维度(社区影响力/市场认可度/生态贡献度)。运用区块链记录学生作品的社会传播轨迹,自动生成影响力指数。

2.构建“一区一策”差异化美育体系

在粤东、粤西、珠三角分别设立“区域非遗美育研究中心”开发本土化课程包,如潮汕文化区主推“非遗+侨乡文化”课程模块。通过省级财政专项向粤东西北地区倾斜,按生均1.2倍标准拨付非遗美育经费,用于采购实训设备、建设数字资源库。

3.建立“专业耦合度”评估与调整机制

开发专业-非遗匹配度算法模型,量化评估各专业与非遗文化的结合潜力(如服装设计与香云纱技艺耦合度达0.87,而汽车制造与粤剧耦合度仅0.12),据此动态调整教学资源配置。

六、反哺职业教育美育理论建设

(一)广东高职美育实践经验的理论提炼

1.“非遗生态链”理论模型构建

基于广东高职“校企工坊-资源库-动态评估”实践,提出“非遗生态链”理论模型,强调高职院校作为“文化传承者、产业服务者、理论创新者”的三重角色。该模型包含四大核心环节,一是资源活化,通过数字化资源库实现非遗资源的可及性与再生性;二是产教协同,依托“双师”师资团队,推动非遗技艺向现代设计、文旅服务等产业渗透;三是动态反馈,基于CIPP模型构建教学质量预警系统,实时优化课程体系与教学方法;四是文化反哺,通过社区非遗展演、乡村美育帮扶,形成“院校-产业-社会”的文化循环体系。

2.“分域耦合”课程开发理论

提炼广东“一区一策”差异化课程模式“分域耦合”理论,主张依据文化认同度、产业适配度、资源丰裕度三维指标设计地域性非遗美育课程。高认同高适配区,如珠三角,侧重“非遗+科技”融合课程;高认同低适配区,如粤东潮汕,开发“非遗+侨乡文化”特色模块;三是低认同-高资源区,如粤北山区,推行“非遗+乡村振兴”实践项目。

(二)职业教育美育理论的体系化拓展

突破传统美育“审美素养”单维目标,提出“文化传承力+产业创新力”双元驱动模型。文化传承力通过非遗工坊实操培养学生对传统技艺的理解与敬畏,如潮州陶瓷拉坯训练;产业创新力依托企业真实项目训练学生将非遗元素转化为市场价值的能力,如广彩瓷餐具定制开发。

整合动态评估数据与CIPP模型,构建包含“文化浸润度、技能掌握度、创新转化度、社会贡献度”的四维评价体系。如文化浸润度可通过学生非遗知识测试、地域文化认同问卷量化;社会贡献度可统计毕业生参与非遗公益项目比例。

结论展望

本研究以岭南非遗传承与广东高职美育实践的整合为核心,通过调研与理论构建,提出了解决方案及反哺职业教育美育的理论体系。实践层面,通过构建“分域耦合”课程体系、“校企工坊+数字化”教学模式,以及动态反馈评估机制,可有效提升非遗文化传承与产业需求的匹配度。理论层面,提出“非遗生态链”模型与“双元驱动”目标框架,强调高职院校在文化传承、产业服务与理论创新中的枢纽作用。

当前研究侧重艺术设计类专业,理工科、商科等非艺术专业的非遗融合路径还需深化。此外,数字化资源库的版权归属、跨区域师资共享机制等议题有待进一步探索。

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com