“荷花奖”中的“广西力量” ——第十四届“荷花奖”民族民间舞评奖广西作品述评

摘要:文章以第十四届“荷花奖”民族民间舞蹈评奖中广西地区的获奖舞蹈作品为例,进一步探究“荷花奖”中的“广西力量”之特色。旨在为进一步扩大少数民族民间舞蹈艺术形式的影响力、凸显“广西力量”在中国最高舞蹈“荷花奖”评奖当中的影响力,以期为个人在未来民族民间舞蹈艺术形式表演与实践中的不断创新与突破提供参考。

关键词:地域性;“广西力量”;民族民间舞;作品述评

中国舞蹈“荷花奖”由中国文联、中国舞协主办的中国舞蹈“荷花奖”评奖,是1996年经中宣部立项、中央两办批准的全国性专业舞蹈评奖活动,旨在奖励优秀的舞蹈艺术作品,表彰成绩突出的舞蹈创作与表演人员,活跃舞蹈理论与舞蹈评论,推动我国舞蹈艺术事业健康发展。中国“荷花奖”自创建以来已成为标志着中国专业舞蹈艺术最高成就的专家奖。“荷花奖”舞蹈比赛原则上每两年举办一次,舞剧、舞蹈诗比赛每三年举办一次。在鉴于规范国家级文艺性评奖的需要,中央在原300多个奖项减少至30多个的情况下,增设了舞蹈专业“荷花奖”,该奖与中国戏剧梅花奖、中国电影金鸡奖、百花奖在同一级别,是中国文联与各相关文艺家协会主办的12个全国性文艺评奖奖项之一,具有较强的权威性。自中国舞蹈“荷花奖”创立以来至今,共计举办了14次大型的舞蹈评奖比赛。

1.广西舞蹈在“荷花奖”中的辉煌历程

广西,这片充满民族风情的土地,以其独特的自然地理环境与深厚的文化底蕴,孕育了丰富多彩的民族民间舞蹈艺术。多年来,广西舞蹈界以其不懈的努力与卓越的表现,在国家级舞蹈艺术殿堂——“荷花奖”中屡获殊荣,展现了“广西力量”的勃勃生机与无限魅力。

初露锋芒,第二届荷花奖金奖的诞生。追溯至中国第二届“荷花奖”舞剧评选,广西南宁市艺术剧院的壮族舞剧《妈勒访天边》以其精湛的技艺、深刻的民族内涵一举夺得金奖,标志着广西民族民间舞首次登上国家最高艺术奖项的领奖台,开启了广西舞蹈艺术发展的新篇章。第五届“荷花奖”赛事,广西舞蹈界展现了前所未有的强劲势头,一次性报送了12部舞蹈作品(录像制品),涵盖民族民间舞、古典舞、当代舞三大类别,其中民族民间舞作品占据绝大多数。

随后的第六至第七届中国“荷花奖”赛事中,广西继续发力,选送的多部作品成功入选并亮相决赛舞台,如瑶族群舞《“乌嗒”情》、壮族群舞《甜蜜蜜》等,均以其独特的民族风情和精湛的舞蹈技艺赢得了广泛好评。

在第九届中国舞蹈“荷花奖”民间舞评奖中,柳州市艺术剧院选送的舞蹈作品《仫佬仫佬背背抱抱》力压群雄,再次为广西赢得了金奖的殊荣。这部作品以其独特的民族视角、生动的情感表达和精湛的舞蹈技艺,赢得了评委和观众的一致好评,其不仅展示了广西舞蹈艺术的多样性与创新性,还进一步提升了广西舞蹈在国内外的知名度和影响力。

广西舞蹈界在第十至第十三届“荷花奖”的舞台上持续闪耀。第十、十一届中国舞蹈“荷花奖”中,广西舞协选送的《打蓝靛》、《风起苗舞》等作品成功入围,展现了广西舞蹈艺术在新时期的创新与发展。而在第十二、十三届中国舞蹈“荷花奖”中,广西更是实现了新的突破:《田间·斗笠》作为广西唯一入围终评的作品亮相舞台;《象山水月》荣获当代舞组金奖;《瑶山夜语》则成为全国43个民族民间舞入围终评作品之一,彰显了广西民族民间舞蹈艺术形式的多元化与强大生命力。

2.第十四届“荷花奖”广西舞蹈作品案例解析

第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖终评由中国文学艺术界联合会、济南市人民政府、中国舞蹈家协会、山东省文学艺术界联合会主办,中共济南市委宣传部、山东省舞蹈家协会承办,济南市文学艺术界联合会、济南广播电视台、济南市舞蹈家协会协办于2023年10月26日至28日在山东省济南市举行。全国33个省区市的中国舞协团体会员,10个中直院团和23个新文艺群体以及港澳地区报送的401个作品中,共有45个作品入围终评,分三场在舞台上展演。广西舞协精心组织我区优秀舞蹈力量,选送的作品《侗听琵琶语》、《长鼓悠悠》从诸多参赛作品当中脱颖而出,入围终评于第二场展演。此两部舞蹈作品立足于广西民族民间的多元化文化艺术形式,同时进一步结合当代舞舞蹈艺术的现代化灯光舞美表现手法,是继之成为集思想性、艺术性和观赏性为一体的又两部精品力作。在深度呈现广西民族民间舞蹈艺术特色的基础上,进一步彰显广西舞蹈力量的强大影响力,两部作品的精彩演出同时获得到了评委和观众的充分肯定,是为引领广西民族民间舞蹈发展趋势,提供了可供参考的典范作品。

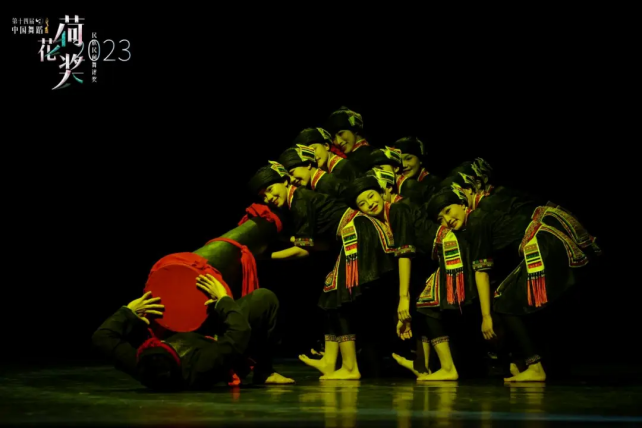

2.1《长鼓悠悠》的艺术表达与主题升华

男子群舞《长鼓悠悠》是2023年参加第十四届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞评奖的节目。作品的成功标志着新时期瑶族长鼓舞的艺术创作迈上了新的台阶,该作品以国家级非遗传统舞蹈“瑶族长鼓舞”为创作元素,通过表现瑶族长鼓舞的代际“传承”,谱写了优秀传统文化“鼓”生不息的颂歌,瑶族人民薪火相传、积极进取的形象淋漓尽致地用肢体语言展示出来,折射出新的时代动力,显示出优秀传统文化强大的生命力。

2.1.1紧扣人民生活,情景交融中渲染艺术氛围

《长鼓悠悠》这一舞蹈作品,是覃福邦、秦伟、杨富程和秦祉幸四位编导共同创作,再现了流传于广西壮族自治区贺州市钟山县瑶族聚居区的传统艺术形式——长鼓舞。在采风过程中,创作团队的编导们遇到一位80岁的老者,这位老者亲自展示了自己珍藏的三把瑶族长鼓。通过与老者的深入交流,编导们得知,随着岁月的流逝,愿意接触和学习这一民族民间文化的年轻人越来越少,村里几乎无人能再跳这支舞蹈。然而,令人欣慰的是,当时仍有一位年轻人坚持着这项传统艺术,没有放弃对长鼓舞的热爱与传承。正是这位坚持的年轻人,以及瑶族长鼓面临失传的现状,激发了覃福邦、秦伟、杨富程和秦祉幸创作《长鼓悠悠》的念头,他们希望通过这部作品来传承和弘扬瑶族长鼓舞。

《长鼓悠悠》的作品创作中,编导们将将瑶族人民坚韧不屈、奋发向上的民族性格和团结一心、共同进步的民族情感,巧妙地渗透到舞蹈的艺术表达中。同时,作品还紧密联系了瑶族人民日常生活场景,通过舞蹈语汇的表达,渲染出情景交融的舞台艺术氛围,让观众能够深切感受到瑶族文化的独特魅力和深厚底蕴。

作品采用层层递进的叙事性结构,以“老艺人”与“瑶族青年”两个主要人物因长鼓舞传承而引发的故事情节为主线,以宣叙并重的艺术手法,在双人舞与群舞的呼应配合中实现情景交融,增强艺术表达。大幕开启,伴随着悠扬的吟唱声,悠扬婉转的瑶族长鼓缓缓响起。长长的鼓声伴随着舞蹈表演者一悠一晃的舞步踏姿,舞台前区一位“老艺人”屈膝而卧,舞台一侧的定点光照射着长鼓缓缓旋转,沉醉地击打着鼓面。此刻配合着清脆的鼓声声效,轻重缓急,古老而神秘的瑶寨仿佛在沉睡中孕育着新生。引子部分,以长鼓巧妙布景,既交代了时间、地点,增加了舞台空间层次与构图美感,使得观众在一开始就迅速被带入特定的情境从而引发兴趣。

2.2.2传承文化血脉,道具创新中传递精神力量

长鼓舞这一舞蹈形式,深深植根于瑶族优秀的民族文化土壤之中,承载着历史的厚重与文化的深邃。《桂海虞衡志》说:“鼓,譊瑶人乐,状如腰鼓,腔长倍之,……坐拊之。”《评皇券牒》说:“秋冬祭拜盘王,伊十二姓子孙,摇动长鼓,吹笛笙歌,引出大男小女,托手把臂,身着花衣花裙,惊天动地,歌唱不绝。”以及“敕许今后三年一庆,五年一乐……摇动长鼓,吹唱笙歌、鼓乐,务使人欢神乐,特阜财兴。”这两段记载,为我们描绘了瑶族长鼓的外形特征、使用方式,及其在在祭拜盘王时重要仪式中的场景。反映了其深厚的文化内涵和祭祀意义,是较早关于瑶族长鼓的文献记载。瑶族人民特别喜爱长鼓舞,他们把长鼓舞作为一种象征。长鼓是长鼓舞中不可或缺的道具和乐器,曲随舞形,舞随曲动,边吹边舞。作为瑶族文化的重要组成部分,不仅是舞蹈,更是一种信仰,一种文化的传承。

舞蹈《长鼓悠悠》中长鼓道具的运用可谓独居匠心,成为了舞蹈创作的一大亮点。长鼓既是伴奏乐器,也是舞蹈道具,更是舞台布景的一部分。它兼具音乐、舞蹈、美术三种艺术的功能,为观众呈现了一场视觉与听觉的盛宴。编导巧妙地利用长鼓进行构图布景,将长长的鼓摆放在舞台前区,营造出一种独特的舞台氛围。在第一段中,虽然舞者徒手而舞,但舞者双手高举,以一种“虚”的道具形式,展现了在老艺人带领下,青年们潜心习艺的场景。这种徒手习艺、执鼓而舞的表现形式,不仅体现了瑶族青年在不懈努力下逐渐获得老艺人认可的历程,更象征着青年一代从前辈手中接过长鼓,承担起古老传统技艺的传承重任。编导对长鼓道具的运用淋漓尽致、生动灵活,仿佛赋予了它生命。长鼓成为了老艺人与青年一代之间的情感纽带,承载着老艺人一生的真情挚爱,也承载着瑶族人民对未来的美好期待。它不仅是舞蹈的道具,更是瑶族文化的象征,是瑶族人民精神力量的传递者。

2.2.3展现时代精神,层层递进中实现立意升华

《长鼓悠悠》不仅是一部舞蹈作品,更是一幅展现时代精神的画卷。它深耕于广西地区民族民间舞蹈艺术的多元化形式之中,以舞台艺术的方式坚守和传播着广西本土的优秀舞蹈文化。在舞台编创过程中,编导巧妙地实现了传统与现代的交融,将瑶族文化的精髓与现代舞蹈的表现手法相结合,创造出了一部具有时代感的作品。编导运用层层递进的结构形式,合理布局、环环紧扣,从心生向往、潜心学艺到薪火相传,每一个阶段都充满了真挚的情感和生动的舞蹈动作。在长鼓道具的运用上,编导更是匠心独运,创造出“意料之外又情理之中”的美感。通过景的营造、情的表达以及形象的塑造,作品最终实现了主题立意的升华。编导们从瑶族人民的美好生活情境以及历史愿景中汲取养分,将这些元素融入舞蹈作品之中,不仅丰富了舞蹈作品的艺术表现形式,更赋予了它更深层次的人文意蕴。通过《长鼓悠悠》,观众不仅能够欣赏到瑶族舞蹈的韵味与美感,更能够感受到瑶族人民对美好生活的向往与追求,以及他们对传统文化的热爱与传承。这部作品不仅是对瑶族文化的致敬,更是对时代精神的生动展现。

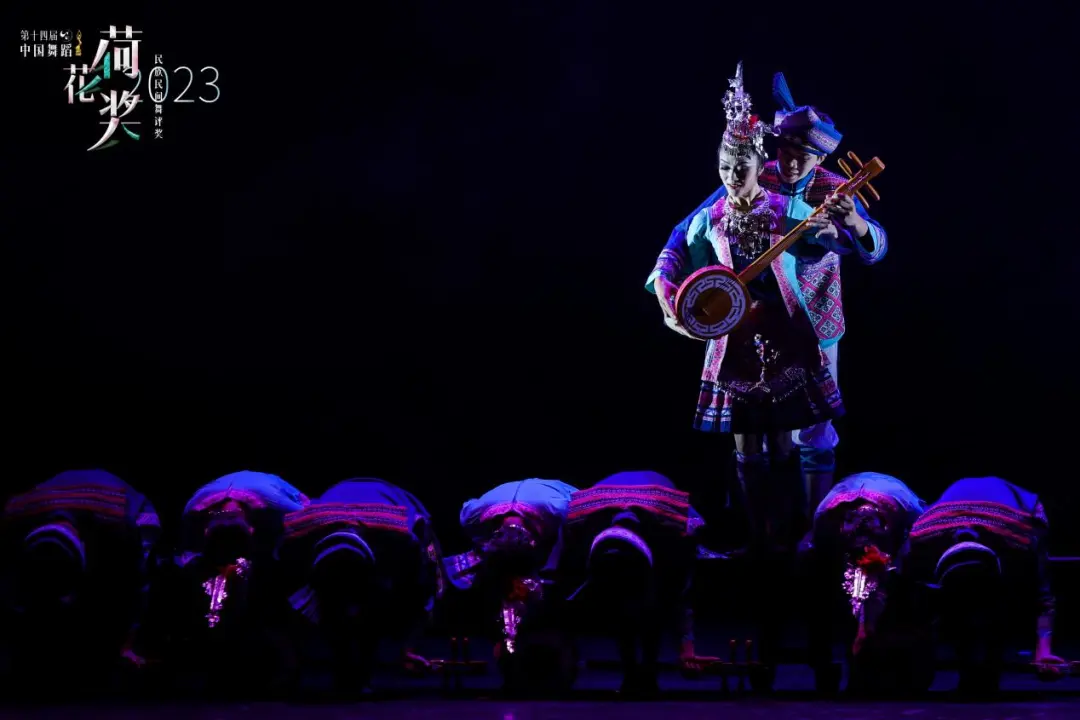

2.2《侗听琵琶语》的“知”、“情”、“意”

由河池学院音乐舞蹈学院教师李妮娜、刘玉兰、金梦姣构思创作的侗族男女民族民间舞蹈作品《侗听琵琶语》以广西柳州三江侗族自治县广泛流传的侗族文化瑰宝——琵琶歌(侗语称为“嘎琵琶”)为创作对象,艺术地再现了侗家行歌坐夜的独特恋爱习俗。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视民族工作,提出了以铸牢中华民族共同体意识为核心的新时代加强和改进民族工作的重要思想。铸牢中华民族共同体意识,对于非遗舞蹈的当代传承意味着把握民族精神外在直观展示的民族形象、提炼和表达象征民族精神审美内涵的文化符号,从“知、情、意”的角度突出各民族独特的中华文化符号和精神内涵。《侗听琵琶语》再现了侗族村寨的文化风情和传统习俗,传递出青年男女对美好爱情的追求、向往和赞扬,表达彰显出传统文化的意韵之美、生命之美。

2.2.1“知”:以传统民族舞蹈为创作素材,彰显文化根性和地方特色

三江侗族琵琶歌因使用侗族工匠自制的琵琶伴奏而得名,侗语叫“嘎琵琶”,是一种自弹自唱的说唱诗歌艺术,是侗族人民弹奏琵琶时演唱的抒情民歌和叙事长歌的总称。三江侗族琵琶歌于2016年被列入列入第六批自治区级非物质文化遗产代表性项目名录。而在作品《侗听琵琶语》中,巧妙地将侗族舞蹈与琵琶歌融为一体,结合了侗族舞蹈的历史文化特征,以侗族古老的婚恋习俗——“行歌坐夜”这种独特的民族文化韵味所创作。“行歌坐夜”亦称“行歌坐月”。在侗语中被称为“鸟蓊”、“了令(nyaohnyamv)”或“了翁(nyaohwungh)”,又称行歌坐月、坐妹等,该习俗主要流行于榕江、黎平、从江,以及广西三江侗族自治县和龙胜各族自治县一带。青年人的恋爱场所称为“塘”,“嗡”即聚会,“塘”即地点或场所,合起来便是青年人聚集的地方。当地汉人称为“月堂”。侗族款词《六面阳规》说:“养女坐夜搓麻/养男走寨弹琵琶/我儿游到你的村寨/老人睡在床上莫说话/你儿游到我的村寨/我也一样闭嘴巴/火堂边排坐/月光下戏打/蹲在屋角/走过檐廊/头插鸡尾/耳吊银花/。”的记载。足见这种习俗作为侗族文化的重要组成部分,早已被学者和研究者所关注并记录。而由河池学院音乐舞蹈学院原创的侗族男女民族民间舞蹈作品《侗听琵琶语》正体现了典型多元广西地区侗族民族文化特色。作品《侗听琵琶语》结合侗族舞蹈的历史文化特征,扎根生活,充分利用了地方传统文化资源进行艺术创新,实现了少数民族优秀文化的创造性转化和创新性发展。

2.2.2“情”:独特的艺术表现形式和民族舞蹈语汇

“行歌坐夜”在侗族民间流传着许多与婚恋、歌唱相关的故事和传说,这些故事和传说往往以口头传承的方式在侗族社会中流传下来。在长期的农耕生活中,侗族青年男女通过“行歌坐夜”这种方式来结识伴侣、交流情感,逐渐形成了独特的婚恋文化和社交习惯,成为了侗族文化的重要组成部分。

作品《侗听琵琶语》选择了“侗族文化”与“行歌坐夜”的传统习俗作为艺术表现的对象和语汇,立足于侗族独特的民族形象,以小型叙事舞段的形式,将侗族青年男女在“行歌坐夜”中相识、相知、相恋的故事娓娓道来。

从民族形象的舞台化处理来看,巧妙运用了灯光、布景、道具等舞台元素,营造出一种既真实又梦幻的侗族风情画卷。其让观众仿佛置身于侗寨的夜晚,感受着那份宁静与和谐。布景上,皎洁月光下的火堂旁、山坡上等多处营造的情境,都精准地捕捉了侗族生活的环境特征,为舞蹈营造出浓郁的地域色彩和民族氛围。这些舞台形象都直观和忠实地展示了侗族人家原有艺术形象以及舞台化再现。

从民族符号的选取来看,舞蹈名称“侗听琵琶语”本身就蕴含了丰富的民族符号意味。“侗”字直接指向了舞蹈所表达的民族主体——侗族,一个以和谐共生、能歌善舞著称的民族;“琵琶”作为中国传统乐器之一,在侗族文化中同样占据着重要地位,它不仅是音乐的载体,还是情感交流的桥梁,象征着侗家人细腻的情感世界与对美好生活的向往。而“听琵琶语”,则寓意着观众将通过舞蹈这一艺术形式,聆听并感受侗族文化深处那些未言之语,体会那份独特的民族韵味与情感共鸣。

除了忠实于民族形象和原生态舞蹈语汇,编导还构筑了以民族文化传承为追求的舞蹈叙事。在作品中,编导分别处理了舞蹈和道具的关系、舞蹈体裁和叙事结构的关系,以及原生态舞动的舞台化转化的问题。编导主要使用了双人舞和群舞的舞蹈体裁,随着琵琶声的旋律,舞者以大幅度跳、跃、蹲、挫或旋转、翻扑、大蹦、仰腾等动态,将侗族男子在长久以来与大自然相依相畏的自给自足生活中形成的粗犷、勇猛、奔放、刚强、雄劲、彪悍、洒脱性格进行了淋漓尽致的彰显。

2.2.3.“意”:以艺术创作呼唤非遗舞蹈传承创新的思想内涵

在非遗舞蹈的保护和传承路径中,舞台民间舞创作因其艺术价值高和受众人群广,可以将非遗舞蹈之“活化石”以创新形态的艺术作品展示出来,并进一步提炼原有的民族形象和精神气质。《侗听琵琶语》通过舞蹈这一艺术形式,向世人展示了侗族舞蹈的魅力,传递了深刻的思想内涵与人文关怀。它不仅仅是在展示一种舞蹈技艺或文化现象,更是在呼唤人们关注非物质文化遗产的珍贵价值,呼吁社会各界共同努力,为这些文化遗产的传承与创新贡献自己的力量。舞蹈中的每一个细节、每一个情感流露,都在无声地诉说着这份呼唤与期待,让人们在欣赏美的同时,也能感受到一种责任与使命。

从“意”的角度来看,原创作品《侗听琵琶语》对侗族舞蹈符号、推动广西侗族民间舞蹈文化的发展、弘扬广西少数民族文化、讲好中华文明故事具有积极意义和价值。

3.结语

回顾广西舞蹈在“荷花奖”这一国家级舞蹈艺术殿堂中的辉煌历程,我们不仅见证了广西舞蹈艺术力量的逐步崛起与日益增强,更深刻认识到广西这片拥有得天独厚的自然地理环境和悠久文化传统的土地是舞蹈艺术创作提供取之不尽、用之不竭的灵感宝藏。一系列高规格、高水平的艺术赛事,如广西大学生艺术展演、“红绣球”广西舞蹈创作作品展演、广西音乐舞蹈比赛等,应运而生。其不仅为本土艺术人才搭建了展示才华的广阔舞台,更促进了舞蹈艺术领域内外的深度融合与协同发展,极大地激发了广西舞蹈艺术的无限潜能与创新活力,推动其不断向更高水平、更深层次迈进。尤为值得一提的是,广西舞蹈界在人才培养与艺术创新上屡创佳绩,艺术院校作为摇篮,不断孕育出新生代编导与舞者,他们以敏锐的洞察力捕捉时代脉搏,以独特的艺术视角诠释广西故事,为舞蹈艺术的发展注入了新鲜血液与无限可能。正是这多方力量的汇聚与合力,共同推动了广西舞蹈事业的蓬勃发展。笔者相信,在未来的日子里,广西舞蹈艺术将在传承与创新中继续砥砺前行,以更加独特的艺术语言讲述广西故事、传递中国声音。广西舞蹈艺术的明天,定将更加辉煌灿烂,闪耀在世界舞蹈艺术的殿堂之上。而这一切的希望,正是源自这片土地上所有舞蹈人共同奋斗、不懈追求的璀璨梦想。

文章来源:《尚舞》 https://www.zzqklm.com/w/wy/26862.html

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

- 《农业经济》论文投稿解析,难度指数四颗星,附好发选题!

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com