从“无我之境”到“有我之境”——探析“国潮”元素设计的发展变化

摘要: 本文从“有我之境”到“无我之境”角度出发,对“国潮”元素设计应用发展进行阐述。得出在当代消费浪潮背景下,“国潮”设计元素可从“有我之境”到“无我之境”升华,提供在当代“国潮”设计中的价值认知与应用策略,提高“国潮”文化的艺术价值。

关键词:有我之境;无我之境;国潮

“国潮”元素及相关概念解析

1.1 “国潮”元素的概念

自2018年“国潮”的出现,这股由中华优秀传统文化衍生的风尚,正日益受到年轻人的追捧,并成为他们生活的重要元素,逐渐改变着新一代年轻人的审美,越来越多的年轻人将“国潮”作为展现自我风格,表达生活积极态度的新方式。清华大学文创院公布的《国潮研究报告》指出,“国潮”为“国”与“潮”的深度融合。其中,“国”象征着中国、中国文化、中国品牌以及相关联的产品;针对“潮”的诠释虽各有见解,但普遍共识是它代表“潮流”,既囊括新兴的时尚动态,也涵盖人们追逐潮流的各类行动。“国潮”的核心要义主要涵盖两方面:一是国产品牌于当下彰显出时尚新风貌;二是外国品牌吸纳中国传统文化精髓,创新推出具备中国韵味的产品[1]。

1.2 “有我之境”到“无我之境”思想的解析

李泽厚在《美的历程》提出:什么事“无我之境”呢,并不是艺术家没有在其中注入感情,而是其感情是内隐的表达。它侧重于纯客观地描绘对象,以此承载和传递作家的思想情感与主旨立意。其精髓在于,虽无直接的情感抒发或思想表露,却通过自然景物的忠实呈现,极为清晰地映射出作家的生活境遇、精神世界与内心情感。与之相对,“有我之境”的要义已脱离对客观物象的精细描摹,转而聚焦于笔墨之中所蕴含的精妙且悠远的意趣。因此,画面无需拘泥于自然景物的繁复多样,核心在于如何依托特定的自然景物或形象,借助独特的笔墨韵味来传递艺术家内心的情感与思想。

2.“国潮”元素设计中“有我之境”到“无我之境”思想的融入

2.1福州茉莉花文创包装:从产品真实再现到人物情感注入

福建福州茉莉花有着丰富的历史文化底蕴,最早于汉代经丝绸之路从印度随佛教传入福州,南宋时福州人将西方观赏性质的茉莉花赋予传统东方茶叶的饮用属性,南宋的诸多文献提到了茉莉花熏茶的制作工艺。近代,茉莉花茶是中国独一无二的茶叶品种,随着民族工业兴起和时代的变迁,1872年,福州马尾罗星塔在世界航海图志上被命名为中国塔,当时,福州茉莉花茶、福州塔成为中国重要的标志。

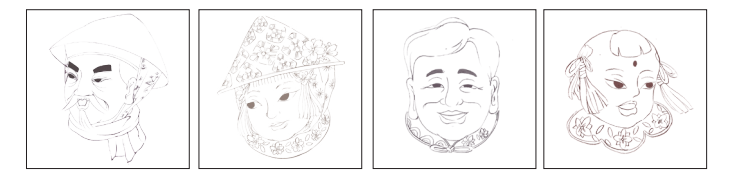

当代福州文化旅游产业的兴盛,特色的文旅融合产品蓬勃发展,茉莉花元素也成为塑造“地域文化形象”的代表。在福州喝茉莉花茶,将茉莉花茶带回家馈赠亲友,是来福州旅游打卡的方式之一。茉莉花茶的包装设计作为产品的视觉载体,对其形象和认知度起着至关重要的作用。20世纪80年代初,茉莉花茶包装的形态,多为铁盒桶装,或者塑料袋包装,包装上主要为传统的吉祥纹样,或者印刷真实的茉莉花照片以及茉莉花采摘场景照片,包装质朴(图1)。此类展示方式通俗易懂、最贴近售卖的产品。

图1 20世纪80年代初茉莉花茶包装

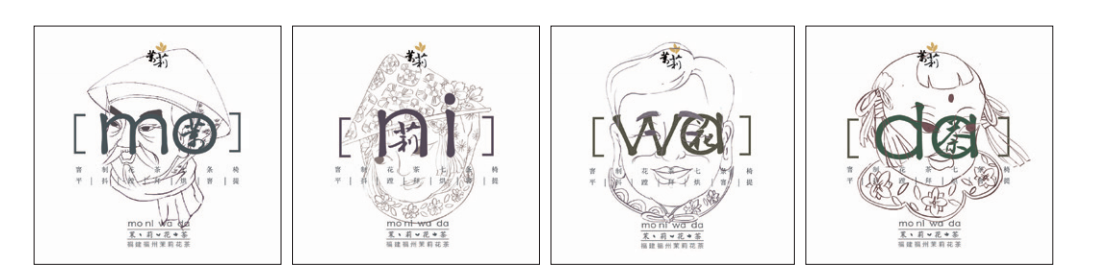

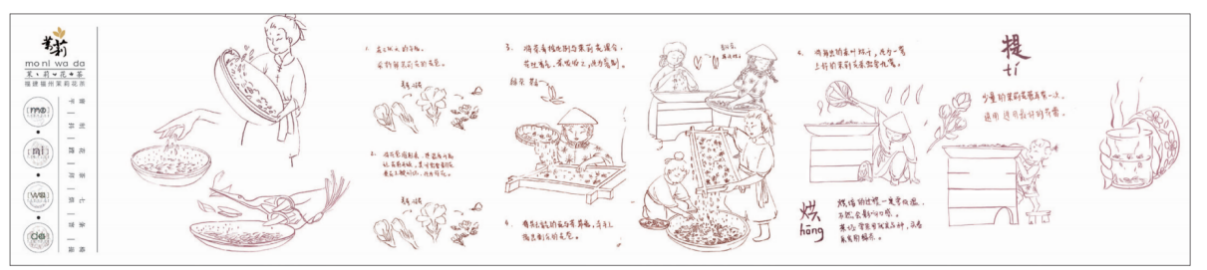

随着时代审美的变化,以及茉莉花茶消费群体的年轻化,“国潮”文化复兴,数字化技术的提升,当代茉莉花茶包装也经历一系列的演变,体现为由具象元素进行提取,并运用中国传统艺术手法表达,同步引入AR互动技术展示。例如,为强化福州茉莉花茶的本土文化属性,包装设计聚焦产业核心参与者——茶农、采茶女、茶商、卖茶女,采用朴实当地的人物形象,运用传统白描手法进行刻画,巧妙地将茉莉花的象征意义转化为承载文化的“人”的意象。(图2) 其次,为突出“福州作为茉莉花茶发源地”的核心信息,设计创新性地引入福州方言发音“mo、ni、wa、da”作为核心宣传语,其对应“茉莉花茶”的本地读音,并精准设计人物口型与之呼应(图3)。这种融合方言引导的听觉体验与口型呼应的视觉呈现的双重设计,从感官维度紧密关联了茉莉花茶与福建福州的地域身份,深刻体现了品牌的本土根源。再次,设计通过传统文化可视化传达产品价值:通过将茉莉花茶传统制作工艺转化为系列精细流程插画,并将其整合至产品包装内的说明书核心位置,实现了服务设计中无形流程的可视化呈现。作为包装配套说明材料的重要组成部分,这些插画能够系统地向消费者阐释茉莉花茶制作的服务流程体系。特别值得关注的是,在“制茶工艺解读”模块中创新性地引入了增强现实互动动画技术,该技术不仅直观展示了茉莉花茶完整的制作工序,更使消费者能够通过数字化方式沉浸式体验传统制茶工艺,从而深刻感知“福建福州茉莉花茶”所蕴含的丰富文化内涵,有效激发受众的情感认同与文化共鸣[2]。

图2 利益相关者:茶农、采茶女、茶商、卖茶女

图3 运用拼音“mo、ni、wa、da”作为宣传语

图4 福州茉莉花茶的制作流程

福州茉莉花茶的包装的演变,从20世纪80年代在包装印刷真实图片,客观描述对象,将茉莉花、采摘场景的还原,与“无我之境”的客观冷静表达方式相似,发展至现代选取饱满特征的茶农人物、福州方言、制茶流程三个具象元素进行提取,再运用白描、现代数字化手段意溢于境来表达产品的特性,营造其内涵与价值,是设计史情感化的注入,是“有我之境”的最佳展现。

2.2.德阳三星堆:以千年古韵引领国潮新风

博物馆作为城市文明的重要载体,不仅是展示历史与文化的场所,更是连接过去、现在与未来的桥梁。

作为20世纪20年代意外发现的重大考古遗址,三星堆的发掘工作揭示了其从新石器时代晚期延续至西周前期的文化序列。该遗址祭祀坑出土的文物群不仅颠覆了学界对中国青铜时代的传统认知,更成为具有全球影响力的考古发现。展览通过白描装饰、影像复原及模拟场景雕塑等多元艺术表现手法,系统性地展示了三星堆文明的生态环境、社会结构、都城建制、手工业水平与权力体系。其中“蜀土丰饶”展区以黑底白线的动植物纹饰为背景,通过“渔猎畜养”稻粟并作“饮酒之俗”“桑麻纺织”四组器物组合,生动再现了古蜀先民的生产生活场景;展区中央则集中陈列盛贮器、石器、酒器、炊器等大型陶器群,形成独特的艺术展示效果。“都城营建”展区运用沙盘与投影技术,精确还原了三星堆古城墙垣布局、水系网络、建筑基址以及祭祀区与祭祀坑的空间关系,直观呈现了古城的整体格局。在“黄金加工”“玉器制作”“青铜冶铸”专题展区,策展方以工艺流程圆雕为核心展项,采用金色与绿色为主色调,配合视频解说,从原料来源、制作工艺、材质分析、出土统计及典型器形等多维度对展品进行科学分类,并特别设置多组大型玉石原料供观众进行触觉体验[3]。

在“国潮”背景下,博物馆展示不局限于丰富多彩的展陈文物,还提取重点文物元素开发文创产品和品牌文创跨界。三星堆博物馆通过创新文创产品和互动体验,吸引游客关注与参与。博物馆推出的巧克力和棒棒糖等文创零食,结合了趣味性和文化内涵。游客在品尝零食前,还能体验文物修复的乐趣,如用金箔纸为“铜像”戴面具,或通过变色棒棒糖上的语音按钮了解古蜀文化。这些创意设计让文创产品更具吸引力,一经推出便广受欢迎。此外,三星堆博物馆还积极拓展跨界合作,与金典、吉利汽车、vivo等20多个品牌达成合作,推出了联名白酒礼盒和数字文创头像等产品,进一步扩大了文化影响力。

三星堆博物馆从一应俱到、多重艺术化手法的文物展示,向观众再现古蜀气象。继而将三星堆精妙的文化元素提炼出来,设计成创意产品,并创设互动体验,使设计师对作品内涵和意义的理解不再局限于冰冷的博物馆陈列,而是融入到受众者的日常生活中,成为其生活的一部分。在此内容中“无我之境”是通过艺术化展示手段让观众被动地接受文化信息,而“有我之境”则是通过创意设计和互动体验,主动引导观众将文化融入生活,实现从观看到参与、从被动接受到主动体验的转变。这一过程同样体现了“无我之境”到“有我之境”的发展,体现了文化传承与创新的深刻内涵。

2.3中国动画——从塑造典型形象到创造经典作品

2022年是中国动画诞生100周年。在这100年中,有众多精美动画片涌现出来,譬如《铁扇公主》《小蝌蚪找妈妈》《大闹天宫》《哪吒闹海》等,可以发现它们均塑造了众多经典艺术形象。其中,1961年诞生的《小蝌蚪找妈妈》可谓中国首部水墨动画片,真正达成了使齐白石的“画作”变得鲜活灵动的奇妙效果。本片通过精妙运用中国传统山水画的技法精髓,成功塑造了一系列栩栩如生的小蝌蚪艺术形象,这一艺术成就不仅令茅盾先生赞叹“名画真能动,潜翔栩如生”,更重要的是在中国动画艺术发展史上首次以视觉形式完美诠释了“气韵生动”这一重要的美学理念。20世纪60年代,上海美术电影制片厂制作的《大闹天宫》在追随当时审美潮流的同时,成功保留了性格鲜明的艺术神韵,塑造了一个集勇敢与活泼于一体的孙悟空形象,其惟妙惟肖的特点被几代观众深深铭记,并对后续的艺术创作产生了深远影响。画家张仃于1979年设计了著名的动画《哪吒闹海》,哪吒的动画角色与以往大有不同,其在彰显神性的同时又为其融入了人性,进一步体现了中国动画在艺术创新与文化传承上的独特魅力。

在“国潮”的文化背景下,当代动画电影的竞争力核心在于其承载的价值观念。创作者从古典小说、神话传说中汲取灵感,结合传统题材与新时代语境,以创新的表达方式贴近当代观众尤其是年轻群体。此类创作实践既彰显出文化自信的深厚底蕴,亦得益于科技发展所带来的助力。从20世纪的《大闹天宫》《哪吒闹海》,到近年来的《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》,孙悟空、哪吒的形象在时代变迁中不断演变,内涵被赋予新的诠释与价值。数字技术的进步革新了观影体验与形象塑造,但影片中艺术形象的深层内涵与成长叙事的主题始终未变,展现了传统与创新的深度融合。

纵观中国动画史上的经典形象,早期作品忠实继承传统技法,追求对经典的纯粹还原,去除主观情感干扰,遵循中国传统美学中“以形写神、形神兼备”的原则。随着时代发展,创作者开始突破传统模式,融入现代艺术语言、叙事手法和科技手段,赋予传统形象新的生命力与时代内涵。这种转变不仅体现在艺术形式的创新上,更反映在对传统文化的重新理解和个性化表达中。百年中国动画史从运用笔墨借鉴山水画技法,勾勒出维妙维肖的典型现象,发展至现代对典型形象进行挖掘,提炼,融合新的元素,推陈出新成功创造经典艺术形象,从单纯模仿传统技法到现代诠释,从复述经典故事到探索当代价值观念,从手绘到数字技术的全面应用,中国动画实现了传统与现代的深度融合,亦是从“无我之境”到“有我之境”的发展,创造出具有鲜明时代特色和文化深度的优秀作品,为中国动画的未来发展开辟了广阔空间。

“国潮”元素设计的发展策略

从古典诗歌创作的审美维度来看,“有我之境”作为一种艺术表现范式,其核心特征在于对主体情感特质的直接彰显;相较而言,“无我之境”则通过含蓄的表现手法,将主体的情感意蕴巧妙地投射于客体对象之中,这种艺术处理方式在中国古代文人的山水田园题材作品中表现得尤为典型。诗歌中的“有我之境”与“无我之境”是两种全然不同的艺术呈现模式。前者以情感为关键,多出现在抒情诗作里,情感表达直白且浓烈,多为直抒胸臆的情感话语;后者以景致为重点,常见于山水诗篇之中,情感表达含蓄且深沉,多为借景抒情的景物语言。这两种境界的不同,主要就体现在主人公情感色彩的显与隐之间[4]。前者注重情感的直接表达,后者则通过景物描写含蓄地传达情感,体现了诗歌意境的多样性。在设计领域,“有我之境”与“无我之境”的概念同样适用,展现了设计师情感表达的不同方式。而在“国潮”文化现象的背后,是文化自信的觉醒与提升。这种自信建立在中华文明深厚的文化底蕴之上。“收百世之阙文,采千载之遗韵”,中华文明的博大精深为文化自信提供了坚实的基础。然而,将传统文化元素简单地进行客观冷静、形式完美的展示,并不能真正体现“国潮”设计的内涵。真正的“国潮”元素不应只是传统符号的堆砌,而应在文化基础上进行创新设计,将独特的传统元素与传统文化融入潮流产品中,并与世界潮流文化相结合。通过利用世界潮流文化的通用性和普及性,创造出既富有中国特色又具有国际审美趣味的“国潮”产品,从而实现从“无我之境”到“有我之境”的升华。

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

- 《农业经济》论文投稿解析,难度指数四颗星,附好发选题!

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com