21世纪人工智能与舞蹈艺术融合发展的研究现状与热点分析 ——基于CiteSpace的可视化分析

【摘要】人工智能的发展为舞蹈艺术的保护、创作与教育开辟了新路径,同时引发了技术伦理与艺术本质等争议。文章基于文献计量学方法,借助CiteSpace对中国知网中21世纪以来人工智能与舞蹈艺术相关期刊文献进行可视化分析,探讨研究热点与学术前沿,提出相关见解,旨在为两者深度融合提供理论支持与实践参考。

【关键词】人工智能;舞蹈艺术;文献计量;体育舞蹈

自21世纪起,人工智能的飞速进步已经深刻地改变了艺术的创作方式和表现手法。作为表达人类情感和身体语言的关键媒介,舞蹈艺术正迎来与人工智能技术融合的创新变革。然而,该融合仍面临诸多挑战,如算法难以精准量化舞蹈的情感与文化内涵,技术与艺术本体的价值冲突日益显现,传统教学与智能教育之间的取舍亦亟待权衡。CiteSpace是基于Java开发的知识图谱可视化工具,采用集合论对文献数据进行标准化与量化处理,揭示知识单元间的关联,助力识别学科趋势与研究热点。本文运用CiteSpace对21世纪以来人工智能与舞蹈艺术的相关研究进行可视化分析,系统梳理融合脉络,挖掘创新热点与潜在趋势,为跨学科研究、艺术教育转型与文化产业升级提供理论支持。

1.数据来源与研究方法

本文以中国知网为数据源,利用高级检索构建公式:“主题 = 舞蹈 + 舞蹈艺术” AND “主题 = 人工智能 + AI + 数字化”,检索时间为2001年1月1日至2025年3月1日,共得文献703篇。为确保分析质量,限定为学术期刊,剔除作者信息缺失文献10篇,最终纳入339篇。结合CiteSpace与Excel,对发文趋势、核心作者、研究机构与关键词等进行系统分析,梳理研究现状与热点。

3.研究现状分析

3.1发文趋势分析

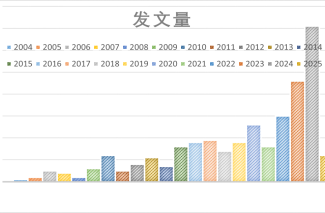

21世纪以来,人工智能与舞蹈艺术融合研究的发文量呈现出“波动上升—技术驱动爆发”的演变特征。2004—2010年为缓慢起步期;2011—2015年,受“互联网+”等国家战略推动,发文量逐步增长;2016—2019年进入平稳期,年发文量稳定在15篇以上;2020年起呈爆发式增长,受疫情催生的线上艺术需求与元宇宙等技术推动,发文量由2020年的26篇跃升至2024年的71篇。AI舞蹈研究在技术革新与社会需求双重驱动下逆势上扬,凸显出技术突破、政策支持与社会需求对该跨学科领域的协同推动作用(图1)。

图1 21世纪人工智能与舞蹈艺术研究文献年度分布趋势

3.2研究作者分析

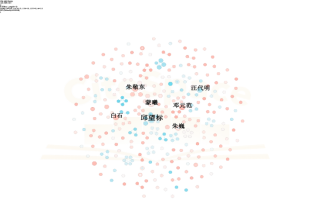

将符合条件的文献导入CiteSpace,时间设为2001年1月1日至2025年3月1日,节点类型为“author”,时间切片为“1年”,生成人工智能与舞蹈艺术研究的作者合作网络图谱(图2)。结果显示,节点数N=295,连线数E=151,网络密度D=0.0035,表明该领域研究者间合作较为松散,尚未形成稳定的研究团队。

图2 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域发文作者合作图谱

3.3研究机构分析

在保持其他参数不变的前提下,将节点类型设为“Institution”,生成机构合作网络图谱(图3)。结果显示,机构间连线稀疏,缺乏明显合作集群,与作者合作网络特征一致,反映该交叉领域协作程度有限。图谱显示,师范类院校占据多数,显示其在该研究领域的主体地位。

发文量排名前列的机构依次为贵州大学(12篇)、北京舞蹈学院、华中师范大学、江苏师范大学和西藏大学等。其中师范类高校占据多数,表明人工智能在舞蹈教学中的应用受到高度关注(表1)。

图3 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域发文机构合作图谱

表1 研究文献发表数量前11的机构

| 序号 | 机构 | 篇数 |

| 1 | 贵州大学 | 12 |

| 2 | 北京舞蹈学院 | 8 |

| 3 | 华中师范大学 | 5 |

| 4 | 江苏师范大学 | 4 |

| 5 | 西藏大学 | 4 |

| 6 | 东北师范大学 | 4 |

| 7 | 吉林艺术学院 | 4 |

| 8 | 浙江工业大学 | 4 |

| 9 | 华东师范大学 | 4 |

| 10 | 新疆艺术学院 | 4 |

| 11 | 南京体育学院 | 4 |

4.研究热点与趋势分析

4.1关键词共现分析

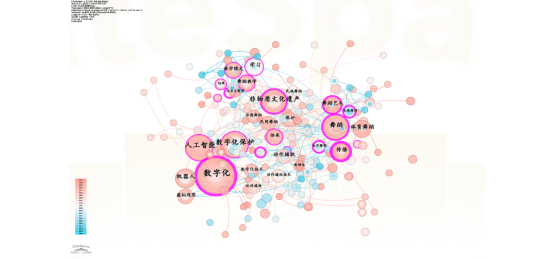

关键词共现分析通过统计关键词频率及其时间关系,构建学科发展的动态认知图谱。本研究将节点类型设为“Keywords”,最小词频阈值设为3,生成关键词共现图谱(图4)。结果显示,共有295个关键词节点,节点大小与词频和重要性正相关;图谱中共形成361条连接线,连线密集度反映关键词间的关联强度与中心性,表明该领域研究内容丰富、内在联系紧密。

图4 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域关键词共现图谱

关键词频次反映其在研究中的重要性,中心度衡量其在网络中的连接作用与影响力。根据通用标准(中介中心性≥0.1)可判断关键词影响程度。

在关键词频次中,“数字化”(39次)居首,其次为“数字化保护”(20次)、“人工智能”(19次)、“非物质文化遗产”(17次)、“舞蹈”(14次)与“机器人”(10次),表明人工智能在非遗舞蹈数字化保护中的研究热度较高(表2)。

在中心性排名中,“传播”(0.46)与“数字化”(0.41)位列前茅,“舞蹈”(0.37)、“教学”(0.36)、“舞蹈艺术”(0.35)、“数字舞蹈”(0.35)、“非物质文化遗产”(0.33)、“电视舞蹈”(0.32)及“数字技术”(0.31)紧随其后,“影戏表演”“教学模式”等关键词中心度也均高于0.1(表3)。这一结果表明,人工智能在舞蹈艺术的传播、教学与非遗保护中正受到广泛关注。

表2 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域研究文献中频次前16位关键词

| 序号 | 关键词 | 频次 | 中心度 | 年份 |

| 1 | 数字化 | 39 | 0.41 | 2007 |

| 2 | 数字化保护 | 20 | 0.14 | 2006 |

| 3 | 人工智能 | 19 | 0.12 | 2017 |

| 4 | 非物质文化遗产 | 17 | 0.33 | 2006 |

| 5 | 舞蹈 | 14 | 0.37 | 2007 |

| 6 | 机器人 | 10 | 0.07 | 2005 |

| 7 | 体育舞蹈 | 9 | 0.03 | 2006 |

| 8 | 学习 | 9 | 0.11 | 2006 |

| 9 | 传播 | 9 | 0.46 | 2007 |

| 10 | 舞蹈艺术 | 8 | 0.35 | 2006 |

| 11 | 动作捕捉 | 8 | 0.04 | 2009 |

| 12 | 保护 | 6 | 0.07 | 2010 |

| 13 | 虚拟现实 | 6 | 0.04 | 2006 |

| 14 | 教学模式 | 6 | 0.15 | 2019 |

| 15 | 舞蹈教学 | 6 | 0.11 | 2011 |

| 16 | 传承 | 6 | 0.15 | 2017 |

表3 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域研究文献中中心性前19位关键词

| 序号 | 关键词 | 中心度 | 频次 | 年份 |

| 1 | 传播 | 0.46 | 9 | 2007 |

| 2 | 数字化 | 0.41 | 39 | 2007 |

| 3 | 舞蹈 | 0.37 | 14 | 2007 |

| 4 | 教学 | 0.36 | 2 | 2015 |

| 5 | 舞蹈艺术 | 0.35 | 8 | 2006 |

| 6 | 数字舞蹈 | 0.35 | 3 | 2009 |

| 7 | 非物质文化遗产 | 0.33 | 17 | 2006 |

| 8 | 电视舞蹈 | 0.32 | 3 | 2006 |

| 9 | 数字技术 | 0.31 | 2 | 2012 |

| 10 | 影戏表演 | 0.16 | 1 | 2019 |

| 11 | 教学模式 | 0.15 | 6 | 2019 |

| 12 | 传承 | 0.15 | 6 | 2017 |

| 13 | 培养 | 0.15 | 3 | 2010 |

| 14 | 数字化保护 | 0.14 | 20 | 2006 |

| 15 | 网络 | 0.13 | 1 | 2007 |

| 16 | 人工智能 | 0.12 | 19 | 2017 |

| 17 | ai+教育 | 0.12 | 1 | 2021 |

| 18 | 学习 | 0.11 | 9 | 2006 |

| 19 | 舞蹈教学 | 0.11 | 6 | 2011 |

4.2关键词聚类分析

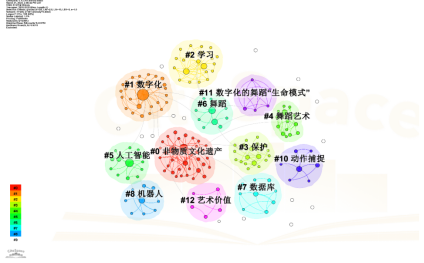

关键词聚类分析有助于识别主要研究主题与子方向,揭示领域整体结构与核心议题。聚类模块值Q>0.3说明网络结构具有显著性,平均轮廓值S>0.5表明聚类合理,S≥0.7则聚类效果优良且具说服力。本研究聚类结果显示,Q=0.8912,S=0.9753,表明聚类结构显著、结果合理。图谱(图5)共形成12个聚类,其中#9因规模较小不具研究意义,核心聚类包括:#0非物质文化遗产、#1数字化、#2学习、#3保护、#4舞蹈艺术、#5人工智能、#6舞蹈、#7数据库、#8机器人、#10动作捕捉、#11数字化的舞蹈“生命模式”、#12艺术价值。

结合聚类标签与高频关键词(表4),可归纳出该领域研究主要集中在三个方向:技术赋能的传统舞蹈保护与传承(#0、#3、#10);人工智能与舞蹈教育融合创新(#1、#2、#5);数智技术驱动的舞蹈创作表达与艺术价值(#4、#6、#7、#8、#11、#12)。

图5 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域关键词聚类网络图谱

表4 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域关键词聚类表

| 聚类号 | 聚类标签 | 节点数 | 紧密程度 | 年份 | LLR标签数值前3关键词 |

| 0 | 非物质文化遗产 | 34 | 1 | 2013 | 非物质文化遗产; 数字化保护; 动作捕捉技术 |

| 1 | 数字化 | 27 | 0.906 | 2019 | 数字化 ; 运动捕捉; 舞蹈教学 |

| 2 | 学习 | 21 | 0.977 | 2013 | 学习; 体育舞蹈; 实践 |

| 3 | 保护 | 20 | 1 | 2019 | 保护; 传承路径 ; 河北 |

| 4 | 舞蹈艺术 | 14 | 0.974 | 2010 | 舞蹈艺术; 舞蹈游戏; 电视舞蹈 |

| 5 | 人工智能 | 13 | 0.963 | 2021 | 人工智能; 教学模式; 教学评价 |

| 6 | 舞蹈 | 12 | 0.965 | 2015 | 舞蹈; 传播; 动捕技术 |

| 7 | 数据库 | 9 | 0.997 | 2014 | 数据库; 中国民族民间舞蹈音乐; 分类 |

| 8 | 机器人 | 9 | 1 | 2011 | 机器人; 仿真; 产品设计 |

| 10 | 动作捕捉 | 7 | 0.979 | 2011 | 动作捕捉; 民族舞蹈; 三维数字化 |

| 11 | 数字化的舞蹈“生命模式” | 6 | 0.988 | 2005 | 数字化的舞蹈“生命模式”; 舞蹈新媒体; 共享 |

| 12 | 艺术价值 | 5 | 1 | 2024 | 艺术价值; 舞蹈创作; 数智时代 |

4.2.1技术赋能的传统舞蹈保护与传承

人工智能为民族舞蹈的数字化保护与传承提供新手段。如动作捕捉可建立舞蹈数据库,结合GAN修复历史影像,实现动态归档;河南卫视《唐宫夜宴》通过虚拟现实重现唐代乐舞,展现技术激活文化遗产的当代表达力。

4.2.2人工智能与舞蹈教育融合创新

人工智能推动舞蹈教育向个性化、智能化发展。如基于Unity的虚拟教室突破时空限制,Kinect采集学生动作生成个性化训练,提升教学效率和互动性,助力教育模式变革。

4.2.3数智技术驱动的舞蹈创作表达与艺术价值

技术层面,如动作捕捉与LSTM等可生成舞蹈动作,为创作提供灵感;虚拟现实构建沉浸式舞台(如2025春晚《伊人》),拓展艺术呈现;技术复现古典舞蹈轨迹,在游戏中打造可穿戴数字文物,实现古典艺术的“数字永生”。艺术价值层面,AI拓展创作边界,却因依赖数据被质疑“非原创”。聚类#12反映技术与艺术间的张力,显示出学界呼吁在算法生成与人文价值之间寻找平衡。

4.3关键词突现分析

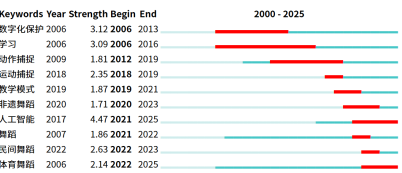

“突现强度”(Burst Strength)反映关键词在特定时期的活跃程度与发展趋势。经突现词分析,识别出突现性最强的10个关键词,详见图6。

图6 21世纪人工智能与舞蹈艺术领域关键词突现图

早期(2006–2016年)研究聚焦于舞蹈的数字化保护与学习,动作捕捉技术(2012–2019年)推动舞蹈动作的精准记录,2018年后被运动捕捉技术进一步拓展。2019年起,研究重心转向教学模式与非遗舞蹈,显示数字化正向教育与文化传承深入渗透。2021–2025年进入智能化创新阶段,人工智能成为最强突现词,标志研究迈向深度融合,主要涉及舞蹈、民间舞蹈与体育舞蹈等方向(图6)。其中,人工智能突现强度最高(4.47),学习(3.09)持续时间最长(11年),数字化保护(3.12)等关键词显示出其在舞蹈保护与教学中的研究价值。

值得注意的是,人工智能同体育舞蹈(2.14)显示出当前的突现趋势,代表着未来人工智能与舞蹈艺术的研究热点方向。

5结论与建议

5.1 AI介入下的舞蹈艺术革新与规范建构

人工智能正深刻改变舞蹈的保护、创作与教学方式,尤其在非遗数字化、智能教学与创作模式转型中表现突出。但技术应用也引发了伦理模糊、人文价值弱化等问题,挑战传统艺术评价体系。未来应探索“人机共创”路径,将舞者即兴与AI算法结合,提升创作灵性;完善AI辅助创作的权属划分机制,推动“作者-算法”联合署名体系建设;同时推进舞蹈数据库建设,引入区块链加密技术,确保文化资源的安全存证与共享利用。

5.2 跨界合作不足下的研究协同困境与破局路径

当前AI与舞蹈研究虽持续推进,但研究团队分散、合作薄弱,缺乏稳定的核心作者群和跨机构协作。技术研发机构与表演团体参与不足,跨学科整合仍存障碍。建议建立“智能舞蹈技术协作平台”,联合艺术院校、工科高校与文化单位,围绕关键课题组建联合团队,实现教学、算法与传播的有机协同,推动从“孤立研究”走向“系统合作”。

5.3 体育舞蹈:智能化融合发展的关键前沿与战略高地

体育舞蹈因其动作程式化和竞技特性,与AI在动作捕捉、姿态识别等方面高度契合,具备智能训练、精准评估和创意编舞等广阔应用空间。本研究首次明确指出体育舞蹈是未来融合研究的重点方向。为推动该领域发展,建议:一是加大政策与资金投入,推动产学研协同攻关;二是构建“AI+体育舞蹈”跨学科中心,实现从算法开发到教学实践的全链条协同;三是加快成果转化,支持研发智能训练系统、辅助评审平台和沉浸式教学场景,提升我国体育舞蹈的全球影响力和产业竞争力。

文章来源:《尚舞》 https://www.zzqklm.com/w/wy/26862.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com