创新创业导向下视觉传达设计专业教育改革研究

摘要:在数字技术与创意产业深度融合的背景下,创新创业导向下的视觉传达设计专业教育发展已成为推动教育模式改革与产业价值重构的关键议题。本文从价值逻辑、方法论框架及实施路径三个维度出发,探讨创新创业导向下的视觉传达设计专业教育如何同时回应产业智能化转型的需求、契合国家创新驱动战略的方向,并满足职业发展的可持续性诉求。研究主张以实践与理论的动态平衡为基础的认知框架,通过跨学科知识融合机制突破传统专业壁垒,在市场需求的适配性与个体创造力激发的张力中寻求平衡。具体实施路径方面,提出重构课程模块以强化创新思维训练,搭建产学协同生态促进知识迭代,并完善竞赛成果孵化路径以激发创新创业的内驱力,从而形成教育系统与产业生态的良性互动机制。

关键词:视觉传达设计专业;创新创业教育;人才培养模式;产教融合

在数字化浪潮深度重塑艺术生产范式的历史进程中,视觉传达设计专业教育正经历着本体价值与育人逻辑的双重转型。面对生成式AI技术对创意产业链重构的压力,传统教学模式中线性递进的课程架构已难以适应跨界融合的产业需求,这不仅体现在技术工具迭代带来的技能断层危机,还反映出艺术思维培养与商业转化路径之间的系统性错位。当前教育生态中,机械叠加的“课程模块”与碎片化的实践平台,既未能构建应对智能媒介革命的认知框架,也未能激发创新主体对市场痛点的价值感知。本研究基于复杂适应系统理论,旨在构建“元认知培育-技术素养迭代-商业基因植入”三维育人模型,通过引入动态知识图谱构建、虚实联动的项目化训练场域以及风险共担的成果孵化机制,推动视觉传达设计教育从封闭的能力培养体系向开放的创新生态系统转型,实现创意人才从技术执行者向价值创造者的范式跃迁。

一、创新创业导向下的视觉传达设计专业教育改革的必要性

(一)适应数字时代视觉创意产业升级需求

在数字技术集群深度重构产业生态的背景下,视觉传达设计专业教育迫切需要构建与创意经济转型相适配的人才培养范式。新兴技术体系对视觉语言的生产逻辑与传播路径带来了系统性的变革,单一的技能传授模式已难以满足产业对复合型创意人才的需求。通过有机嵌入创新创业教育模块,可以培养学生驾驭智能化工具的应用能力与多维交互设计思维,使其具备将视觉叙事从平面介质向多模态场景迁移的整合创新能力。这一教育导向不仅增强了设计主体对用户体验迭代的敏锐洞察力,还通过价值创造思维的浸润,推动视觉创意服务突破表层信息传递的局限,转向构建品牌文化认同与消费场景增值的深层价值体系[1]。

(二)响应国家创新驱动发展战略政策导向

在创新驱动发展战略深入推进的大背景下,视觉传达设计专业教育肩负着培养创新型人才的时代使命。该专业通过系统融入创业思维的培育与创新实践机制,其人才培养范式与创新政策体系紧密耦合:既在数字创意产业升级层面强化文化生产力的内生驱动,又在文化传播维度构建起传统美学与现代设计的价值转换通道。此类人才的培养不仅突破了行业同质化竞争的桎梏,通过差异化设计策略提升本土文化产品的话语权,还在文化产业链重构过程中形成了创新要素的聚合效应。教育创新通过激发设计主体的原创动力,既服务于供给侧结构性改革的实践要求,又为文化软实力的国际传播效能提升提供了专业化的解码路径,充分彰显了高等教育与创新战略的协同进化逻辑。

(三)满足学生职业竞争与可持续发展需求

在智能化技术深度渗透的背景下,创新创业导向下的视觉传达设计专业教育重新构建了职业竞争力的生成逻辑,使人才培养范式从工具理性转向价值创造维度。当算法程序逐步接管基础性设计生产时,行业对从业者的需求已经突破了技术操作层面,转向战略决策、商业洞察与创新整合等复合能力领域。该培养模式通过植入用户价值分析框架、商业模式推演路径和风险管理决策机制,促使学生形成“需求锚定—价值转化—系统交付”的闭环认知架构。这一复合型能力体系既能在横向维度拓展就业市场中的议价空间,使毕业生胜任品牌策略师、用户体验架构师等新兴岗位;又能在纵向维度构筑持续进化动能,通过创业试错机制培养对技术更迭的敏感度与跨界资源整合能力,从而实现从岗位适配者向行业规则重构者的身份转变,形成个体发展轨迹与产业变革周期的共振,进而实现可持续发展的范式。

二、创新创业导向下的视觉传达设计专业教育改革原则

(一)实践能力与理论素养协同发展原则

本原则主张在视觉传达设计专业教育体系中构建实践与理论的动态耦合关系,通过双向渗透机制实现学科本质的深度开掘。在理论维度,培养课程应以视觉语义解码、文化传播机理和创新方法论为核心,系统构建跨学科的知识体系,培养学生的批判性思维和审美判断力;在实践层面,应创设贴近产业语境的项目化训练场域,强化设计转化能力与商业逻辑认知。二者协同发展要求突破传统教学范式,构建“理论浸润实践—实践反哺理论”的双向建构模式:理论课程通过情境化研讨、概念推演等互动方式激活知识迁移,实践教学则借助元认知训练促进经验向学理的升华[2]。这种协同性体现在课程体系的多维重组上,既需在视觉叙事课程中整合传播学原理与媒介技术应用,又要在设计策略训练中贯通创意生成与价值评估体系,从而形成学术深度与创新效度相统一的人才培养闭环,使学生在知识应用与理论创新的辩证关系中构建可持续的创业竞争力。

图1 湖北工程学院新技术学院视觉传达设计专业学生正在进行设计实践

(二)学科交叉与行业前沿动态融合原则

学科交叉与行业前沿动态融合原则强调在知识生产的维度内构建多学科交叉渗透的开放系统,通过系统整合艺术学、信息工程学及管理学的核心方法论,形成支撑视觉创意创新的跨域知识网络。本原则要求建立学科边界消解与重构机制,动态追踪新兴技术集群对视觉传播范式的影响轨迹,并将技术迭代规律转化为教学更新的内生动力。在课程构建方面,需实现技术工具与创意方法的协同演进,既注重多学科知识体系的立体编织,又强化产业变革趋势的预判性融入,确保专业教育具备解决复合型问题的思维深度,并能够形成应对行业不确定性的敏捷响应能力。这种融合机制通过重构课程逻辑的时空序列,使跨学科对话成为创新要素的孵化器,行业动态转化为知识生产的导航仪,最终形成具有自我进化能力的教育生态系统。

三、创新创业导向下的视觉传达设计专业教育改革策略

(一)构建“项目制+模块化”双创课程体系

高校视觉传达设计专业应立足产业转型特征,将课程体系解构为创意孵化、技术实现与商业转化三大核心模块,建立课程内容与产业实践的映射关系。通过校企协同开发项目资源库,并依据行业标准设定模块化课程集群,实现课程模块与商业项目的动态耦合。教学团队应构建项目驱动型教学模式,按照“需求诊断-方案构建-实施验证”的闭环路径,引导学生完成设计思维具象化过程,借助多维评价体系推动方案的迭代演进,形成全流程设计能力培养机制。

课程模块的动态调整机制需建立产业反哺教育的传导路径,通过组建产教联合督导组,对模块内容进行周期性诊断与重构。重点强化模块间的协同效应,在品牌战略课程集群中贯通市场洞察与视觉传达的关联维度,于数字传播课程体系中建立数据逻辑与视觉表达的交互框架[3]。构建模块更新预警机制,及时置换技术代差明显的课程内容,重点开发智能设计工具应用、循环经济视域下的设计伦理等前沿模块,形成具备自进化特征的课程生态系统。

教学过程中应着力构建跨域协同能力培养范式,通过组建跨学科项目组破解复杂商业命题。在文化创新项目实践中,有机整合传播策略、媒介技术与艺术表达等知识模块,要求学生在商业逻辑框架下完成从概念生成到价值实现的系统化作业。

(二)深化校企合作搭建产教融合实践平台

1. 构建校企联合项目工作室制度

在校企协同育人机制创新方面,应着力构建产教深度融合的项目工作室运行模式。校企双方需整合资源共建实体化项目工作室,以产业需求为导向,推动真实项目的孵化与人才的双向赋能。通过建立“需求对接-项目筛选-任务分解-过程管控”的规范化流程管理体系,重点聚焦品牌视觉系统迭代、数字媒体交互设计及动态视觉呈现等前沿领域,搭建校企双导师协作机制,帮助学生经历从需求研判、概念构思到技术实施、方案优化的全链条实践。工作室运营中,应强化动态调节机制,既要求学生在固定周期内完成全流程任务,又通过阶段性成果答辩与商业价值评估,培养其应对市场变量与技术创新挑战的复合能力。

2.建立行业需求驱动的课程动态调整机制

依托校企共建的产业研究院架构,构建技术演进与职业能力发展的动态监测模型,形成三层级联动响应机制。第一阶段聚焦企业端岗位图谱与技术规范的周期性更新;第二阶段推动需求解构与课程转化机制,将行业前沿领域,如多维动态视觉构建、数字孪生界面设计等,转化为模块化教学单元;第三阶段实施课程体系重组工程,通过产教融合委员会将产业参数嵌入教学目标、项目实训与能力评估体系。同时,建立产教双轨反馈系统,校企协同开发课程标准与教材体系,确保每学期不低于20%的实训内容进行动态置换[4]。配套建设智能课程管理中枢,实时抓取行业数据流,通过机器学习算法生成课程迭代预案,重点培养学生的技术迁移能力与颠覆性创新思维,实现人才培养供给链与产业需求端的动态耦合与同步推进。

3.推行双师型师资队伍的深度交互培养计划

构建“引智入教”与“浸产强师”双向联动的师资培养体系,通过企业资深设计师驻校执教与专业教师周期性参与产业实践的双向渗透机制,突破传统校企合作的表层互动。驻校导师需承担项目化课程模块设计与创新实践指导,教学内容应延伸至商业设计思维的培养与行业标准的转化;院校教师则应深入企业真实项目运作,通过全程参与产品研发,形成可迭代的教学方法论。特别要建立动态互聘机制,将企业技术骨干纳入教学督导体系,实施过程性评价,同时将教师的产业实践成果转化为职称晋升的硬性指标。校企协同创新平台应聚焦视觉传达前沿领域,联合开展智能设计系统研发、文化IP数字化转化等课题攻关,形成产教资源双向反哺的生态闭环,最终实现教育链与产业链的价值共振。

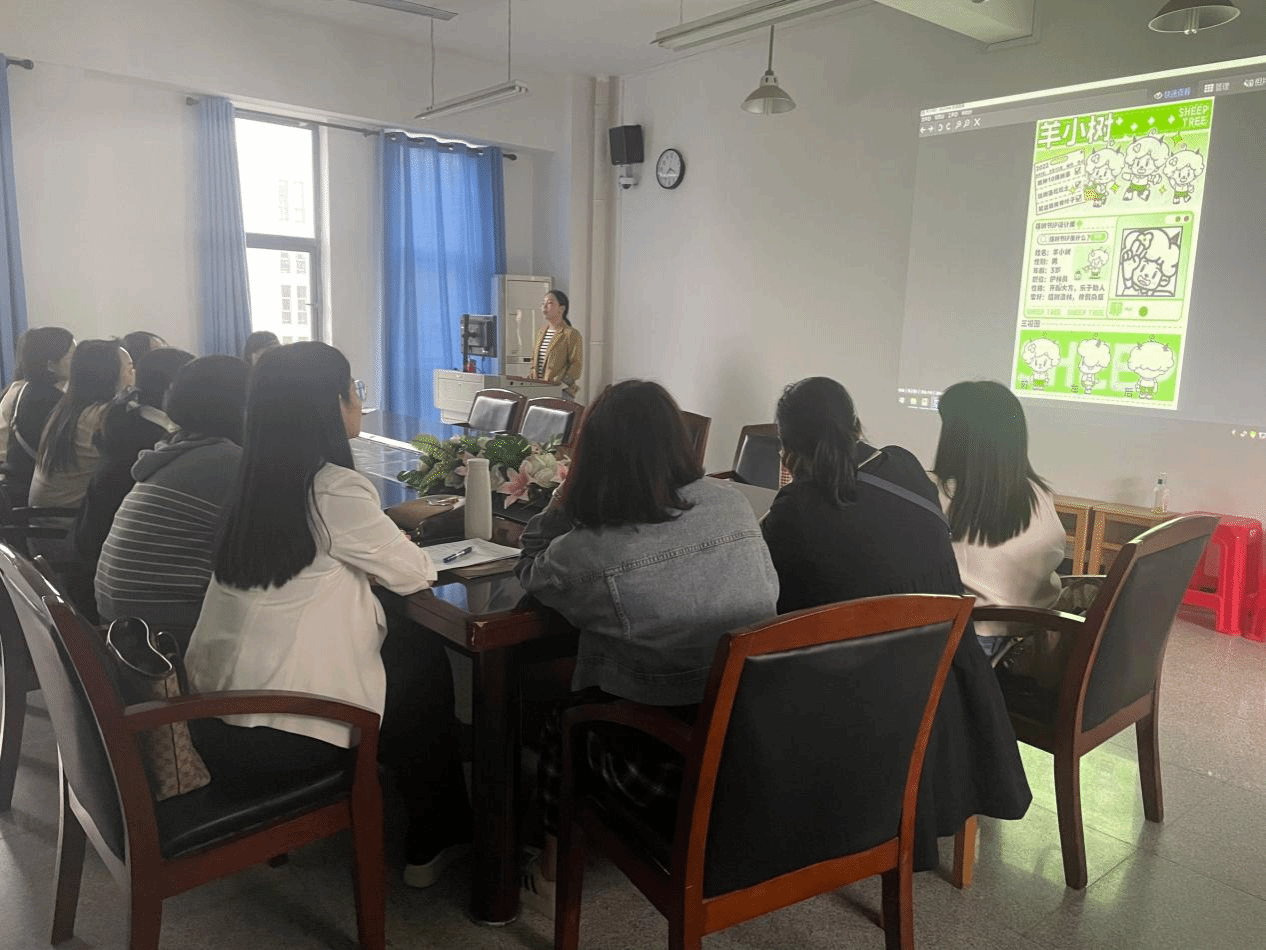

图2 湖北工程学院新技术学院视觉传达设计专业教研室举行教研活动

(三)以赛促创强化竞赛孵化与成果转化机制

在创新创业导向下的视觉传达设计专业教育中,高校需构建分层递进的竞赛培育体系,以目标导向为核心驱动创新能级的梯度跃升。基础层着重解构创意生成的认知边界,通过跨媒介叙事训练与批判性思维引导,培养非线性设计思维范式;发展层则需植入技术实现的双重验证机制,既要完成数字工具链的迭代应用,又要建立商业逻辑推演的场景沙盘;成熟层应搭建产学研协同的创新生态,将前沿设计语言与产业标准动态耦合,形成具备市场迁徙能力的价值转化模型。值得注意的是,高校还需整合跨学科专家资源,构建“社会效益-技术突破-产业适配”的立体化评估模型,通过动态反馈机制促使人才培养与行业变革形成双向互构的共生关系。

完善成果孵化支撑系统,形成“保护-开发-流通”全周期服务链条。设立创新项目培育专项基金,实施知识产权确权管理及商业化开发分级支持策略,针对不同成熟度的作品制定分层孵化路径。构建校际协同转化平台,整合原型开发、法律咨询与资本对接等专业化服务模块,重点强化概念方案的教学转化价值、产品原型的企业联动价值以及商业项目的投资孵化价值。搭建数字化成果转化生态,通过虚拟展厅、智能合约交易系统与衍生品协同开发接口,实现创意成果的多维价值释放。

深化赛事与教学体系的耦合机制,建立创新实践与知识生产的双向渗透模式。将竞赛成果纳入教学评价指标体系,构建实践成果与学术评价的等效认定机制,形成“问题发现-方案设计-实践验证”的闭环培养路径。建立动态知识萃取机制,通过赛事案例深度解构、创新方法论提炼及跨届次经验传承,将竞赛中沉淀的用户需求洞察、技术攻关经验与商业运营逻辑转化为可迁移的教学资源库。

四、结语

创新创业导向下的视觉传达设计专业教育改革,本质上是学科范式革新与产业生态重构的双向耦合过程。本研究通过构建多模态课程群落、搭建产学研用贯通式孵化平台、创设梯度化能力激发机制,实现了创意思维培育与市场转化效能的有机统一,从而使教育供给与行业需求形成动态适配关系。展望未来,高校应着力推动虚实融合技术背景下的教学模式迭代,构建政校企社四位一体的协同育人矩阵,促使视觉传达设计人才成为文化价值传播的载体,并转化为社会文化创新与产业迭代的战略支点,最终形成具有生态韧性的创意人才培养闭环系统。

文章来源:《新美域》 https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com