克孜尔石窟壁画在现代岩彩画中的应用研究

摘 要: 本文以克孜尔石窟壁画技法为研究对象,通过文献分析、材料实验与创作实践,系统探讨其与现代岩彩画的融合路径。研究聚焦壁画矿物颜料配方、分层涂色技法及冷暖对比色彩构成。通过分层叠加与干湿画法结合,显著提升作品色彩饱和度及三维层次感;借鉴壁画地仗层工艺、逐层渲染及保护涂层,适配现代载体,实现技法适应性转化;以第1-3窟壁画为案例复刻,结合几何图案精准勾勒、色块叠加,证实技法可增强岩彩画的历史质感与视觉冲击力。研究结论表明,克孜尔壁画技法通过生态友好材料与跨文化符号融合,解决了现代岩彩画色彩单一、层次薄弱的问题,为传统艺术当代化提供了技术支撑与创新范式。

关键词: 克孜尔石窟;岩彩画;艺术创新

克孜尔石窟壁画是世界文化遗产,其壁画技法因地域传统、文化内含与艺术表现的交融而独具特色。其创作既借鉴了中亚地区的艺术环境,也体现了汉代以来的大乘佛教艺术影响。其传统绘画技法主要包括矿物质岩彩的使用、分层叠加技法等,这些方法在历史上被广泛应用于宗教和世俗题材的壁画创作中。通过对克孜尔石窟壁画技法的研究,能够为现代艺岩彩画提供丰富的技法参考,此项研究不仅有助于弘扬传统艺术文化,更为当前岩彩画的复兴与创新提供了重要基础。

一、克孜尔石窟壁画概述

(一)克孜尔石窟艺术价值

克孜尔石窟最初在公元前2世纪至公元1世纪开始开凿,其壁画融合了中原文化、佛教艺术元素,形成了多元共融的艺术表现形式。壁画通过复杂的构图和生动的人物描绘,不仅反映了当时社会面貌,也传达了人们的生活状态和内心情感。技法上,使用线描与色块结合的方法,表现出细致的人物特征和动态感。例如,佛像的耳饰、服装褶皱以及手势的描绘,均表现出极高的工艺水平。同时,背景环境的处理也十分讲究,常通过自然景物与装饰性元素的融合,营造出一种超现实的氛围,使得画面具有更深层的文化内涵。克孜尔石窟壁画是古西域文化交流的重要载体,通过壁画中多样的题材,如神话传说及世俗生活场景,反映了各民族间的文化交融与思想碰撞。特别是在丝绸之路的背景下,这些艺术作品成为不同文化对话的物证,是研究古代社会风俗、人文精神的重要资源,对探究古代不同民族由地域分化走向统一融合的进程,揭示龟兹文化的多元一体性特征具有重要意义[]。

(二)绘画技法与色彩研究

克孜尔石窟壁画绘画技法,展现出兼具美学与实用性的特征。其技法主要包括色彩层叠、干湿画法等,同时通过岩彩的选用与调配实现色彩的多样性和丰富性,使得壁画在不同光照条件下展现出变化的视觉效果,增加了立体感与空间感。尤其在表现肌肤、衣物折皱等细节时,层叠同时结合轻薄透明的托色技法,产生了出色的光影表现。干湿画法常用于创造阴影与明暗对比。这一技法需要在特定湿度与温度下进行,确保颜色的融合与过渡自然,展现出的效果使作品栩栩如生,具有强烈的表现力。壁画构图多以对称与层次分明为主。在人物形象的排列上,多以中心出发,向四周延展,形成辐射状布局,增强了整体的和谐美感。动态与静态的结合使得作品在叙事上更具张力,能够有效引导观众的视线。

克孜尔石窟壁画的色彩构成与使用体现了独特的艺术风格与地域文化的深厚底蕴。其色彩使用强调了层次与对比,通过分层涂抹和晕染手法,使色彩的渐变和过渡更加自然。同时,结合了重色与轻色的配置方法,以便在视觉上形成鲜明的对比,突出主要人物与背景之间的层次关系。色彩组合上常采用“冷暖对比法”,生动表现出角色情感及故事情节。例如,红色和蓝色的搭配不仅提升了画面的视觉冲击力,更强化了情节的表达。此外,黑色和白色作为主要的轮廓色,具有极强的装饰效果,塑造出明确的边界与形象。色彩的使用上充分体现了象征意义,以特定颜色传达思想内涵。壁画常每种主色的使用比例会控制在总面积的30%到40%之间,其余则由辅助色和背景色构成,使视觉导向明确。

颜料配比方面,以红土与白土为基础,常用比例为5:3:2,即5份红土、3份白土、2份炭黑,其效果是在视觉上形成丰富的层次感。为了提高颜料的附着强度和流动性,添加适量的植物胶,通常浓度控制在5%-10%为佳。胶体在稀释时,与水的比例为1:10,从而形成适合的黏稠度,易于操作。在绘制方法上,采用层叠涂刷的方式,以保证色彩的深度和饱和度。初步用大刷子涂布底色,厚度约为1-2毫米,底层完全干燥后,再使用细毛刷进行详细的描绘,细节过程需要保持每层干燥,防止水分交融导致色彩混淆。在颜色的调配上,采用干燥研磨的方法,传统石磨可提高细腻度,延长颜色的持久性,与水的比例在调配时需控制,通常1:3的颜料与水比例适合于一般绘画,而特殊效果可依赖于浓稠度调整。

二、岩彩画的发展与现状

(一)岩彩画的起源与演变

岩彩这一古老而质朴的材质,作为绘画素材源自于原始人类的随意涂抹[]。其起源可以追溯至原始社会的洞穴壁画,特别是早期人类在自然环境中使用矿物颜料描绘出动物及自然景观,展示了对生存的思考与崇拜、展现了原始人类对色彩的运用和审美意识。岩彩画在汉代开始逐渐成熟,成为宫廷与宗教场所的装饰艺术。其使用的颜料大多源自矿物质,经过磨制、调和等工艺制作成浆状,与胶水结合,展现出鲜艳的色彩与长久的耐光性。唐宋时期,岩彩画与山水画、花鸟画等相互融合,表现技巧得到极大丰富,画面层次感和空间感得到提升。明清时代,岩彩画进入了繁荣的发展阶段,特别是在寺庙和道教文化中,岩彩的应用更为广泛。此时,艺术家们在改进传统技法的基础上,探索了更为复杂的表现手法与技法细节。同时,岩彩的调色技艺也趋于成熟,通过不同的矿物质配比,实现更为丰富的色彩效果。20世纪初,随着现代艺术的影响与中西文化的交融,岩彩画的表现形式出现了新的变化,艺术家吸收西方绘画元素,在风格上愈加多元化,探索新的表现技法和主题,使岩彩画不再局限于传统内容,成为凸显民族文化基因及传统艺术向现代转型的表征,岩彩画也由此成为当代文化交流、互鉴、共生、创新的艺术典范[]。

(二)岩彩画材料与技法

岩彩画是指用五彩的岩石研磨成粉,以胶质调和后绘制的作品,其特点是以明显的晶体颗粒呈现一种材质美,色彩稳定且耐光[

]。粘合剂的选择对岩彩画的成膜性能及附着力有重要影响。传统的粘合剂有蛋清、石灰和动物胶等。其中,蛋清作为天然粘合剂,其透明度高且能增强颜料的附着力;石灰则在干燥后形成坚固且防水的膜,适用于外部壁画;动物胶则用于细致的绘制,有很好的流动性。通常,粘合剂的用量控制在颜料的10%到20%之间,以保证绘画表现的灵活性。

基材方面,岩彩画多采用石头、泥土、木板和纸张,其中石头和泥土是传统的主要选择。这些基材具有良好的吸附性,有助于颜料的固着与持久。石材表面需进行打磨处理,以提高附着层的平滑度;泥土则应经过调配和晒干,形成适当的干燥程度,厚度控制在3-5毫米。在工具的选择上,常用的有毛笔、刷子和雕刻刀。毛笔一般选择狼毫或羊毫,以便实现细腻的笔触。刷子的种类较多,细毛刷适合于细节描绘,宽毛刷用于大面积上色。雕刻刀则可在颜料干透后进行边缘处理、刻画纹理,增加作品的层次感和质感。辅助材料如防水剂和定色剂也在岩彩画中被应用,能够有效防止颜料褪色和增添光泽。防水剂通常是在完成作品后进行涂覆,以提高耐候性;定色剂则可在绘画过程中添加,提升色彩的饱和度和稳定性。

三、克孜尔石窟壁画在现代岩彩画中的应用

(一)技法可行性分析

克孜尔石窟壁画采用的天然矿物质颜料,其色彩饱和度高,并且与岩石基质的粘结性强,展现出良好的耐久性。石窟壁画所用的氧化铁红、云母片和石膏等矿物质,能够在不同条件下保持其物理和化学性质的稳定,这为与岩彩画的融合提供了有效保障。尤其是氧化铁红,其优异的光照和湿度适应能力,使其在岩彩画的应用中更具适应性。克孜尔石窟壁画一般使用石头、泥土等天然基底,而岩彩画则可在布、纸、木等多种材质上施用,但其在石材基底上的效果更具可比性,选择与壁画相似的基底材质,能够最大限度地保持技法和色彩的相容性。岩彩画通常采用干刷、湿刷和喷涂等不同的技法,而克孜尔石窟壁画多采用重涂和层叠技法,在水分和色彩叠加上形成独特的纹理效果。通过实践表明干刷技法能够有效表现壁画的层次感,增强颜色的深度和纹理的细腻度。湿刷技法能够帮助岩彩画实现更高的颜料融合度,展现出如同壁画般的色彩层次。结合以上因素,在岩彩画中,矿物颜料的引入可以通过保持与传统壁画相近的色彩效果,增强作品的历史厚重感和文化传承价值,值得进行更深入的实验与实践,探索其在现代艺术创作中的具体应用潜力。

(二) 具体创作案例分析

在壁画技法的实际应用中,以第1窟至第3窟的壁画为蓝本进行色彩分析,提取主要的岩彩,如黄土、黑尘等,确保色彩的真实性与历史传承。所用的基材为高岭土与石膏混合的墙面,厚度控制在2-3厘米,以提供良好的附着力。绘制过程中,采用逐层渲染的技法,每层厚度约为1毫米,确保底层干燥后,方可进行上层绘制。为实现独特的色彩效果,使用了水溶性胶和天然矿物颜料的比例为1:3,增强了色彩的饱满度与层次感。技法分为三个主要环节:基础打底、图案绘制和保护涂层。基础打底采用稀释的胶水与岩彩调和均匀,使用宽幅刷均匀涂抹,确保表面平整。图案绘制环节,运用毛笔与硬毛刷结合,进行细节处理。具体图案的设计使用比例尺进行勾勒,确保准确;保护涂层施加于完成绘制后的24小时内,使用天然蜂蜡与植物油的混合物,防水并增加光泽,涂层厚度控制在0.2-0.5毫米,干燥后形成坚固的保护膜。以上步骤中,每个过程的环境温度与湿度均保持在20-25℃与40%-60%之间,以确保颜料的附着与干燥效果。使用矿物颜料进行调配时,其饱和度可提升至90%以上。同时,分层叠加的技法使得色彩层次丰富,尤其在红色和蓝色的运用上,能够呈现出更为鲜明的对比效果。

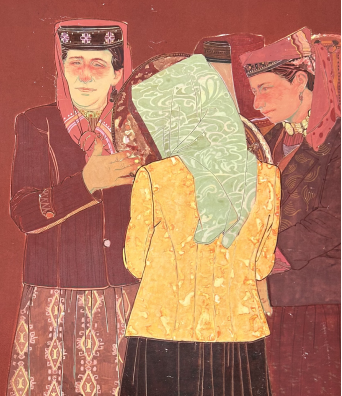

通过这套系统化的技法实践,克孜尔石窟壁画的传统技艺得到有效复刻,并在现代岩彩画创作中得以应用,充分体现了历史文化的延续与技法的创新。一方面,克孜尔壁画的色彩使用特征强调了岩彩画的鲜艳度与层次感,具体体现在采用矿物颜料及自然色料,通过调和和叠加技巧,打造出更为丰富的色彩效果(如图1)。传统壁画中的鲜明色块及结构分明的图案,能够提升岩彩画的视觉冲击力,使其在现代艺术表达中展现出强烈的文化韵味与历史感。另一方面,壁画技法在岩彩画中的应用,可能会改变绘画的传统方法。例如,采用漆画技法的移植,将细腻的线条和色块切换结合,预期增强了作品的细节表现力。同时,利用壁画的立体构成元素,可能会增加岩彩画作品的空间感和层次感,使画面更具动感与生命力。在创作流程中,壁画的的精细雕刻技术及图案布局逻辑,可以为岩彩画提供新的构图思路。具体来说,考虑到图案的符号意义和文化内涵(如图2),进行系统的设计,从而提升作品的主题表现力。此外,壁画技法中的表现形式,如泼墨与晕染,能引入岩彩画创作的技术手段,增加作品的表现张力,使其更具艺术感染力。总体而言,克孜尔石窟壁画技法在岩彩画创作中的应用,通过精湛的渲染手法、独特的布局构思及深厚的文化根基,具备产生跨文化交流与融合的能力,预示着未来艺术创作的多样性与新的艺术探索方向。

图1 孟文博 《丝路路生花》局部 纸本岩彩 180cm×97cm 2024年

图2 孟文博 《帕米尔鼓响东方》局部 纸本岩彩 185cm×130cm 2024年

四、结语

研究成果表明,克孜尔石窟壁画的绘画技法在岩彩画创作中具有显著的借鉴价值和应用潜力。克孜尔石窟艺术脱离了先前传播佛教的社会功能,而是转向一种与现代文化共生的传播方式[ 易善炳.克孜尔石窟艺术的现代传播表现与发展转向探析[J].中国民族美术,2024,(03):18-25.

]。通过对克孜尔石窟壁画的细致分析,提炼出多种传统的绘制方法,包括分层涂色、线条勾勒及图案填充等技法的系统应用。传播克孜尔石窟壁画技法的传统,与现代岩彩画相结合,实现技艺的传承与创新。丰富当代艺术创作的表现形式,保护和发扬民族传统文化。

文章来源:《新美域》 https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com