粤东印学文献的搜集与整理

佃介眉印 《世居义安》

符翕印 《德彝》

佃介眉印 《家在湖山之东》

【摘 要】篆刻艺术是粤东之瑰宝,历史悠久,名家辈出。虽史料散佚、研究尚浅,但文化内涵丰富,地域特色鲜明。山海相隔的特殊境遇,反令此地印学在文化交融中淬炼出独树一帜的艺术品格。韩愈治潮奠定文脉根基,符翕金石研究开学术先河,加之本土文人雅士的持续探索,共同促进了粤东篆刻艺术的繁荣发展。

【关键词】篆刻;粤东;文化交流;金石学

篆刻艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分,在粤东地区有着悠久的历史和独特的发展脉络。本文将从粤东印人谱系、印谱存佚状况、印学交往脉络三个维度,系统梳理粤东印学文献的搜集与整理成果,揭示这一地域篆刻艺术的文化内涵与历史价值。

粤东印人谱:从明代到近现代的艺术传承

粤东篆刻的历史可追溯至明代,首位有文献记载的篆刻人物是海阳(今潮州潮安)的夏宏(1570年前后在世)。《潮汕历代书画人物录》收录了关于夏宏的记载:作为隆庆四年举人,夏宏不仅官至福建诏安知县,更以文字学研究著称,著有《铭乾子》《篆谱》《字考》等书[1]。《四库全书总目》评价其《字考》“意在订六书之伪[2]”,显示出他对古文字的深厚造诣。尽管夏宏的印作未传世,但其《篆谱》被视为潮汕最早的篆谱,为粤东篆刻奠定了文字学基础。夏宏家族“三世科甲”的文化背景,使其学术影响辐射至潮汕地区,形成了早期篆刻与文字学相结合的传统。

清代嘉道年间,海阳布衣郑子方(号玉湖)以篆刻自给,与镇平举人黄钊等文人交往密切。郑子方的艺术生涯反映了粤东篆刻家以艺养身,同时保持与士大夫阶层的文化互动的典型生存状态。这种“布衣——士大夫”的交往模式,成为粤东印学发展的重要社会基础。

汕头开埠后,粤东篆刻进入新的发展阶段。郑心经(1843—1902)作为其中代表,有《鹧鸪吟馆诗抄》与自镌《印谱》传世。其篆刻“得力于文彭”,刀法秀劲,布局匀称,体现了明清文人篆刻传统在粤东的传承。

揭阳林伯虔(1848—1924)则展现了多艺兼修的特点,其自篆印“十岁能书古篆隶”透露出对书法的高度自信。他的篆刻风格超脱不凡,与绘画中八大山人的笔墨意趣相呼应。

潮州佃月汀(1852—1919)作为篆刻世家的开创者,不仅自身艺术精湛,更培养了其子佃介眉这一粤东篆刻巨匠。佃月汀的印作“小巧精细,印面整齐光洁”,其“汉瓦晋砖之室”的收藏传统,为佃介眉的金石研究奠定了物质基础。

近代以来,粤东印坛呈现出多元化发展态势。张铁生(1872—1949)原籍湖南,落籍潮州庵埠。其印风从黄牧甫入手,融合秦汉疏文密字之法,在潮汕独树一帜。

孙裴谷(1891—1944),其《裴谷山人铁笔》钤印本显示出篆刻与绘画的紧密联系,印作“放纵飞动,淋漓酣畅”,与他表现社会生活的绘画题材相呼应。

佃介眉(1887—1969),这位“凤城才子”幼承家学,后又培养了饶宗颐等文化巨匠。其篆刻主张“师古不泥古,贵在好简真、求传神”,既潜心秦汉古玺,又融入个人创造,形成泼辣雄健的艺术风格。《佃介眉书画篆刻选》等传世文献,不仅是艺术作品集,更是粤东印学理论的重要载体。

与此同时,陈镇庭(1898—1963)受吴昌硕影响,强调篆刻结构的参差错落与线条的粗细变化。王显诏(1902—1974)则“以章草入印之边款”,拓展了篆刻的表现形式。陈运彰(1905—1955)的朱文印“秀美规范,空灵呼应”,白文印取法汉印,工稳端庄。吴华重(1913—1975)善刻微型印章,晚年以甲骨文入印,展现了对传统文化的创造性转化。这些印人共同构成了粤东篆刻的多元景观。

粤东印谱存佚

印谱作为篆刻艺术的重要载体,承载着印人的创作成果与艺术理念。据《潮州艺文志》记载,明代夏宏的《铭乾子篆谱》是潮汕最早的篆谱,但已散佚无存[3]。饶宗颐先生考证,夏宏的著作实为《铭乾子》与《篆谱》二书,均未流传至今。

清代以来,粤东印谱的编纂逐渐增多。吕玉璜的《培兰堂印汇》四卷(1813年版)、郑心经的《印谱》(光绪年间成谱)、黄霖泽的《铭雀砚斋印存》(1895年成谱)等,均为重要的篆刻文献。其中,郑心经《印谱》“其章大小方圆,其字行楷隶篆,配置匀称,刀法秀劲”,体现了明清文人篆刻的典型特征。

孙淑彦先生在《潮汕篆刻》一书中列举了40多种印谱,为粤东印谱的整理作出了重要贡献[4]。其中,《宝籀斋印存》(1930年成谱)作为佃介眉的代表作,收录了其不同时期的篆刻作品,展现了他从师古到创新的艺术历程。

《印剩》及《印剩续集》(1966年成谱)则由吴华重、陈小桥协编,收录了佃介眉晚年的篆刻精品,成为研究其艺术成熟期的重要资料。

揭阳孙裴谷的《裴谷山人铁笔》钤印(1922年成谱,1924年增补)与《孙裴谷先生竹筋印存》(1994年印本),记录了这位岭东画家的篆刻成就,其以画入印的特点在印谱中得到充分体现。

王显诏的《王显诏铁笔》(1945年成谱)与《古沟印存》(1939年成谱),则展现了他重浑厚而强调秀劲、含蓄的艺术风格,特别是其以章草入边款的创新实践。

吴华重作为粤东近代重要的篆刻家与印谱编纂者,有多部印谱传世。《摩印室习作》(1972年成谱)、《任庐篆刻》《摩印室篆刻》(1975年成谱)等印谱,不仅收录了他的篆刻作品,还反映了他对甲骨文、《天发神谶碑》等不同艺术养分的吸收与转化。

值得注意的是,粤东印谱中还存在大量藏印类文献,如黄霖泽的《铭雀砚斋印谱》《铭雀砚斋印存》,陈运彰的《夷同印存》《证常印藏》,陈之初的《香雪庄藏印》等。这些藏印谱不仅反映了收藏家的艺术趣味,更保存了大量历代印章资料,为研究篆刻艺术的传承脉络提供了实物佐证。

然而,粤东印谱的散佚问题十分突出。除明代夏宏的《篆谱》外,清代吕玉璜的《培兰堂印汇》、陈宝瑜的《庋古阁篆刻日课》等均已失传。即使是传世的印谱,也多以钤印本形式存在,数量稀少,分散于各地博物馆与私人藏家手中,如《李宪章仿古堂印谱》藏于汕头李福光处,《王显诏铁笔》藏于揭阳市博物馆,《愚庐印存》藏于澄海许半愚后人处等。

印学交往网络

粤东印学的发展,离不开与外界的文化交流。清代符翕(1840—1902)与近代饶锷(1891—1932)作为两个关键人物,分别构建了不同时期的印学交往网络,推动了粤东篆刻艺术的发展。

符翕,字子琴,湖南清泉人,曾任阳山、潮州等地知县,是清末著名的金石书画家。他在潮州任职期间,与郑心经、杨国松、饶勋、王延康等本地名士交往密切,曾为杨国松“思补轩”画室题写横额,并由郑心经作跋,形成了文人合作的典范。符翕的篆刻风格对潮州影响深远,其《蔬笋馆印存》收录了为张之洞等政要所刻印章,水平极高。

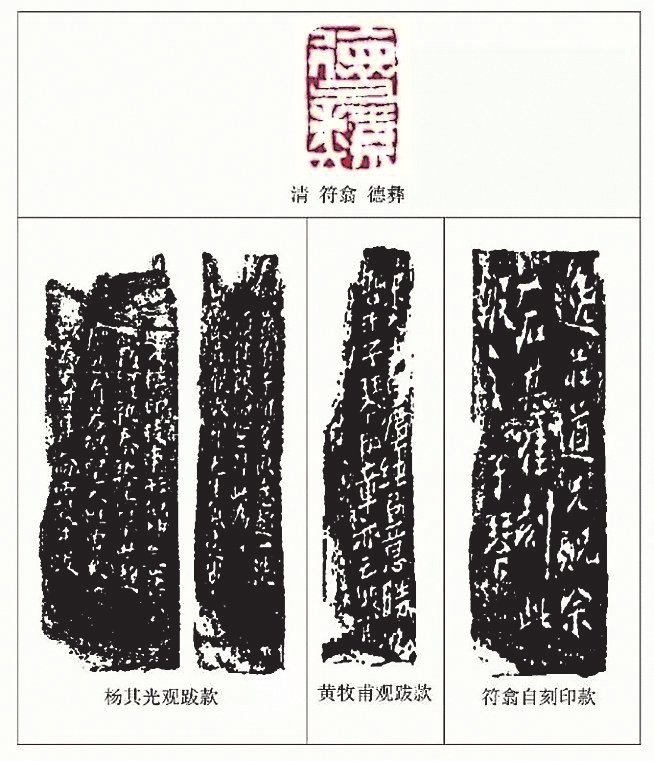

符翕与粤派篆刻创始人黄牧甫(1849—1908)的交往,更是粤东印学史上的重要事件。同治初年,符翕在安徽与黄牧甫交游,离别时作《皖上留别黄牧甫》诗,表达了对这位篆刻家的赏识。1881年,黄牧甫投奔在粤中任职的符翕,后经符翕与倪文蔚、张之洞等推荐,得以问学于国子监,最终在印坛开宗立派[5]。符翕不仅为黄牧甫代定篆刻润例,还与其合作创作,如在伍德彝《懿庄印存》中,符翕所刻“德彝”白文印,附有黄牧甫、杨其光的观跋款,成为金石交游的珍贵见证。黄牧甫在粤期间,其篆刻艺术通过符翕的推介在潮州流传,影响了林伯虔、佃月汀等本地印人,成为粤东篆刻近代转型的重要契机[6]。

饶锷作为清末民初潮州学术群体的核心人物,其私家园林莼园中的天啸楼藏书十万余卷,成为粤东金石文献的收藏中心。金天民、杨慧甫、王显诏等本地篆刻名家常聚于此,形成了活跃的学术交流氛围。饶锷虽非专业篆刻家,却对篆刻艺术有深刻理解,曾在蔡道衡处见过郑心经的《印谱》,评价其“刀法秀劲,无一缺笔,殆得力于衡山父子为多”,显示出敏锐的艺术鉴赏力。

饶锷对粤东印学的重要贡献之一,是对失传印谱的发掘与整理。杨慧甫偶然获得《培兰堂印汇》的残版序文数片,录以见遗给饶锷,使这部旧史志无记载的印谱重新进入学术视野。饶锷还与佃介眉过从甚密,晚年作《题佃介眉宝籀斋印存》诗,盛赞其艺术成就“昨者过访宝籀斋,出示印谱斑嶙峋。方圆大小百十颗,字字刻画俱入神。参差肥瘦各有态,运以古法治不棼。刀锋苍劲曦破雪,笔势盘郁蛇焚缊”。这首长诗不仅是对佃介眉艺术的总结,更是粤东印学理论的重要文献。

饶锷的收藏与交游对其子饶宗颐产生了深远影响。饶宗颐后来成为西泠印社社长,在篆刻研究与创作上成就斐然,这与他早年在天啸楼接触大量金石文献、参与文人雅集的经历密不可分。饶锷构建的印学网络,实现了从收藏到研究、从创作到传承的完整闭环,为粤东印学的近代发展奠定了基础[7]。

结语

粤东篆刻艺术历经数百年发展,形成了独特的地域风格与文化内涵。大量印人传记、印谱文献或毁于战火,或流失民间,导致研究难以深入。如明代夏宏的《篆谱》、清代吕玉璜的《培兰堂印汇》等重要文献均已失传,许多近代印人的作品集也散落各处,难以系统整理。

近年来,随着地方文化研究的兴起,学者们通过口述历史、民间收藏调查等途径,逐渐发掘出一些珍贵的史料。如孙淑彦先生在《潮汕篆刻》中列举的40多种印谱,许多是通过民间访求得来。丘金峰拓印的《佃介眉印存》、孙文斌辑的《孙裴谷先生竹筋印存》等,也都是近年整理的重要文献。

地理阻隔造就了粤东文化的独特性,也使得篆刻艺术在相对独立的环境中发展出鲜明的地域特色。从明代夏宏的文字学基础,到清代符翕引入的“粤派”风格,再到近代佃介眉等印人的创新实践,粤东篆刻始终在传统与创新、本土与外来的互动中前行。这种文化交融的历史经验,对当代地域文化研究具有重要的启示意义。

文章来源:《大河美术报》 https://www.zzqklm.com/w/qk/35647.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com