“形式主义”的突破:明末清初“摹古”山水之变

摘要:中国山水画的发展基本是沿着“摹古”之路,螺旋式前进。一个古代艺术家并不是孤立于他的时代,在艺术创作中无可避免地会受当时社会影响,文化环境变化与艺术发展之间联系密切,立足于风格研究,才能清楚地做出合适的历史解释[1]。本文将截取明末清初这个时间段,在社会历史发展中探讨“摹古”山水风格演变,以期阐述名为“摹古”,实是在前人基础上的“突破”。

本文将董其昌、“四王”放在明末清初的社会历史中,参照当时社会因素考量,试图做出一个合乎时代的解读,并结合他们的作品分析其艺术的“突破”。

关键词:董其昌;“四王”;摹古;突破

一、明末清初社会概况

1、转型中的社会

明朝到了明末,政治腐败,流民四起,整个社会处在风雨飘摇之中。政治、经济、文化、思想都产生了很大变化。商品经济的兴起、社会对传统儒学的偏离、心学和三教思想的传播、社会秩序的混乱等,促使士人群体心态、价值观念等产生很大影响。

思想上,晚明以来程朱理学流为说教,遭到全面质疑。王阳明的心学强调个体对自身、社会以及宇宙万物的心得感悟,个体以“致良知”的方式把个人(即个人学问)与社会(即社会行为)统一起来,自觉地承担起完善社会道德与秩序的任务。晚明时期,似乎正是在这种“反省”中得到了某种思想解放的启示,心学在士人中倍受欢迎、魏晋名士的浪荡之风也为士人向往。这些无疑使士人们更注重内心,重新审视自我,重视个体,寻找新的文化认同,倒是有点西方“人文主义”的意思。

生活上,士大夫们极尽奢侈之能事。一个读书人考取功名之后,便是“广营居室”。士人们“穷奢极欲”,追求极致生活的享受,造园林、寻古玩、养优伶、组文会、究音律,正是由于这一群有品位、有修养、有思想的文士们的参与,在晚明出现了文学艺术的繁荣。

2、晚明士人的生活

与此同时,在新思潮影响下,晚明士人的生活方式发生了变化:他们一方面享受物质上的丰富,又追求精神上的超脱。正如上文所说的社会精英阶层追求的是奢靡的生活。在广大普通文人之间掀起了“好古”、“嗜古”之风。他们鉴赏书画、收藏古董、家具制造等等。其中代表便是董其昌,他出身望族,崛起于贫寒,一生时起时落,半官半隐。董其昌虽隐退家乡,但仍是一个位高权重、富甲一方,同时又“通禅理”,喜收藏,精于书画的有品位之人。他一方面参禅悟道,寻求超脱,希望得到精神层面的升华,另一方面又在家乡积累财富,鱼肉乡里,纵子行凶。这也反映出在新思潮影响下,晚明士人复杂矛盾的心理状况。在绘画领域,董其昌可能表现得就比较纯粹,画面给人的一种感觉就是一种超脱尘世的禅味,然而在现实生活中又是物质的,这种矛盾交织在董其昌身上体现的淋漓尽致。

二、“一超直入”的突破

1、地方意识

明朝中后期,土地兼并严重,大量“无立锥之地”的流民涌进城镇,成为手工业者,一定程度上促进了江南地区经济发展。经济的独立也给了那些考取功名无望的文人以希望,“弃儒就贾”蔚然成风。失意文人或为商家做些诗文书画、或撰写碑文等赚取润笔,这也养活了那个时代的“唐寅们”。商人们也有自己的审美品位和喜好,他们也希望借助文人之笔“立言”,发出自己的声音,加之此时讲学之风盛行,迅速使大多数寒门子弟能接收到所谓精英阶层的文化知识,也是文化审美意识等人文思想的传播。

明中后期,虽然有外来传教士沙勿略、利玛窦等进入中国,但是基本在沿海,即使进入中国腹地,这些文化也没有动摇中国文化秩序的根基。主流的、老牌的社会精英们如董其昌、陈继儒们便在历史中寻找到了江南文脉,并进一步强化。如董其昌所言:“文人之画自王右丞始,其后董源、巨然、李成、范宽为嫡子,李龙眠、王晋卿、米南宫及虎儿,皆从董、巨得来,直至元四大家黄子久、王叔明、倪元镇、吴仲圭皆得其正传。吾朝文、沈则又远接衣钵。若马、夏及李唐、刘松年,又是大李将军之派,非吾曹当学也”(董其昌在《画禅室论画》)。

在这里董其昌历数古代画家前辈,其中王维、董、巨等皆属文人水墨山水,也就是董氏所说的“南宗”,对于南宋四家之类的画家则是“非吾曹当学”的“北宗”,董对此嗤之以鼻。其绘画理念以及创作品味对当时绘画风格以及价值伦理具有一定影响,董其昌借助他在江南地区的声望以“南北宗论”塑造了江南文化。

晚明的董其昌被迫退出政治斗争,闲赋在家,钟情于书画。这祥就给艺术中的文人传统带来持久的活力,他力求个性化,推崇简淡松秀之 “古意”,加之董其昌在江南文人中颇具声望,那么董氏绘画思想也能很快在文人之间被广泛接受并流传,

明代后期,江南地区经济繁荣带来的是生活方式、行为方式的改变。董其昌此时的绘画革新也必将引领的是时代潮流,也正如董氏所期许的那样。董其昌绘画在他还在世时,已是“洛阳纸贵”,他的绘画也是一纸难求。董其昌主要活动的江浙地区商品经济发展繁荣,随之带来文化艺术的兴起,有许多附庸风雅的官僚豪绅和商人纷至沓来, 求其字画,董其昌也应顾不暇,那么代笔之事也就多了起来。董其昌在其随笔中提到:“画平远,师赵大年。重山叠嶂,师江贯道。皴法,用董源麻皮皴。及潇湘图点子皴,树用北苑、子昂二家法。石法用大李将军秋江待渡 图及郭忠恕雪景。李成画法,有小幅水墨,及着色青绿,俟宜宗之,集其大成,自出机轴。再四五年,文沈二君,不能独步吾吴矣”(董其昌《画禅室随笔》)。

董其昌的“摹古”讲究笔笔有来历,注重师承。但是仔细关注董氏的作品来看,很难清晰地看到他师承某人。

2、山水画中的空间意识

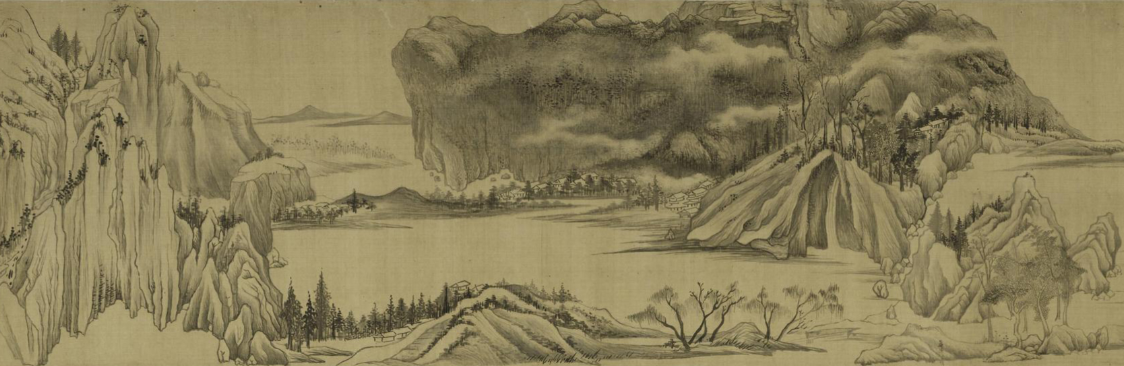

董其昌带来的突破是在前人的基础上强化了空间意识,《烟江叠嶂图卷》为董其昌长卷,生动地描绘了江边山林云雾的美丽景色。画

面从右边开始是一开阔江面,偶有连绵浅滩出现。“景随人迁,人随景移”近景缓坡巨石推至中景为一排大山,树木苁蓉,云雾锁于山腰,时隐时现,山光明灭自然生动。画至左端山石嶙峋,勾勒劲利,山顶重墨点树。皴法运用巧妙,在第一个局部中将山石结构与山间林木完美融合,云雾在林间穿梭,让人感受到云雾的轻盈与厚度,营造了一种真实、自然的感受。在那片树林之间层次丰富,见笔见墨,近观树木俯仰偃斜,淡墨层层叠叠,层次清晰富有变化,重墨提醒,浓淡浑然一体。远观云雾在山间明灭,时隐时现,充满流动感。既有山的坚硬感,又有丛林松秀的生命力和云雾涌动的真实感。

明 董其昌《烟江叠嶂图卷》(局部)

《烟江叠嶂图卷》虽然并不是真实景象的再现,但是董其昌在应物象形的基础上,更追求思与神合,有了更为巧妙地艺术处理,山间云雾的处理没有用传统的用线钩,采取淡墨烘染,其呈现出的效果显而易见浑然天成,达到了“师造化”和“得心源”的统一。画有气势,“以虚取韵”,画面山间密林水墨晕染,偏向于具象,近处山石嶙峋,偏向于半抽象的书法式用笔。前后之间虚实相生,营造出空间感,而这种空间意识在他的其他作品中也多次出现,如《丹树碧峰图》,董其昌作品多是“一河两岸式”构图,大量的留白在他虚实相生的笔墨之间凸显出来,这种留白或是水面、或是云雾、或是远方,而山石也在近景中景的水域中凸显出来,生长于近处坡地上的林木则穿插在云雾中,越来越远的远山则慢慢消失在往里纵深的空间内。

董其昌作品呈现出不同面貌,在他的作品中,“对空间和形式清楚表现的要求把他引导至某种特定的心理意象中。因此在艺术创作的各个时期,都必须发展出一种按艺术的观点观看自然中见到的许多不同形象的基本方法”[3]。简而言之,这种方法正如通过一个艺术家的个人经验而系统化了那样。在他晚年(76岁)的山水册页中用笔越来越简,半抽象式的书法用笔也愈加纯熟。其淡墨渲染一如既往运用的极好,他发挥了宋画淡墨渲染的长处,即整合了画面,又增强了空间感。如王诜《渔村小雪图》在尺幅之间淡墨营造出一种向远处进深的层次交叠的空间。正如方闻先生也认为董氏舍弃明画那种平面的装饰性而选取宋画理想化的三远式表现方法。董其昌的作品呈现出“图绘性”,平面化的造型和书法性的用笔,将物象抽象成图式。这与前代相比是董其昌的“突破”,也正如他预想的那样文人山水画在“南北宗论”的流传而影响深远。

三、“集大成者”的突破

1、文人情怀——山水画中的现世感

与“四王”同时代的王概说“山水中点景人物诸式,不可太工亦不可太无势,全要与山水有顾盼。人似看山,山亦似俯而看人” (王概《芥子园画谱》)。讲明了山水与点景人物人与自然山水之间相互协调,彼此对话,彼此传情的关系,有了一种隐形的超越世俗的联系,其中涵盖了绘画者感情、寄托、生活状况、 社会需求等。上文在明末清初社会概况中谈到过明清易祚之际,社会变迁新思潮兴起,士人们日常生活发生了很大变化,隐逸文化盛行,“游”成为士人重要的生活方式。这种对山水之情的寄寓也必定影响到清初,尤其是“后二王”,他俩所处的康熙年间社会基本稳定,作为文人画家,他们的山水情怀也在作品与画论中表露无遗。王原祁多次在题画中表示:

“终南亘地脉,远翠落人间。马迹随云转,客心入嶂间。晴沙横古渡,槲叶满深山。领略高秋意,归来但闭关。余癸酉秦中典试,路经函谷、太华,直至省会。仰眺终南,山势雄杰,真百二气象也”(王原祁《麓台题画稿》)。

“都城之西,层峰叠翠,其龙脉自太行山蜿蜒而来,起伏结聚,山麓平川,回环几十里,芳树甘泉,金茎紫气,瑰丽葱郁,御苑在焉,得茅茨土阶之观,置身其际,盛世之遭逢也。余忝列清班,簪笔入直,晨光夕照,领略多年。近接禁地之清华,远眺高峰之爽秀,旷然会心,能不濡毫吮墨乎?有真山水,可以见真笔墨;有真笔墨,可以发真文章”(王原祁《麓台题画稿》)。

从中可以看到王原祁不管是在出差途中,还是在家居周围的山水之间都能找到文人血脉里的山水玩赏之趣,而点缀与“百二气象”秦川巨嶂的“马迹”,可以“置身其际”的“茅茨土阶之观”也都成了山水之间能代表文人情怀的凝结点和落脚点。另外王原祁在《麓台题画稿》中也常提到过“余前至秦中,驱车过洛阳,渡伊洛”,“僦居昭庆寺,湖光山色,映彻心目”等游于山水之间的话语。其中在《仿黄鹤山樵夏日山居图笔意》中层峦叠嶂,树木掩映之间有“茅茨土阶”草屋数间,沿山麓往上一平台回廊繁复,高阁参差错落。山林间以溪流自山麓深处蜿蜒而下,渔船斜停在岸边,一小桥横跨小溪连接着近景坡地。在王原祁作品中屋宇建筑母题反复出现,大多是用墨笔简单勾勒,画中虽少人物出现,但屋宇所在,人皆往之,颇有“深山藏古寺”的意味。

在王翚作品中点景人物多为文人雅集、文士清谈、渔隐、驴队行旅等,画面人物的出现“与山水有顾盼”,山水之间不是简简单单的自然,所谓“仁者乐山,智者乐水”、“居庙堂之高则忧其君,处江湖之远则忧其民”成为寄托在画面里的文人山水之乐的情趣。在他的《山窗读书图》、《南山草堂图》、《夏五吟梅图》、仿古山水册、小中见大册等作品中或为文人出行、或高士听泉、或教子读书、或赏梅养鹤等,其中读书图较为丰富,隐含文人骨子里深刻的科第传家,耕读传家的思想这与之前如宋画中行旅图、行乐图里的人物形象不同,如与“四王”同时代的石涛画面里也有许多文人高士,但他画面里通过高士传达出来的却是一种形单影只的愁绪,以高士自况,画面中虚拟的艺术形象是他创造出来缓和他焦虑心情的反映。

清 王翚《山窗读书图》局部

山水画中的点景人物,不仅仅是活跃画面的一个点睛之处,往往也是点题所在,如王翚的《山窗读书图》,山势雄伟,呈循环S形往天空延伸,在山环树映的巨大松树掩映之下便有一处茅屋,屋内有一读书文人,这一点景不仅是画眼也点题,更为重要的是该画还是王翚恭贺王掞秋试中举而作,画中蕴含浓浓的个人情感。画面苍郁热烈又不失文人雅致,向往山水是文人普遍的人文情怀,而山间读书人则表现着文人“出世”的社会责任感,两种情感便在这种“读书图”的题材中延续着文人的情怀。

2、画中流露出的笔情墨趣

对笔墨的审美是中国绘画发展中的一大进步,宋代绘画中也有笔墨,这种笔墨多是用来表现画面物象的手段和载体,山水画发展到元文人画发展到高峰的时代,对笔墨的关注超过了前代。再经由董其昌之手到“四王”,笔墨不再是画面的附庸,成为画面主要审美对象。而这种审美沉潜往复,意味隽永是文人情趣的专利,尤其是江南地区河网密布,水汽充足,秀美的江南风光,深厚的江南文化底蕴共同孕育出江南文人独特气质,对精致,精微的极致追求。所谓“尽精微,致广大”小小一幅画面中承载的是江南文人对山水,对江南情趣淋漓尽致的发挥。恽寿平对笔墨有精彩的表述“有笔有墨谓之画,有韵有趣谓之笔墨”,所以笔墨不仅仅是一种绘画的外在表现,更是承载着绘画者文人精神气质、文化修养、个人品味的内在品质。

王原祁由此发展了“毛、松、透、厚”的笔墨效果,用笔毛而松,用墨润而透,画面效果便是笔墨冲融,山体浑厚,一片秀美清润的江南风光。与笔墨相辅相成的是贯穿在画面中的“气”,“宋元各家,俱与实处取气,惟米家于虚中取气,然虚中之实,节节有呼吸,有照应,灵机活泼,全要于笔墨之外有余不尽方无罣碍。”如宋人李唐《万壑松风图》中云气与后面山体陡然分离,山体的坚硬与云气的柔软并没有分开。“四王”山水作品中多从“虚中取气”,画面中或沿山体结构横笔点苔积出气来,或从山腰往山麓墨色渐淡,营造出一种雾从山中起的景象。山间云气蒸腾与画面山体林木的清润之气互为照应,有一种余音袅袅,意犹未尽的情趣。

以“四王”为代表的文人画家,在传承中笔墨趣味更为精致,与此同时,山水物象的描绘则更显得抽象与概括:无论远山近山,面貌一致,将山石“搬前挪后”营造画面;树木安排统一,无论近树远树多以杂树手法处理,以横头点为主。但是注重笔墨变化,尤其是淡墨变化,整幅作品虽然程式化严重,但是整体在画家高超的造势与笔墨驾驭能力下倒是显得不那么严重,反而充盈着一种简淡的文人气质。

3、捍卫江南文脉:文人趣味

在上文对笔墨的阐述中其实也包含着纯化江南文人画的过程,江南文人画是江南文脉的最集中体现,蕴含着深厚的文化意义。

“四王”承接董其昌画学,以其历史责任感和当代意识,“以复古为创新”。正如钱穆先生所说“一个士人,要想负荷民族传统文化之职责,只有出身仕宦”[3]。“后二王”皆在朝为官,也是文人,为“往圣继绝学”的念头促使山水画文脉传承,但是他们的作品不能只是文人闲情雅致、“独抒性灵”的游戏之作,亦要有清正的气象。其次是又包含着独属江南文脉的气质。这种“气质”是隐含在好作品里的。很明显,“四王”在画论里、实践上反复强化“南宗”,唯“南宗”独尊,意在强化文人趣味。

王翚也多次在画论中追溯绘画源头,着重阐述了元四家,话锋说到近代则“习俗愈卑”,唯董其昌、“前二王”各自成家。这一论述很明显在王翚眼中董其昌一脉才是正宗。在“四王”仿北宗某某作品中,虽说仿,但画面全无北宗气息,一派江南趣味。“四王”跨越担负文化传统承继责任,延续江南文脉。其结果是显著地,江南趣味成了社会风尚,“四王”一些扇面作品笔墨丰富,趣味横生,旁边有小楷跋文皆是“臣”字款的供奉之作,可见帝王们对这种江南风味也颇为欣赏。

四、结论

中国绘画发展到了明末,由于江南地区经济繁荣,儒学转型,文化独立,思想裂变,社会秩序被打破。董其昌作为文化精英,士大夫的代表,在绘画领域他纯化独属江南品味的文人画传统,力排“北宗”等匠气艺术。于是,中国绘画在董其昌及其门生的影响下迎来了“一超直入如来地”般的突破。之后的发展如方闻先生所总结的那样,董其昌绘画在那个时代的市场上已经是“泛滥成灾”,真假难辨,到了清初,“四王”是董其昌的忠实继承者,“四王”至此一方面发挥江南气质,笔墨趣味,使审美品味更符合文人气质,另一方面也符合帝王所喜好的“清雅中正”。总之,董其昌、“四王”在他们的时代中发挥了符合当时社会的艺术形式,这并不因为其创作方式——“摹古”而改变。纵观他们的艺术作品,尽管是“仿某某”,但绝不是“某某”一家的亦步亦趋,是在前人基础上的“突破”。

文章来源:《新美域》 https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com