延安时期鲁艺木刻工作团套色木刻的视觉叙事研究

摘 要:本研究基于敌后根据地“抗战救亡”这一历史语境,细读鲁艺木刻工作团1938至1942年间在敌后生产的一系列套色木刻作品,考察其视觉叙事逻辑,以此管窥中国共产党通过视觉文化建设进行抗战动员的历史经验。这些木刻作品通过视觉叙事,生产、表征和传递了抗战观念,其视觉叙事主要围绕塑造“革命新人”、构筑“军民合作”的抗战共同体以及提升革命热情等方面展开。鲁艺木刻工作团的套色木刻生产体现出延安初期中国共产党文化建设在“大众化”“民族化”道路上的探索自觉。

关键词:鲁艺木刻工作团;套色木刻;视觉叙事

一、引言

在人类革命史上,文化生产与战争并存。抗战时期,中国共产党在各敌后根据地进行了一系列视觉文化生产,留下极其丰富的视觉文化作品,尤其是延安地区的“新年画运动”开展后,创新了边区群众所喜闻乐见的各类视觉艺术形式,并探索出“大众化”“民族化”的艺术生产路线。若回到历史现场,便会发现,“大众化”“民族化”道路并不肇始于1943年的延安。早在1938-1940年间,自延安奔赴抗战前线的鲁艺木刻工作团,就已在木刻艺术与敌后农村相遇时产生的一系列不适中,有意调整了木刻的内容和形式,并且在敌后取得了极好的效果。被称为“木刻轻骑队”的鲁艺木刻工作团由胡一川提议组建,其成员主要是鲁艺美术系的教员和毕业学生。1938年9月,他们离开延安,东渡黄河,抵达太行革命根据地。团员们随身携带了新兴木刻作品,举办了很多次木刻展览会,试图将木刻这一革命性艺术带到敌后民众之中。但现实并不如团员所想,群众对这些带有浓郁的西方木刻技法的艺术品,多数时候是看不懂的。为了改善传播困境,工作团做了许多努力,出版《敌后方木刻》,建立木刻工厂,并从传统中国年画那里获取了灵感,将木刻与年画传统形式合二为一,生产了许多色彩鲜艳、寓意丰富的套色木刻年画,不但拿去市场的年画一售而空,老百姓还跑到工作团驻地讨要,更有甚者,张贴于街道墙面的年画也被老百姓揭下带回。可以看出,鲁艺木刻工作团在敌后根据地的视觉生产是受到了人民群众的认可与喜爱的,木刻工作团在敌后根据地的成果实践提醒我们重视其独特的视觉叙事逻辑。

目前对鲁艺木刻工作团的学术研究,多为当事人的回和工作团活动轨迹的过程性梳理。另有部分研究讨论其与延安文艺座谈会后文艺路线的关系,认为工作团的木刻生产实践,是“《讲话》的前状态”[1]。这些成果为本文提供了诸多丰富的历史细节,但木刻这一特别的传播媒介,本就诉诸视觉的影响,也因此木刻工作团的生产实践天然地包含着一个视觉之维。从视觉叙事理论来看,木刻工作团其成功之处在于用图像符号构造了一种劝服性话语,即“通过对视觉文本的策略性使用,以及视觉话语的策略性建构与生产,达到劝服、对话与沟通功能的实践与方法” [2]。因此,本文以图像文本细读为基础,考察鲁艺木刻工作团的视觉叙事逻辑,并以此透视延安时期中国共产党的文化建设智慧。

二 塑造“革命新人”

自晚清梁启超喊出“新民”口号起,“唤醒民众”成为现代中国文化重构的主要内容之一。从梁启超的“新民”说,到“解放区革命新人”,再到建国后的“社会主义新人”,这一命题贯穿中国革命始终。通过群众动员和文艺作品生产等技术手段塑造“新人”是中国 共产党领导革命成功的文化经验之一。鲁艺木刻工作团的套色木刻,聚焦群众的身体和日常生活,使得“新人”塑造始终在场[3][ 满永:《革命历史与身体政治——迈向实践的中共历史研究》,《党史研究与教学》2016年第1期,第5页。]。

“特定的视觉性会用特定的方式让特定事物成为可见,同时让其他事物变得不可见,并从而生产出主体,在这个视象的领域内行动”[6],换言之,视觉叙事始终是意涵和价值的载体,旨在影响或重塑读者的认知和实践。鲁艺木刻工作团的作品中,有诸多生产、劳动和学习的场景。杨筠在《大家养鸡,增加生产》的木刻版画中,捕捉了一个农村妇女喂鸡的生活瞬间,但是,这是一位虽然裹着小脚、带着发箍的当地妇女,但她体型极为高大并且穿着鲜艳的红色粗布棉服,传递出希望的气息。同是杨筠的作品,《努力织布,坚持抗战》中则采用剪纸的手法,刻画了一位身体健硕、手法娴熟的妇女积极织布的劳作场景。作品中,妇女身形高大、体格健壮、姿态端正,她们总是忙于生产劳动,劳动此时超越了妇女群体的普通劳作,而变成了一种勾连了身体和精神的实践方式,因为通过参加生产,妇女们也得以加入抗战,成为抗战中有价值的一分子。除劳动者外,妇女还是学习者的身份,在《提高抗日军民文化水平》中,妇女则成为阅书室里一起认真听讲,学习文化、追求先进的革命群众。妇女可以学习、生产,不再被隔绝在革命之外;儿童不再是无忧无虑的被照顾者,而是手持长缨枪,身背大砍刀,与缠足妇女一道给八路军送鞋子和粮食的小战士,是在村口认真盘问外来者的儿童团团员。与此同时,男性形象则是高大伟岸、孔武有力的,罗工柳在《实行减租减息》中,塑造了三位身形高大的农村男子,他们扛着锄头,扛着扁担,身后的房屋墙上红笔涂着“减租减息”“改良工人生活”字样,这幅木刻版画旨在说明根据地政权领导下的工人农民依靠自己都能过上更富裕更有希望的生活,作者在另一幅《实现民主政治 选举村长》版画中,则描写了村长选举现场的一瞬间,画面中心是投票箱,右侧立着一位戴军帽的解放军,一位地主、两位妇女、两位男子围着投票箱或坐或站,这幅画中的四位男性尽管表情神态不一,但他们对于投票都表现出特别的关注和热情。

鲁艺木刻工作团的的木刻作品多以人物为画面主体,与其同时期的古元在陕甘宁边区创作的大量作品或“以浪漫的笔触描绘乡村的风光”,或以集体视角表达延安的新政治、新生活不同,他们的创作重心始终以“人民”为主,既包括对身体的展示,也包括心灵世界的改造。工人、农民、妇女、儿童、老妪都被纳入其中,妇女需参加“识字运动”“积极同男子参加抗战工作” [4],儿童不应做“顺民”,而要做“保卫边区的小战士”和“新中国的小主人” [5]。

三 抗战共同体的形构

“军民合作”是鲁艺木刻工作团套色木刻的另一个关键性主题。1939年,《新中华报》曾报道鲁艺文艺工作团在晋东南根据地的工作状况,特意提及此地的“军民合作”观念深入人心,认为在其他地方“仅仅是一个名词”的“军民合作”,在晋东南根据地,“是实实在在的有机体,这里的老百姓,经常“从三四十里以外给军队送饭、担水、运子弹、抬伤兵、送慰劳品,组织妇女缝纫队” [7],来支持八路军的抗战。这些鲜活动人的军民合作景象,也被木刻团的工作人员用刻刀记录下来。

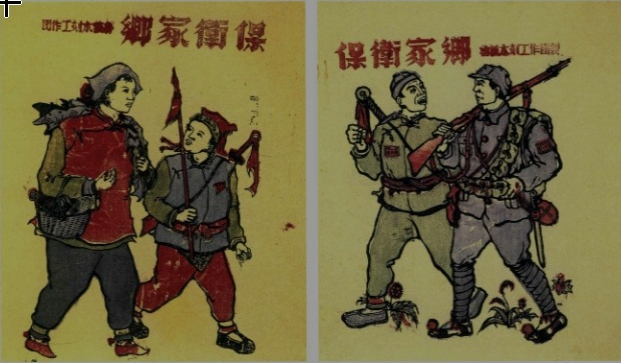

工作团的木刻作品中,通过特殊的符号选择,生产出特别的革命主体。老百姓图像中,以视觉阅读的方式看到了自己,他们不仅是劳动生产的群众,还是抵抗日寇的重要力量,他们和八路军一起,构筑了勇敢的、齐心协力的抗战命运共同体。最为典型的作品是胡一川创作的《军民合作》,主题是老百姓给八路军送子弹,军民合作共同抗战,画面中的老农头戴毡帽、身着棉服、叼着烟袋、赶着毛驴,毛驴身上背着两盒木制手榴弹,他要将这些榴弹送往部队。这并非胡一川唯一的《军民合作》木刻,此前,胡一川还创作了一幅黑白木刻,由于线条模糊,只能依稀看到画面中有三个人,而彩色木刻中,省去了“军”的形象,只以“木制手榴弹”的符号来表征,突出了憨厚善良的农民形象。《保卫家乡》如图1是彦涵创作的一对门画,左侧门画是肩抗步枪的八路军和身背大刀的民兵,右侧则为臂挎一篮军鞋的小脚妇女和手持红缨枪的儿童,图像之间的互文叙事共同呈现出全民皆兵、团结抗战的气氛。作品中的小脚妇女最引人注目,“连小脚妇女都拿起了武器” [8]的视觉语言显示出抗战共同体的坚固所在。回到延安后,彦涵在1944年创作了著名的抗战门神套色木刻,标题是《军民合作 抗战胜利》,将传统保护家宅安全的古代战神尉迟恭和秦琼的形象,替换为边区孔武有力、坚定不移的战士和军人。这一门画创作明显吸收了彦涵在太行革命根据地的创作经验。

《保卫家乡》门画 彦涵 1940年 图1

四 革命情感的提升与激发

历史学者裴宜理教授认为,“中共对于情感的成功调动是它最终能战胜国民党并实现其革命宏图的关键性因素” [9]。中国共产党的情感调动方式,既涵盖集体进行“诉苦”大会和“翻身”运动来提高情绪,也包括借助意识形态和文化符号载体来激发群众的情感。因为,特定的情感有助于“强化人们的认知角色” [10],进而激发相应的行动,换言之,情感是维持或改变社会现实的能量。鲁艺木刻工作团的视觉叙事也同时创造、表征和传递了极为丰富的情感意涵,他们与价值和行动相联系。

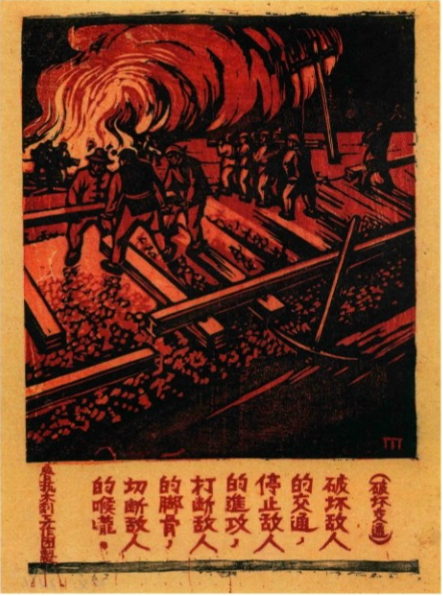

胡一川的一幅套色木刻《反对日本兵,到处抓壮丁》中,三名根据地村民被凶狠的日本兵押解,他们的身体被绑缚着,痛苦哀戚的表情浮现在脸上,身后的日本兵则怒目圆睁,木刻同时表现了日本兵的残酷与村民们所遭受的惊恐与痛苦。值得注意的是,胡一川在延安时期也曾创作的《魔鬼手下的壮丁》,也是一名面目可憎的日本兵押解两名痛苦不堪的壮丁。不同之处在于,延安时期的木刻为黑白色,敌后木刻为套色木刻,走在最前列的村民在回望同伴和日本兵,他身旁的壮丁垂头丧气,表情悲切绝望,这些图画内容“与农民的生活取得了直接的联系” [11],容易唤醒根据地村民对于日本兵的憎恨和斗争决心。胡一川的另一幅作品《破坏交通》如图2,则传递出截然不同的情绪,画面整体以暗红色为主,众人齐心协力,三五个人一起搬运铁轨,远处轰轰烈烈,好似敌人军列的汽笛,画面活动紧凑,节奏紧张,近景可见地主、佃户热火朝天地忙碌状态,体现了强烈的团结抗战情绪。彦涵的《反对一党专政实行民主政治服从总理遗嘱》作品里,透过对比手法呈现了“独裁、反共、一党专政”的国民党士兵,面对着手握刀叉的地主、背着枪的军人、高大威猛的农民的革命联合体,国民党士兵是矮小的、胆怯的、懦弱的,双方在身形和气势上形成了极大的视觉反差,控诉了国民党的错误政策。与之构思类似,《坚持抗战,反对投降》中,马背上的八路军高大威猛,战马嘶吼,即将跨过鸭绿江界碑,大刀向鬼子们的头上砍去,矮小的日军仓皇倒地,战马左侧的民兵群众也用红缨枪勇敢地刺向日军,双方体型所占画幅面积的差异传递出奋勇杀敌的抗战情绪。这些套色木刻充满浓郁的感情色彩,包含对敌人的憎恨、对破坏统一战线者的不满、对革命胜利的信念等复杂情绪,有助于激发敌后群众的抗战热情。

破坏交通 胡一川 1940年 图2

套色木刻创作好后,一方面经过边区各县、区政府散发到大小村庄,另一方面木刻工作者携带至集市便宜售卖,“老百姓收到后都张贴在房屋的柱上、树干上,山村要道的墙上” [12],这在潜移默化中重构了敌后的视觉文化环境,携带着抗战精神的意义符号被编织进套色木刻年画的深层结构中,通过各种修辞编码策略,抗战观念经由男性与妇女、儿童与老妪、个人与群体、生产与劳动、图像与文字等符号的互动表征实现了意义呈现。

五 结语

人类在发明语言文字之前,早已熟练地运用视觉来把握世界了,被看物和如何看,是视觉理解世界的两个重要环节[13]。胡一川认为,在抗战年代,中国大众的文化水准非常低,木刻这门形象艺术“简单易懂、普通性大、工具简单,易于大众接受”。鲁艺木刻工作团在工作团成员认真研究中国旧有的形式,如国画、民间所流行的年画和书籍上的插画等,因为旧形式在“线条、色彩和画面的表现形式都有独到的地方” [14],这些木刻年画的质朴风格,受到了老百姓的喜爱,正是来自延安的文化工作者们对于大众化和民族化形式的初步探索。

相较于讲话之后的木刻作品,鲁艺木刻工作团的作品在技术和审美价值方面仍然有所欠缺,受限于敌后根据地落后的经济状况和印刷技术,这些作品往往简单粗糙。但是,在保留乡土风情和民族特色的同时,木刻工作者以最简单和直接的形式创造了大量的视觉象征,展陈于农民家庭空间之中,重构了敌后农村根据地的视觉环境,抗战观念被注入妇女与儿童、生产与革命、军人与农民、领袖与群众等视觉符号的互动之中,得以在“社会基层日常生活”[15]中生产、表征与传递。

文章来源:《新美域》https://www.zzqklm.com/w/qk/29468.html

- GB/T 7714-2025与GB/T 7714-2015相比,变更了哪些,对期刊参考文献格式有什么影响?

- 别被这个老掉牙的报纸理论版投稿邮箱误导了!最新核实91个报纸理论版投稿邮箱通道,一次集齐

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com