浅谈陈献章书法与其思想之关系

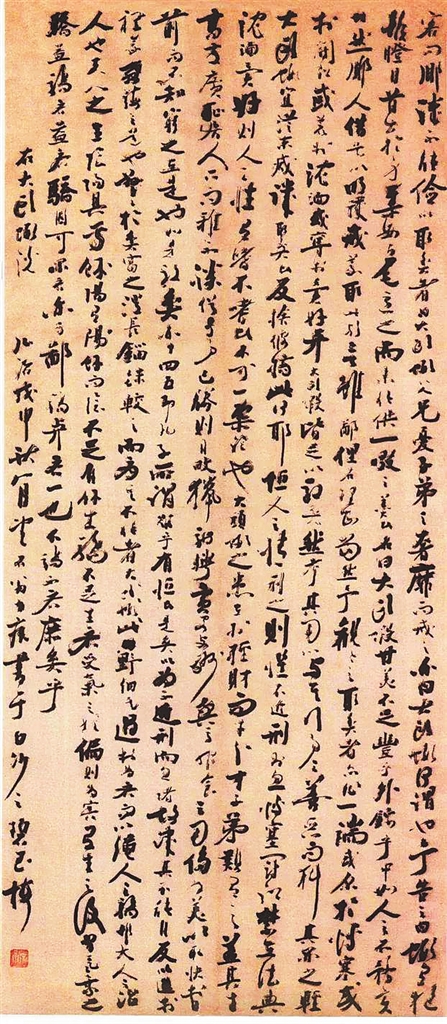

[明]陈献章 《大头虾说轴》

【摘 要】陈献章独创的茅龙笔书法,以其刚健雄奇、自然天成的风貌,在中国书法史上占据重要地位。其书法不仅突破了元明以来的书风局限,更深刻体现了其作为明代心学奠基者的哲学理念。本文通过探讨陈献章“以自然为宗”的哲学思想与其书法创作实践的紧密联系,揭示其书法风格背后的思想根源,旨在阐明其书学观念中“法而不囿”“熙熙穆穆”的自然境界与其心学追求的内在统一性,并分析茅龙笔这一特殊媒介在其艺术表达中的哲学意涵。

【关键词】陈献章;茅龙笔;明代心学

陈献章独创的茅龙笔及其书法艺术,在中国书法史上留下了浓墨重彩的一笔。其书风刚健雄强,承继王羲之等先贤的雄健气骨,有力扭转了元明之后书坛时常出现的圆熟流滑、柔媚无力的风气,推动潇洒劲健之风再度盛行。需特别指出的是,陈献章首先是一位哲学家,其次为文学家,书法家的身份则居其后。因此,深入研究其书法艺术,必先理解其哲学思想,解读其诗文著述,方能真正进入其精神世界,深刻体悟其书法独特的韵味与内涵。

陈献章书法的创作理念与审美取向

陈献章(1428—1500),字公甫,号石斋,别号众多,如病夫、白沙子、碧玉老人、石翁等,其世居之地广州府新会县白沙里(今广东省江门市蓬江区白沙街道),亦成为其广为人知的尊称“白沙先生”的来源。作为明代中叶岭南思想界的巨擘,他集思想家、哲学家、教育家、书法家、诗人等多重身份于一身。在学术史上,陈献章是明代心学的开创者,也是广东地区唯一获准配享孔庙的儒学宗师,被后世尊崇为“圣代真儒”“圣道南宗”“岭南一人”。

“予书每于动上求静。放而不放,留而不留,此吾所以妙乎动也。得志弗惊,厄而不忧,此吾所以保乎静也。法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔。形立而势奔焉,意足而奇溢焉。以正吾心,以陶吾情,以调吾性,此吾所以游于艺也。癸巳九月石斋书[1]。”这段简短的书学宣言清晰阐明陈献章对书法艺术的深刻体悟。从中可见,他所追求的是一种“法而不囿,肆而不流,拙而愈巧,刚而能柔”的独特艺术境界。

这种审美取向,在明代中期“馆阁体”书风占据主流的环境下,无疑具有划时代的革新意义。陈献章习书的核心在于把握拙与巧、留与放、刚与柔、动与静的辩证统一,重在表现心性的自得之意趣,而非计较于点画的形似或字字追摹古法。他强调书法创作是“以正吾心,以陶吾情,以调吾性”的修身养性之道,是“游于艺”的精神活动。这与当时复古派拘泥于形骸的书学理念形成根本区别。

正如其在论诗时所强调的:“欲学古人诗,先理会古人性情是如何。有此性情,方有此声口。只看程明道、邵康节诗,真天生温厚和乐,一种好性情也[2]。”陈献章认为,无论是学诗还是学书,首要在于理解古人作品背后所蕴含的精神气质与性情修养。其书法取法,亦更注重挖掘和体现儒家道德的精神内涵,而非沉溺于单纯的笔墨技巧演练。

其弟子湛若水(号甘泉)对白沙书法的演变有精辟论述:“先生初年墨迹,已得晋人笔意,而超然不拘形似,如天马行空,步骤不测。晚年造诣益自然,自谓吾书熙熙穆穆。有诗云:神往气自随,氤氲觉初沐。夫书而至于熙熙穆穆,岂非超圣入神,而手与笔皆丧者乎?此与勿忘勿助之间,同一天机,非神会者不能得之。学者因先生之书以得夫自然之学,毋徒役耳目于翰墨之间,斯为可贵焉耳。”

湛若水认为,陈献章早年书法已深得晋人神韵,却能超越形似束缚,笔势如天马行空,变化莫测。至晚年,其书艺臻于化境,自谓“熙熙穆穆”。此“熙熙穆穆”之境,描述的是一种高度自然、和谐、冲淡的艺术境界,是摒弃雕饰、返璞归真的体现。陈献章诗作中对此境界亦多有阐发,如《得萧文明寄自作草书至(其一)》云:“草圣留情累十春,熙熙穆穆果何人。如今到处张东海,除是谭生解识真。”《观自作茅笔书》亦言:“神往气自随,氤氲觉初沐。圣贤一切无,此理何由瞩。调性古所闻,熙熙兼穆穆。耻独不耻独,茅锋万茎秃。”可见,“熙熙穆穆”已成为陈献章书法艺术的终极追求。

湛若水进一步阐释,书法家达到“熙熙穆穆”之境,意味着超脱技艺层面,进入“超圣入神”“手与笔皆丧”的忘我状态。这种境界与其心学修养中强调的“勿忘勿助”相通,非精神契合者难以领会。他推崇人们通过学习白沙书法来领悟其自然之美,而非仅止步于笔墨技巧。

陈献章的自然之学在宋明理学发展史上具有承前启后的关键作用。作为理学家,他既秉承儒家的价值理想,又提出以自然为宗的核心学术宗旨。此自然,指生生不息、不受人为造作干扰的本然状态。它既指“四时以行,万物以生”的生生不息的天地之自然,也指那种不受外物所累的精神状况,其终极目标就是“人与天地同体[3]”。这一哲学思想融合了儒、道两家智慧,主张通过“勿忘勿助”的修养,臻于人与万物、人与自然浑然一体、道心合一的平衡状态。

陈献章曾道:“人与天地同体,四时以行,百物以生。若滞在一处,安能为造化之主耶?古之善学者,常令此心在无物处,便运用得转耳。学者以自然为宗,不可不着意理会。”陈献章的书法也如同他的哲学思想一般,以自然为宗,达忘我之境,追求心境与宇宙万物合为一体。这种自由无拘、活泼且充满生气的书风正是陈献章不染尘俗之豁达涵养的最好体现。

茅龙笔在陈献章书法中的应用

现如今,世人一看到茅龙笔,便会想起陈白沙,茅龙笔对于陈白沙的后世影响无疑是巨大的。关于陈白沙发明茅龙笔的原因,最初可见于张诩《行状》中记载的“山居,笔或不给”,这里的“山居”应指不仕之后的居所。陈白沙于晚年时用茅龙笔写字自成一家,在其传世书迹中,茅龙笔书法有20多件,屈大均云:“白沙晚年用茅笔,奇气千万丈,峭削槎丫,自成一家[4]。”值得注意的是,作为淳雅儒者,陈献章并非刻意追求疏野之风,其高明之处在于将茅龙笔的特性与自身性情修养相结合,化工具之野为艺术之真,最终升华至一种天真自得、自然天成的艺术境界。在陈献章的门徒中,湛若水、张诩、李程箕、李孔修等人延续了其茅龙笔书法的创作实践。这种独特书风的影响力辐射甚广,后世习用茅龙笔的书家遍布湖南、江苏、浙江、江西、福建、广东、安徽等省份,足见其传播的广度。

陈献章深谙书写工具的特性,他认为茅龙笔与兔毫在表现力上存在根本差异:茅龙笔天然倾向于呈现疏野之趣,而兔毫则易显濡滞之态。尤其在应对质地紧涩的书写材料时,茅龙笔更能发挥其独特优势,此即陈氏所追求的“茅君之理”。值得注意的是,作为秉持淳雅性情的儒者,陈献章的艺术旨趣并非刻意追求疏野风格。其高明之处在于巧妙驾驭茅龙笔的材质特性,将其固有的野趣融入自身温雅的气质修养,最终升华至一种不事雕琢、天真自得的艺术化境。陈献章以理学、诗文擅名,他在书法上的成就或被其理学所掩盖,现在人们谈起他时,往往会忽略他在书法上的造诣。但在明代中期的书坛上,陈白沙所独创的茅龙笔书法不仅彰显了其独树一帜的艺术个性,也一扫明初以来馆阁体书风盛行的时代格局,这在明代书法史上是具有开创性意义的。

值得反思的是,书法在陈献章的生命序列中并非占据首要地位。他始终是以儒者的身份进行书法实践,这种定位在某种程度上可能限制了他向纯粹艺术巅峰的极致探索。然而,恰是这种深厚的文化身份与哲学底蕴,赋予其书法独特的精神高度和思想深度,使其在书法史上的地位因作为“圣代真儒”的文化象征而愈显崇高,此亦构成一个耐人寻味的悖论。研究陈献章书法的意义,正在于通过这一极具特色的个案,重新发掘和阐释一段被其理学盛名所遮蔽的书法历史,揭示思想史与艺术史交汇处的丰富景观。

结语

陈献章所独创的茅龙笔书法,不仅是其突破工具限制、张扬艺术个性的产物,更是其“以自然为宗”哲学思想的艺术结晶。这种“法而不囿”体现了他对规矩与自由的辩证把握,“熙熙穆穆”则标志着其艺术臻于物我两忘、心手双畅的自然化境。其书法中蕴含的拙朴、巧思、留放、刚柔、动静之妙,皆服务于“正心”“陶情”“调性”的儒者修养目的。学习陈白沙书法,首要之务在于深入理解其诗文,把握其心学思想精髓,领悟白沙学术的精神内核。诚如其“欲学古人诗,先理会古人性情是如何”所言,这不仅是他个人的治学门径,亦是对后世学者探寻其书法堂奥的宝贵箴言。在明代中期书坛上,陈白沙茅龙笔书法所彰显的强烈个性与自然精神,不仅一扫明初以来馆阁体笼罩的沉闷格局,更在明代书法史上写下了具有开创性意义的一页。

文章来源:《大河美术报》 https://www.zzqklm.com/w/qk/35647.html

- 喜报!《中国博物馆》入选CSSCI扩展版来源期刊(最新CSSCI南大核心期刊目录2025-2026版)!新入选!

- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区

- 2023JCR影响因子正式公布!

- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者

- 我用了一个很复杂的图,帮你们解释下“23版最新北大核心目录有效期问题”。

- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!

- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。

- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则

- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了

- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?

0373-5939925

0373-5939925 2851259250@qq.com

2851259250@qq.com